2019.6.5

五感を網羅!究極のバーチャル空間実現のために必要なVRデザイナーの視点

株式会社ABAL 野村 烈

エンターテインメントやプロモーションなどの世界で、私たちに多彩な“異空間”を見せてくれるVR(Virtual Reality:仮想現実)。視聴用の市販機器も数多く発売され、今や一般に広く浸透している先端技術の一つと言えるだろう。そして、“見る”ためには、それを“作る”仕事がある。業界でも話題となった「空間移動型VR」を生み出した株式会社ABALの野村烈氏に、コンテンツ開発の裏側や目指している到達点を聞き、注目を集める仮想世界の創造主「VRデザイナー」という仕事の実像に迫った。

VRの究極形態は「触る」「嗅ぐ」「味わう」を再現した世界

現実では実現、体験できない世界を映像表現によって、目の前に再現させる「VR」技術。近年、360度の高精細映像や、動作に違和感のないトラッキングシステム(物体移動の追跡技術)によって、よりバーチャル世界への没入感を獲得。「Oculus Rift(オキュラスリフト)」などのPC用VRシステムや、「PlayStation® VR」などのゲーム機用VRシステムが登場したことを機に、映画や動画といった映像業界にも革新的な波を起こした。

現在ではVRの派生形でもある「AR(Augmented Reality:拡張現実)」と共に、エンターテインメント、広告、不動産、自動車、ファッション、医療、介護などさまざまな分野で活用され始めている。まさに次世代の体験を提供してくれる技術だが、意外とその歴史は古いようだ。

「実はVRもARも、その概念自体は古く、1960年代には着想され、研究も行われていたんです。でも、その当時の装置や映像技術では利用価値を見いだせるものではなかったんですね」

そう話すのは、日本発の空間移動型VR「ABAL(アバル)システム」の開発やディレクションを担当する株式会社ABALの野村烈氏。今年35歳を迎えるVR界のトップエンジニアでもあり、国際的なモーターショーや企業のプロモーションイベントなどでのARコンテンツを多数手掛けている。

-

日常業務はプログラミングだけでなく、技術チームの司令塔の役割も担う野村氏。そのため、VRの進展に必要となる技術や考え方を仲間に伝える体系的な理論をまとめている最中だという

野村氏によると、CG技術が発達した1990年ごろには、既にHMD(ヘッド・マウント・ディスプレイ)を用いた機器が発売されていたのだが、高額で一般普及するまでには至らなかった背景があるという。時を経て、ようやく人間の繊細な視覚にも認められるレベルにまで技術は向上したものの、現在でも技術的にはまだまだ発展途上にあるそうだ。

「現状で言えば、細やかに再現できているのは視覚と聴覚だけです。それでも十分すごいことなのですが、例えば肌に触れる感覚や温度、においや味など、目と耳以外の感覚器官で感じ取れる事象をVR空間で完璧に模倣することはできていません」

あまり意識することはないが、人間は五感を使って現実世界を認知している。つまり、触覚、嗅覚、味覚を表現できていない時点で、進化の余地があると言ってもいい。

「もしもそれらの感覚もVR技術で代替することができたら、バーチャルの世界で仕事をするようになったり、遊びに出掛けたり、人間のあらゆる活動においてVRが活用できる。まるで、『レディ・プレイヤー1』(仮想現実の世界を舞台にしたスティーブン・スピルバーグ監督のSF映画)のような世界が実現できるかもしれません」

つまりVRが次のステージに進むには、その壁を乗り越えるための“発明”が必要なのだ。

動き、触って、分かち合う!「技術×アイデア」で生まれたVRアトラクション

「けれども、そんな技術は一朝一夕に出来上がるものではありません。千態万様な触感や数多くあるにおいを、その場に応じてすぐに代替できる妙案も今のところ持ち合わせていません。だとすれば、今後の VR業界を進展させるために必要なことは、今ある技術を生かしながら、他の感覚を刺激する工夫を施して、“現実感”をより感じさせる表現方法を模索することだと思うのです」

そんな思いを込めて制作し、2017年の夏に発表したVRアトラクション「ABAL:DINOSAUR(アバル:ダイナソー)」は、従来のVRコンテンツとは一線を画していた。

-

2017年に「テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り SUMMER STATION」で開催された 「ABAL:DINOSAUR」のプレー画面。白いアバターがプレーヤー

写真:株式会社ABAL

「このアトラクションでは、これまでVRで実現されていなかった『歩く』『触れる』『共有する』という体験を可能にしました。最大6人のプレーヤーが、VRの世界で互いの存在や居場所が認識できる上、会話やハイタッチをすることができます。またクモの巣を払ったり、手すりをつかんだり、協力して物を運んだり、演出次第では風や雨を感じさせることもできるんです」

一般的なVRコンテンツは、HMDの装着者はそれぞれ独立した世界におり、同一世界上で互いの存在を知覚して共体験できるようなものは、まだ多くない。また、複数人で体験できるものでも、VRに投影された自分の分身(アバター)は、現実世界の手に持ったコントローラーで操作することも多く、体験者自身の動きがリアルに連動しているわけではない。これらとは全く違うリアルに近い感覚は、どのように実現させたのだろうか。

-

ABAL:DINOSAURは6500万年前の恐竜の世界が体験できるアトラクション。複数人が同一空間を動き回ることができる

写真:株式会社ABAL

「一つは、プレーヤーがVR空間でいろいろな方向に『歩く』ことを想定して、物理的に広い空間を設けました。そして、プレーヤーが実際に行う動きをVRに連動させるため、HMDと手足に着けるバンドをトラッキングターゲット(移動座標を追尾する対象物)として使っています。これによって歩く、跳ねる、しゃがむといった行動を、VR上に投影しているのです」

現実空間には、室内の至る所にセンサーカメラが配置されている。カメラによって取得されたプレーヤーの位置情報が、即時にシステムへと反映され、VR上ではほぼリアルタイムに各プレーヤーの動きが投影される。これによって、体験を共有できるのだ。

「位置情報の取得と投影に時間がかかってしまうと、プレーヤーの実際の動きと映像がずれてしまい、『VR酔い』と呼ばれる不快感を与えてしまうんです。それでは、いくら一緒の空間にいたとしても共有したとは言えませんよね。なので、大量のデータを送信しても低遅延で行えるシステムの開発には特に力を入れました」

-

HMDと手足に着けるトラッキングターゲット。位置情報を伝えるため、赤外線を反射する再帰性反射材を貼った球体が付いている

そして、共体験の根幹となるのが、手足のバンドだ。位置情報を駆使し、頭部やアイコンだけでなく、プレーヤーの手足がVR上に投影されることで、別のプレーヤーを人間の姿として認識でき、“仲間が、そこに、いる”ことを意識させやすくしているという。加えて、動作決定が手に持つコントローラーではないため、手が自由になり、物をつかむ、仲間に「触れる」こともできるようになった。

「ただし、『クモの巣』や『手すり』といった演出上で触れられるオブジェクトは、代用品や実物を用意しています。このような技術だけではどうしようもない部分もあるのですが、逆に現実の物体を使うことは、よりVR世界に没頭させる工夫の一つとも言えるでしょう」

-

HMDの上部は、どの方向からでもプレーヤーの位置情報が取得できるよう、特殊な形状にしている

錯覚で本物に!究極のVR実現に必要なこと

VRはまだまだ成長段階だ。視覚に訴える映像は年々高精細になり、機器の進化も目覚ましい。まさに仮想世界が現実に近づいてきていると思われるが、「技術の向上だけではうまくいかない」と野村氏は話す。

「2018年にスイス・ジュネーブで開催されたモーターショーで、コンセプトカーのAR展⽰にお力添えさせていただいたんです。タブレット端末で展⽰台のマーカーを認識させると、端末の画⾯上で展⽰台がハッチのように開き、⾞体がせり上がって登場するように見える仕掛けでした」

カメラなどの機能を使って、現実の世界に映像を重ねるARなら、台上にパッと車が現れるような非現実的な演出もできる。ただ、必ずしも“あり得ない世界”を見せることが、有効ではないようだ。

「それをお客さんに見せてしまうと、無意識のうちに“偽物感”を抱かせてしまう。現実なら自走して登場するか、前もって重機で設置されるか、そこに登場する何かしらの理由や過程があるはずですよね。それを表現することに、こだわるべきだと私は考えています」

背景にあるささいな表現が付加されるだけで、人が感じるリアリティーは全く違うと、野村氏は目を輝かせる。その理論は、特許を取得した新しい表現方法からもくみ取れる。

「特定のVR空間を違和感なく移動できるというもので、簡単に言うとVRの中にエレベーターを作ったんです。といっても、VR空間に置いてある一枚の板にプレーヤーが立つと、板とプレーヤーがゆっくり上昇するという、それだけの仕掛けなのですが(笑)」

たったそれだけのことと思えてしまうが、実はこれからのVR世界をガラリと変えるかもしれない。

「この表現方法を使うと、VR内のアバターが上昇すると、現実のプレーヤーはただ床に立っているだけなのに、本当に上昇している感覚になるんです」

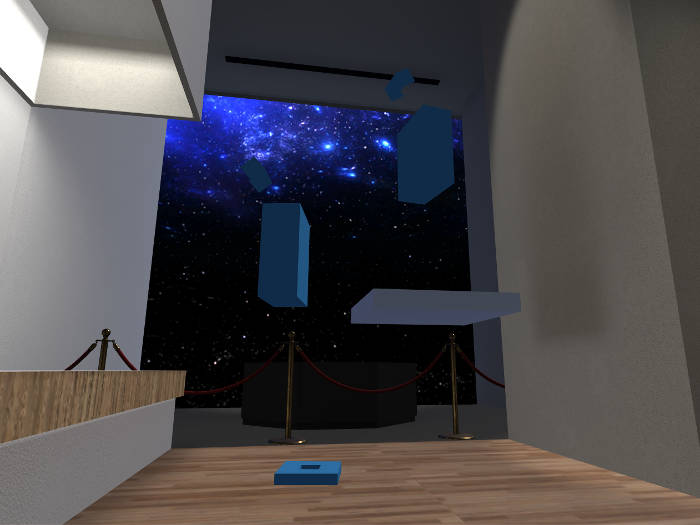

-

VR内では、写真右中央の板がエレベーターのようにゆっくりと上昇する

写真:株式会社ABAL

-

現実世界では、ただ床の上に立っているだけ。しかし、驚くことに実際に上昇している感覚になった

例えば、VR内で階段を上る場合、現実には階段がないため、擬似的な動きをプレーヤーがとらなければならないことがある。また車の移動では、乗車感覚がないにもかかわらず、VR内ではビュンビュンと車が進んでしまう。これらに付きまとうのが“違和感”だ。

「違和感を与える原因は、視覚と他の感覚の間にズレや不自然さが生じているからなんです。それらとは違い、この表現を使うとVR上の映像と現実の感覚にズレが起こりません。ただ、なぜ上昇していると感じるのかは、実は明確に分かっていないんです(笑)。おそらく、視覚や聴覚、高所感覚、平衡感覚といったさまざまな感覚が、情報を脳に伝える際に違和感なく統合されることで、錯覚を起こしているのではないかと考えています」

今のところゆっくり上昇することが条件だそうだが、エレベーターに続き、階段の上り下りやジャンプして飛び降りるなど、活用の幅が広く考えられる能動的な動きにも着手。「実利用には危なく、安全管理コストが見合わないので、今は封印しているんです」と、既にほぼ形にはなっているという。こうしたアイデアは、どこから湧き出てくるのだろうか。野村氏に聞くと、ヒントは実生活の中に隠れていると教えてくれた。

「意識的に、人気の飲食店に並んだり、素晴らしいアートを見て感動したりするんです。その一つ一つの行動の本質や感情が湧く理由を自分に問うことが大切で、それが発想に役立っているのだと思います」

-

VR世界を構築するために必要なのは、「貪欲にリアルな経験をすること」。それらの体験全てが、作るときの材料になるそう

「そういったところから生まれたABAL:DINOSAURの知見や新しい表現方法を生かして、将来的には広告やイベント用のVR・ARだけでなく、レスキュー隊による災害時の救助や、原子力発電所の制御室など複数人で行う訓練用のVRシミュレーターも作ってみたいですね」

現実世界の微に入り細をうがつ視点が、今後VRの進化に寄与することは間違いないだろう。こうしたVR世界の創造者たちによって、将来、私たちの生活のみならず、生き方までもが一変することになるかもしれない。

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:伊佐治 龍 photo:野口岳彦