2022.6.8

時間と空間を超越する手術室? 最新鋭の医療設備・SCOT(R)の果てしなき可能性

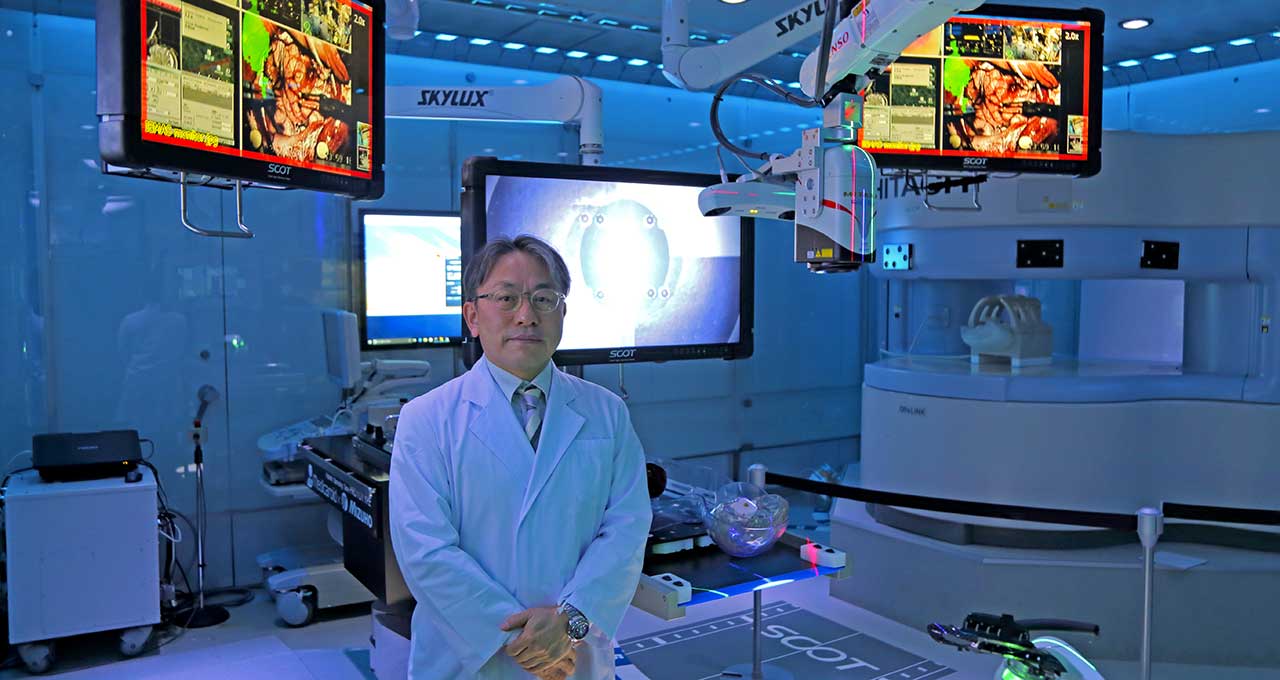

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 副所長 先端工学外科分野 教授/脳神経外科 教授(兼任) メディカルAIセンター センター長 村垣善浩【後編】

手術室全体を一つの医療機器として扱い、スマート化するプロジェクト「SCOT(R)(Smart Cyber Operating Theater)」。前編ではスタンドアローンで成り立ってきた医療機器をつなぐ意味、スマート化に至るプロセスを追った。後編は手術室で起きていることを情報化することで、どのようなメリットがあるのか? 未来の医療に向けたビジョンを、前編に続いて東京女子医科大学の村垣教授に聞いた。

監督とプレーヤーのチーム体制で手術をサポート

従来の手術室では、複数ある医療機器が個別に制御されており、互いに連携を取ったり、外部と情報をやりとりしたりする手段がなかった。

OPeLiNK(オペリンク)というミドルウェアを介して医療機器同士をつなぐことにより、手術室内で起きている事象をデータ化、情報化するという世界の医療業界を見渡しても革新的な試みを実現したのがSCOT(R)だ。

※【前編の記事】手術や治療をデータ化! 最先端の医療機器と外部をつなぐ未来形オペ室“SCOT(R)”が医療界にもたらす衝撃

そうした医療のスマート化がもたらす効果を端的に表現するなら?と村垣善浩教授に尋ねると「空間と時間を超えること」との答えが返ってきた。

「これまでの手術室では現場にいる医師が全てを管理していました。実際に手を動かしながら、意思決定も自ら行う。スポーツで例えるなら、監督兼プレーヤーの役割を術者一人が担ってきたのです。まさに職人芸の世界ですよね。当然ながら個人の能力や知識には限界がある。密閉空間だった手術室を開くことで、外部のエキスパートからの助言を得られ、より適切な意思決定を行えるようになるでしょう」

-

脳神経外科医として豊富な執刀経験を持つだけでなく、新規医療機器の開発にも積極的に取り組んできた村垣教授

「例えば、SCOT(R)で行う癌細胞摘出手術では、サンプルとして術中に採取した細胞の解析情報を手術室外にある戦略デスクから術者に伝え、摘出すべきか否かの判断をアドバイスするといったことが可能です。術者はどうしても目の前にある術野(手術を行っている部位)に集中せざるを得ませんが、戦略デスクを外部に置くことで従来よりも多彩な情報を基に、多角的な視野から判断できるのです。プレーヤーとしての役割と監督としての役割をしっかり分け、チームとして機能させるという効果もありますね」

SCOT(R)を活用した戦略デスクでは映像はもちろん、術野にある臓器や手術器具といった位置情報、さまざまな医療機器から提供される患者の状態など、手術室内で起きているあらゆる事象をつぶさに把握できるという。現場にいる医師たちだけでなく、より高度な専門知識を持った外部の医師にアドバイスを求めることもできる。村垣教授が「空間を超える」と言ったのは、そうした意味合いだろう。

-

手術室とは別の戦略デスクから手術をモニタリングすることで、より多くの情報を基にした意思決定が下せる

手術や治療をデータ化する初の試み

一方で、「時間を超える」については現場の事象をデータとして正確に記録でき、それをいつの時点でも見られる、という効果を表現したものに違いない。

これまでも当然、手術の記録は行われていた。しかし文字や映像といった手段が主であり、データとは呼べなかった。

その状況を変えたのがSCOT(R)だ。

前編でも紹介したように、従来はバラバラだった各医療機器の時間をOPeLiNKによって完全に同期させることが可能となり、初めて正確で詳細なデータを記録として残せるようになったのである。

空間と時間の情報を記録し、外部と共有する目的は何か?

現場での判断や手術の方法が適切だったのかを後から検証するのに役立つことは、一般人でも想像がつく。車の世界ではドライブレコーダーが普及したことにより事故時の係争が格段に減ったというが、今後は医療界でも同様のことが起こるかもしれない。

また、一つ一つの手術をデータとしてアーカイブに保存すれば知見として蓄積できるほか、新たな手術法や治療法の開発に役立てることもできる。

実際、OPeLiNKで記録した情報を共有し、手術に必要な戦略・ノウハウ・機器情報を学べる医師向けのデジタル教科書として活用するサービス「ope×park(オペパーク)」も既に提供が始まっている。

-

手術室内で起きている事象をデータ化して正確に記録し、知見として活用できるのもSCOT(R)ならではの利点だ

「従来の意思決定は、ほぼアナログ的な手法で行われてきました。“触った感触が硬いから恐らく腫瘍だろう”とか、“色が変わっているから異常な細胞に違いない”というように個人の感覚に頼る部分がほとんどだったのです。アナログ的な手法だと再現性がないだけに、経験を積んだ医師でないと判断が難しい。その点、SCOT(R)ではほぼ全ての情報がデジタル化されているため、知見として利用することもできるし、精密に検証することもできる。さらに発展させればAIで情報を解析し、意思決定に役立てることもできます。SCOT(R)は、AIに適した情報を提供できる手術室とも言えるでしょう」

医療のレベルを引き上げ、平等なサービスを提供

手術や治療の情報化、時間と空間の共有のその先、最終的に目指すところは「医療界全体の高度均てん化」だと村垣教授は説明する。

均てん化とは主に医療分野で使われ、医療サービスなどの地域格差をなくし、全国どこでも等しく適切な医療を受けることができるようにすることを意味する言葉だ。病院の設備環境や術者の知識、技量に左右されることなく、世界中の誰もが高度な医療サービスを受けられる、そんな時代がついにやってくる。

「もちろん、ロボットによる完全自動型の手術が実現するのは、まだ遠い将来のことかもしれません。それまでは医師個人の医療的技術、いわゆる職人芸もとても重要で必要です。ただ、少なくとも意思決定の手段や方法についてはSCOT(R)によって均てん化されると期待できます。たとえ現場の医師が判断に迷ったときでも、頼るべき情報がそこにある、ということです」

-

「術者個人の技量や知識によって提供される医療サービスの質が変わる、という現状はSCOT(R)の登場によって今後、大きく変化するはず」だと村垣教授

数多くのメリットがあるSCOT(R)だが、その普及に向けては課題もある。

最も大きな課題はコスト面だ。

最先端の医療機器を前提とするが故に導入費用が高くなるのは、ある程度仕方のないところだが、現状の保険制度ではSCOT(R)のような“手術を支援する機器”が診療報酬(保険診療に際して、医療行為の対価として公的医療保険から医療機関に支払われる報酬)の点数につながりにくいことは、大きな障壁となるだろう。

解決策は村垣氏の語る通り、SCOT(R)での診療実績を積み重ね、行政や学会、世間に広くエビデンスを示していく他にない。時間はかかるかもしれないが、厚労省に粘り強く申請し続けた結果、2021年12月に保険適用を取りつけた「脳神経外科手術における術中MRI」のような先例もある。医療用ロボットなど手術支援機器への理解は、今後ますます深まっていくに違いない。

活躍の場は病院の外にも

「将来的には全ての侵襲的治療(切開、穿刺<せんし>などを伴う治療)が、SCOT(R)による超低侵襲的治療(患者の肉体的・精神的負担の少ない治療法)に置き換えられる時代が来るだろう」と自信を持って語る村垣教授。

今後の普及方法については、また別のアプローチもある。

「人口減少、過疎化が進む現代の日本において、地方の小さな市民病院などではMRIや医療用ロボットなどの高価な医療機器を導入してもコストが見合いません。それならSCOT(R)の方から出掛けていけば良い。今、株式会社NTTドコモと協力し、5G回線を活用しながら移動先でデータのやりとりを行えるモバイルSCOT(R)の開発を進めています。モバイルSCOT(R)で今日はA病院、明日はB病院と出向けば、病院側のコスト負担を大幅に下げることができるでしょう」

-

東京女子医科大学とNTTドコモが協力して開発された、遠隔スマート治療支援システム「モバイルSCOT(R)」。5G回線による高速通信で車両と病院をつなぐことにより、手術中の意思決定に必要な情報をやりとりできる

モバイルSCOT(R)は地方での診療だけでなく、災害時に出動する移動治療室としても期待されている。移動先で医療サービスを提供するだけでなく、そこを戦略デスクとして病院や他のモバイルSCOT(R)を支援することも可能だ。

移動型の次は、SCOT(R)をカプセル型にして公共施設や商業施設など病院以外の場所に配備するというアイデアもある。

利用場面ごとにアレンジを加えながら普及が進めば、スケールメリットによってコストは大幅に下がることだろう。

スマート化された手術室・治療室はかようにもイマジネーションを広げてくれる。

いつの日か、医療サービスは病院で受けるものという常識すら、過去のものになるかもしれない。

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:田端邦彦 photo:安藤康之