2017.11.29

再エネ普及は躍進するか?有機系太陽電池が描く10年後

東京大学教授 瀬川浩司

再生可能エネルギーの普及拡大が急務とされる現在。発電コストの高さが大きな壁となる中、太陽光発電において既存の太陽電池よりも低コストで製造できる有機系太陽電池に熱い視線が注がれている。その先には、電子機器のバッテリー事情を変える可能性もあるという。第一線を行く東京大学の瀬川浩司教授に、新たな太陽電池が導く未来を聞いた。

研究の成果がつないだ次世代太陽電池

「近年の日本では、原子力発電を行わない代わりに、火力発電がたき増しされ、結果的に温室効果ガスの排出量が増加し、目指すべき低炭素社会とは逆行するという事態に陥っています。そのため国は再生可能エネルギーの普及拡大を急いでいます」

瀬川浩司教授が言う低炭素社会とは、二酸化炭素をはじめ温室効果ガスの排出を持続可能な形で減らしていく社会を実現すること。教授が専門とする「有機系太陽電池」は、そのカギとなるかもしれない研究だ。

-

2009年に内閣府FIRSTプロジェクトで「世界のトップを目指す30の最先端研究課題及びそれを実施する中心研究者」に有機系太陽電池の研究で選ばれた瀬川浩司教授。2015年には国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のペロブスカイト系革新的低製造コスト太陽電池の研究開発プロジェクトリーダーにも任命されている

有機系太陽電池とは、光を吸収するパーツに有機化合物を含む材料を使用した太陽電池のことである。今日流通しているものは、無機物であるシリコンを使用したものが大半を占めるという。

「従来のシリコン系太陽電池と比べ、有機系太陽電池の原材料は安く、製造プロセスも大幅に簡易的。量産がしやすいため、太陽光発電の低コスト化による普及拡大に多くのメリットがあります。実用化できれば、より多くの人が利用し、おのずと社会に広まっていくことが予想されます」

この太陽電池は、発電の仕組みが異なる2種類に大別される。

「現在のところ、『有機薄膜太陽電池』と『色素増感太陽電池』があります。私が主に力を入れているのは後者。酸化チタンに色素を吸着させて、そこに光を照射すると、光起電力が生じる現象を利用したものです。この基本的構造は、1991年にスイス人の科学者、マイケル・グレッツェル氏が『本多・藤嶋効果』を応用して発明しています」

1960年代後半に日本人科学者、本多健一氏と藤嶋昭氏が発表した「本多・藤嶋効果」。白金電極につないだ酸化チタンを水中に入れ、その表面に紫外光を照射すると、電気が流れるとともに水が電気分解を起こし、酸化チタンの表面から酸素、白金の表面から水素が発生する現象を指す。

マイケル・グレッツェル氏の色素増感太陽電池では、水ではなく、ヨウ素イオンを含む電解質溶液を使用し、色素吸着多孔質酸化チタン電極を用いている。この色素の代わりに有機金属ハライドペロブスカイト(通称ペロブスカイト)を用いて電解液をなくしたものが、有機系太陽電池の一つであり、近年世界的に注目されている「ペロブスカイト太陽電池」である。

-

瀬川教授が所属する東京大学先端科学技術研究センターの看板。土台にはアイシン精機が開発した色素増感太陽電池を用いたソーラーパネルが設置されている

致命的な欠点を克服した世界初の発明

スイス人科学者によって発明された当時の色素増感太陽電池は、依然として太陽電池の決定的な短所を克服していなかったと瀬川教授は言う。

「当たり前ですが、太陽電池は光が遮られると発電できません。しかも、そうなるといきなり出力がゼロになってしまうため、電力系統側でその減少分を補わないと周波数変動や電圧変動の原因になってしまいます。これが、太陽光発電の接続可能量の限界を低くする原因になります。」

そこで瀬川教授が思いついたのは、光が当たらない時間にも電気を送ることができるような蓄電機能を搭載すること。2003年に、世界で初めて蓄電機能内蔵型の色素増感太陽電池を開発し、太陽電池の弱点を克服することに成功した。

開発された太陽電池を利用して、スマートホン用光充電器や発電テーブルなどが試作されており、今後はBIPV(建物一体型太陽電池)やIoT向けワイヤレス電源としての実用化が期待される。

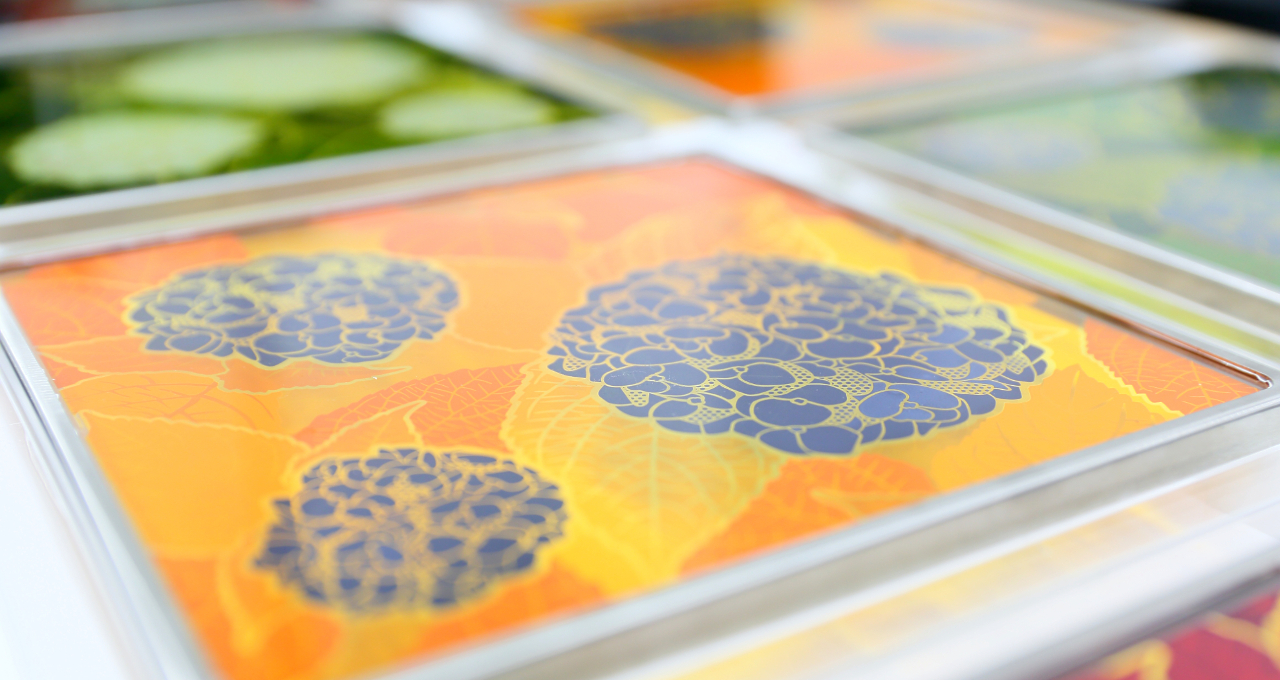

その中でも、2012年にソニーと共同開発したスマートフォン用光充電器は、ステンドグラスのような色合いが美しい太陽電池だ。

「最初のモデルは花のアジサイをイメージしたデザインですが、使用する色素を選べば、さまざまな色のパネルを作ることが可能です。蓄電から放電に切り替わると、パネルの中の花びらの色が青から白へと変化します。改良以前はパネルの裏面に蓄電機能を搭載していたので色の変化が隠れていましたが、あえて表面に配したことでデザインの一部として利用することができました」

太陽電池にデザイン性を求めたのは、インテリアの一部や家の外壁タイルなどに活用できないかというアイデアから。これも普及拡大へのチャレンジなのだろう。

-

アジサイの品種からとって「アナベル」と命名された太陽電池。手前の青い花のパネルが蓄電状態、左奥の白い花のパネルが放電状態

研究から生み出されたのは、製品だけではない。

「太陽電池を作るうえで、酸化チタンに色素を塗る工程や、対極や基盤を組み合わせるといった工程は、細かい技術ではあるものの製造プロセスが単純なので、将来に向けて量産システムも自分で作りました」

色素増感型太陽電池の核となるセルの自動組み立て技術を確立し、自身の研究分野の領域を超えた発明も行った瀬川教授。単に新型の太陽電池を作ることに尽力するだけでなく、普及拡大のための礎を築こうとしている。これらの研究に没頭できた理由は、ただ一つ。好き、だからだ。

「現在のような地球環境が形成されたのは、光エネルギーのおかげと言っても過言ではありません。太古の海の中で植物が光合成を始め、少しずつ大気中の酸素濃度が増してオゾン層が出来上がると、陸上で生物が生きられるようになりました。われわれが生きていられるのは紛れもなくそのおかげなのです。そう考えると光エネルギーの大切さや、その性質の奥深さに夢中になってしまったのですよ」

-

リコーと共同開発した色素増感太陽電池。IoT端末や低消費電力機器への利用を想定しており、室内の微弱な光源でも発電性能が衰えない

有機系太陽電池があふれる10年後の未来

研究開発はひらめきだけでは終わらない。地道な作業の連続である。

「研究を進めていけばいくほどに、試作品を数多く作らないといけません。ですから、太陽電池に内蔵する透明電動電極やその上にあるバリア層、メソポーラス層というパーツを組み立てるといった細かい技術も求められます。これら技術の積み重ねが、最近のペロブスカイト太陽電池の高性能化にも貢献していて、すでに22.7%の(電力への)変換効率も報告されるようになりました。

これらは、それぞれ使う元素の素性や化合物の構造、結晶の大きさなど異なるものを組み込み、一つ一つ最適化し、作用するように作らなければならない。研究開発は面白い半面、非常に骨が折れる作業が多いですね」

苦労を重ねた先に目指す到達点は、ペロブスカイト太陽電池を用いて電力への変換効率25%、発電コスト7円/kWhの太陽電池を作ること。

「変換効率でいうと、シリコン系太陽電池が25%程度であるのに対し、有機系太陽電池は、5年ほど前までシリコン系の半分以下である12%程度しか出せていませんでした。ところが、ペロブスカイト太陽電池の開発が世界中で進められ、短期間で22.7%まで伸びたのです。

ただし、高性能化のために材料に貴重なレアメタルを使っているので、結局は製造コストが高くなる可能性があり、レアメタルフリー化を進めたり、耐久性を高めたりするなど、まだまだ研究開発の努力が必要です」

ペロブスカイト太陽電池研究においては2017年9月22日、瀬川教授の研究グループが汎用性の高いカリウムを材料に用い、レアメタルフリーで電力変換効率20.5%を記録したことを発表している。

-

1983年の京都大学4年時に、新設された分子工学専攻に配属されて光化学の世界へ。「分子工学専攻には、本多・藤嶋効果の発見者の一人、本多健一先生の分子エネルギー工学講座がありました。先生の元で光化学の研究を行えたことは本当に貴重な体験でした」

着実に前進する瀬川教授のビジョンは、5年後に有機系太陽電池の高性能モジュールを製作し、10年後に実用化。それに伴い、視野に入れているキーワードが「オフグリッド」(送電網につながっていない電力システム、独立電源)だと言う。

「モバイル機器の通信は、Wi-FiやBluetoothなどワイヤレスになっていますが、電源の供給はコードにつながなければなりません。しかし、光エネルギーと太陽電池をうまく活用できれば、完全なワイヤレス化が実現できます」

IoT時代の到来が声高に叫ばれ、5年後には世界で1兆個を超えるデバイスがインターネットにつながると言われている。電子機器において、バッテリーは命。供給源が無限のエネルギーを誇る太陽光ともなれば、次世代太陽電池の利用価値は計り知れない。

「エネルギーは国民の生活にとって必要不可欠。きちんと供給できないと国同士の戦争にまで発展してしまうほど重要なものです。ですから環境保全はもちろんのこと、日本人がずっと安全で平和な、また豊かな暮らしを送るためにも、再生可能エネルギーの普及と有機系太陽電池の実用化は必要なのです。私の使命はこれからも、そこに全力を注ぐことです」

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:伊佐治 龍 photo:小松貴史