2018.3.30

究極のエコ技術!?人工光合成が二酸化炭素を有益な物資に変える

大阪市立大学 人工光合成研究センター所長 天尾 豊

2015年12月、地球温暖化対策について具体的な指標を掲げたパリ協定が採択された。世界各国が温室効果ガスの排出削減を進めている中で、二酸化炭素(CO2)から有用な物質を生み出す新技術として人工光合成の実現が期待されている。そこで、技術開発を進める大阪市立大学 人工光合成研究センター所長の天尾 豊氏に、その可能性を聞いた。

人工光合成ハウスを宮古島に建設中

「もしかしたら、現在開発している『IGパーフェクトエコハウス』は、人工光合成の技術を利用した世界初の実用品となる可能性を秘めています」

植物の光合成を人工的に行う「人工光合成技術」。その研究拠点として、2013年に設立された大阪市立大学 人工光合成研究センターの所長である天尾 豊氏はそう口火を切ってくれた。

-

人工光合成研究センター所長の天尾 豊氏。目標は植物が行う光合成のように、炭素を結合させた高分子であるブドウ糖を人工光合成でも生成したいと語る

そもそも光合成とは、光エネルギーを利用し、水を分解して酸素を発生させる「明反応」と、明反応によって作られた還元力を使い、CO2から栄養素(有機化合物)を作り出す「暗反応」の総称である。人工光合成とは、その2つの反応の仕組みを活用して、水素や別の物質を生成する技術のことだ。

天尾氏が携わるIGパーフェクトエコハウスは、飯田グループホールディングス株式会社と共同で推進している人工光合成技術を搭載した戸建住宅で、2020年の実証実験開始を目指し、沖縄県宮古島市で建設が進められている。人工光合成によって住宅一軒分の電力を賄うことを想定しており、天尾氏によればCO2を有効利用できるだけでなく、発電による排出もないという究極のエコハウスになるという。

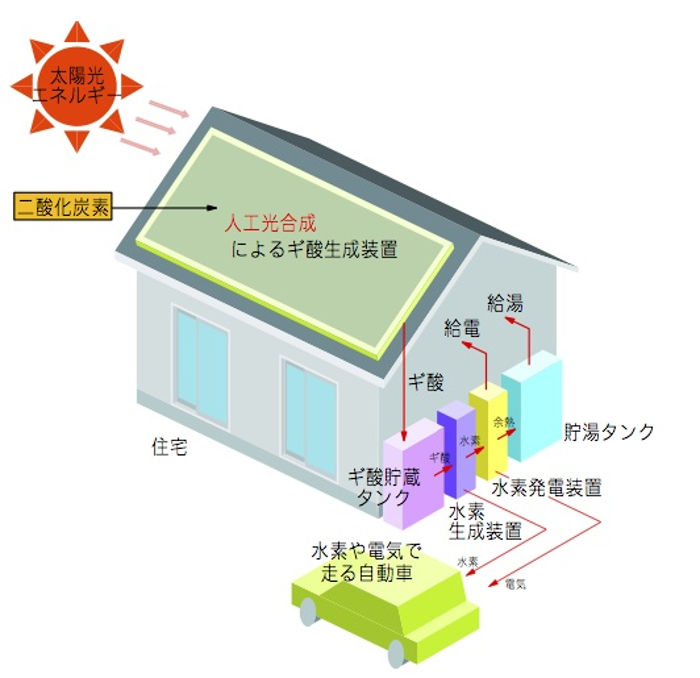

「その仕組みは、まず太陽光による光エネルギーでCO2から水素の元となるギ酸(蟻酸、HCOOH)を生成し、貯蔵します。そして貯蔵したギ酸から生成した水素を使って発電を行うというものです」

-

IGパーフェクトエコハウスのイメージ

画像提供:大阪市立大学 人工光合成研究センター

つまり、太陽光発電のように光電効果(光に反応して半導体内で起こる電子移動)を利用した直接発電ではなく、別の物質を生成し、それを利用して発電を行うものだという。

ならば、ソーラーパネルの方が早いように思えるが、天尾氏は、「太陽光発電の場合は蓄電池が必要になり、また電気の状態で保存すると充放電でのロスが出てしまうデメリットがある」と答える。

ギ酸は常温で液体となり、エネルギー密度も高くて容易に貯蔵が可能。雨天時や夜間に発電できない太陽光発電のデメリットを十分に補うことができるそうだ。

「最大のメリットは、CO2を有効利用するという点にあります。空気中にあるCO2を吸収することは現時点の技術では非常に難しいですが、例えば火力発電所や大型の工場などから排出されるCO2を利用することで、環境破壊を食い止める手段として大きな効果が期待できます」

火力発電に頼らざるを得ない日本のエネルギー事情を考えると、技術革新によって抑えられているとはいえ、CO2の排出量を劇的に抑制することは難しい。人工光合成を用いることで、排出量を削減できる上、CO2を原料として新たなエネルギーを生み出せることは、大きな価値があるだろう。

-

人工光合成技術によるギ酸生成と発電の仕組み

画像提供:大阪市立大学 人工光合成研究センター

人工光合成技術の基礎となる発見

人工光合成は、実用化されればこれ以上ないほど環境に優しい技術なのである。しかし、その道のりは、まだまだ長く、険しい。

「例えば、戸建住宅一軒分の電力を賄うギ酸を生成するためには、現状の生成効率では500×500m、つまり2万5000m2ほどの装置が必要になってしまいます。小さな装置を作れないことはないのですが、実用的ではありません」

天尾氏によると、人工光合成においては、ギ酸の生成効率だけでなく、日照条件や装置の耐久性など、2020年に開始を目指している実験で初めて取得できるデータが多いそう。未知数な点が多く、実用化までにかかる時間や費用なども、そこから算出することになる。

-

研究室内にある背丈ほどの人工光合成の装置。右のガラス管の中には色素や酵素等が入っており、背後のタンクに生成されたギ酸が溜められるようになっている

先の長い戦いになりそうだが、具体的な実験に至るまでにも、もちろん地道な研究が積み重ねられてきている。

「これまでの人工光合成の装置は、光エネルギーを使って水を酸素と水素に分解する明反応の仕組みを模した溶液内での研究に限られていました。ですが、私たちは酸化アルミの基板上に、光に反応して電子を渡す色素や、別の物質を生成するために必要な酵素を貼り付けることで、人工光合成の仕組みを再現することに成功したのです」

その後、半導体光触媒で使用される酸化チタンを基板に用いてみたところ、ギ酸の生成効率が約6倍に向上。それに付随して、これまでギ酸を生成するための触媒である酵素が不要であるという発見もしている。

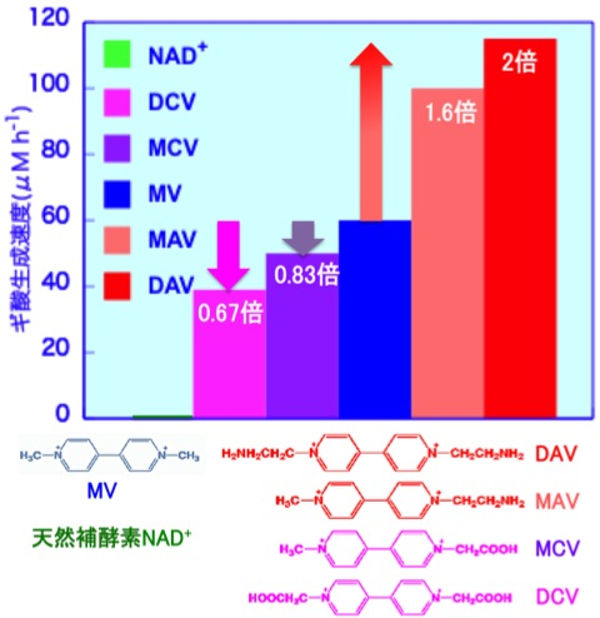

「人工光合成の研究において全く注目されていなかったビオローゲンと呼ばれる人工補酵素についても調べました。これまでビオローゲンは、触媒に電子を受け渡すだけのものとして扱われていましたが、アミノ基やカルボキシ基を付けると、ギ酸生成の増減を制御できることが分かっています」

-

MVは従来使用していた人工補酵素。MAVとDAVはアミノ基を、MCVとDCVはカルボキシ基を結びつけた人工補酵素でギ酸生成量を比較したグラフ

画像提供:大阪市立大学 人工光合成研究センター

自動車の燃料事情を変える新カード

人工光合成が生成できるのは、ギ酸だけではない。触媒を変えれば生成する物質は変えられ、さらにそれを元に別の物質へと変換が可能なのである。

「以前はトヨタ自動車と共同で、自動車燃料として利用できるメタノール生成の研究を行っていました。日本ではあまり見られませんが、メタノールは日本人レーシングドライバー佐藤琢磨さんが優勝したことでも知られる『インディアナポリス500マイルレース』で走るインディカーの燃料にも使用されていたことがあります」

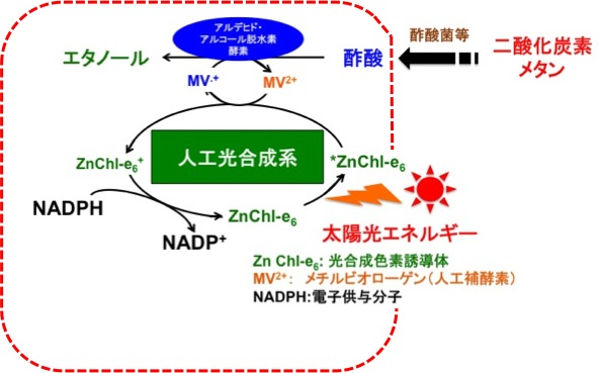

現在インディカーは、エタノールとガソリンを混合したフレックス燃料を使用しており、環境問題が叫ばれるこれからの時代に、このフレックス燃料は重要視されるという。そのため天尾氏は、マツダと共同で人工光合成技術によるエタノール生成の研究も進めている。

-

赤い点線で囲まれた部分が、実証実験でエタノールを生成された仕組みを表している

今後の研究によって結果が実証されたとしても、それで終わりというわけではない。

「私たちが行う実験は、フラスコ内の結果を見ているわけですが、実用化となれば大きなプラントで何トンものエタノールを生成することになります。そうすると状況は全く変わってくる。そうなれば、今度は化学工学の研究者との連携が鍵になると思います」

-

天尾氏は東京工業大学大学院在籍時代、光触媒反応で有名な「本多藤嶋効果」の発見者の一人である藤嶋昭氏の元で学び、その経験が今に生きているという

何かを達成すれば、別の問題が浮上する。地道な研究によって一つ一つクリアしていく他に近道はないと天尾氏は言う。

「例えば車の燃料が、ガソリンから電気に、水素に、エタノールに、と一気に変わることがないように、どのような分野でも従来の技術と新技術を協働させながら徐々に発展していくものです。ですから、この人工光合成技術も、環境に負荷を与えない技術の一つとして少しずつ世の中に貢献していけると思います」

人工光合成研究センターは、2030年までに人工光合成技術を何らかの形で実用化する目標を掲げている。十数年後には、ギ酸発電で電力を賄う施設を利用したり、エタノール自動車を運転したりと、人工光合成技術が身近になる日が訪れるかもしれない。

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit