2017.1.31

2030年、電気自動車は「革新電池」で劇的に進化する

“夢の蓄電池”誕生を支える巨大研究施設「J-PARC」に潜入

電気自動車(EV)に欠かせない「リチウムイオン電池」。テスラとパナソニックによる巨大電池工場が操業するなど、高性能の電池の開発に各国がしのぎを削っている。そこで「未来を創る最先端の現場を訪ねる」当連載第1回は、現在の実用電池の開発を陰ながら支える、日本最先端の研究施設「J-PARC(大強度陽子加速器施設)」を訪ね、リチウムイオン電池の未来を取材した。

ノーベル賞級の研究を推進する巨大施設群

「2030年までに1回の充電でガソリン車並の走行性能を実現する蓄電池を作る――。われわれは国が目標とするそのミッション、蓄電池開発を支援する研究をしています」

そう言葉にしたのは、今回訪れたJ-PARCで研究を行う米村雅雄准教授(高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所所属)。

J-PARCは、世界最高レベルの陽子加速器を備えた実験施設群だ。同規模の加速器はここを除けばヨーロッパ、アメリカにあるが、世界的にも数少ないという。

その加速器で陽子を光速近くまで加速したプロトンビームを利用して、さまざまな量子ビームを生成し、先端科学研究に利用。2015年にノーベル物理学賞を受賞した「ニュートリノ振動」の研究にも関わっている。

敷地はおよそ65万平方メートル、東京ドーム14個分と広大。取材班も正門から施設まで車で移動した。敷地内は静寂に包まれ、一見何の変哲もない簡素な建物が並んでいるのだが、直径500mの陽子加速器などの加速器や実験施設、21本の中性子ビームラインと各種実験装置が随時稼働しているという。

-

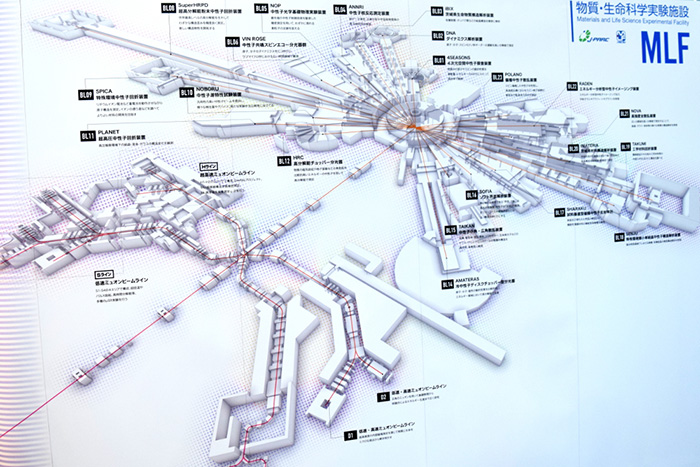

J-PARC内にある物質・生命科学実験施設。物質科学、生命科学、物理学など多分野の研究に携わる

-

J-PARCの物質・生命科学実験施設配置図。この施設で生成された中性子ビームは、各所に設置された実験装置に運転期間中はほぼ24時間供給される

2030年にEVはもっと安く長く走行できる

広大な施設の中で前出の米村准教授に案内してもらったのが、実験施設の一つである「物質・生命科学実験施設」。中性子ビームを利用して原子や分子をナノサイズレベルで観測し、物質科学、生命科学の研究を推進。最新科学のほか、新材料や創薬開発などにも貢献している。

ここは、2016年3月に発表された、数分でフル充電できるという大容量電池・全固体セラミックス電池の研究にも一役を買った「蓄電池開発の最先端」を支える研究施設だ。米村准教授はこの施設の蓄電池研究専用ビームラインの責任者であり、国内最先端の電池研究を担う一人である。

そして同施設内にある電池の未来を生み出す設備が、今回取材陣が目指した蓄電池研究専用ビームライン、特殊環境中性子回折装置「SPICA(スピカ)」だ。

SPICAは、中性子ビームを電池材料などの機能性が高い物質に照射して、その物質の原子配列や構造などを分析できる装置だ。研究者はこの装置を使い、電池材料や電池そのものを測定し、新たな材料の開発や電池の特性の改善に向けた分析を行っている。

開発に至ったきっかけは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が2009年から実施していた「革新型蓄電池先端科学基礎研究事業」、通称・RISING事業だ。

-

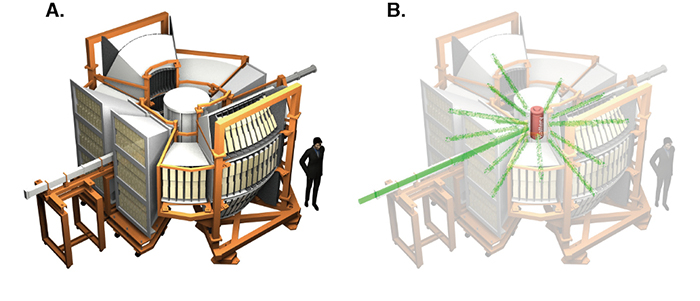

2009年から3年の歳月を経て建設されたSPICA(イメージ図)。直径4m、中心部に対象物を設置し、加速器によって作り出された中性子がビームラインから装置へ発射される

「日本は蓄電池開発に力を入れています。経済産業省が2006年にまとめた『次世代自動車用電池の将来に向けた提言』で、2030年度に向けて自動車用蓄電池として価格を数十分の一にまで引き下げ、従来よりもはるかに高い500Wh/kgというエネルギー密度の『革新電池』の開発を進めようとしています」

現在、市販されているEVの走行距離は、カタログスペック上では280km程度である。実走距離は条件によって変わるため短くなることが知られている。

しかし、この「革新電池」が実現すれば、電池の価格はより安価になるうえ、航続距離が500km程度に延長。EVがガソリン自動車と肩を並べるようになると期待されているのだ。

「2009年当時、2030年を見通した革新電池の実現に向けて、電池反応メカニズムなどの基礎研究を実施する新しいプロジェクト(RISING事業)が始まりました」

その中でSPICAは誕生した。

-

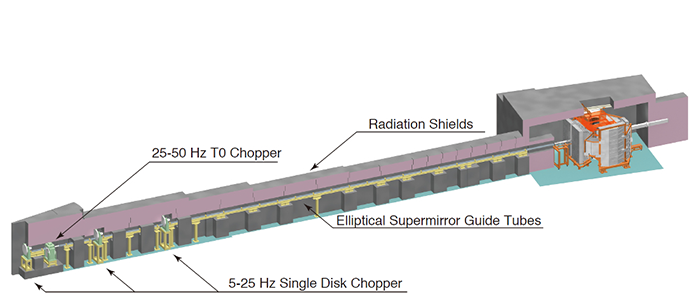

物質・生命科学実験施設の一部の研究棟図。右に設置されているのがSPICA本体。左に長く伸びる部分がビームライン

ブラックボックスを解明する特殊装置

高さ10mほどの実験施設内に案内されると、そこにあったのは四方5mほどある巨大な青い壁。中性子を閉じ込める遮蔽体だ。SPICA本体はその壁面内部に設置されており、取材当日も稼働中だった。

大きな稼動音を想定していたが、物音はほとんどしない。装置を内包する青い外壁の周囲には、大型計算機が置かれ、稼働中は全ての観測データを自動で蓄積しているという。

-

実験室内部は、中性子ビームの照射部を含めて全長60mほど。青い壁の内部には稼働中のSPICAが設置されている

壁面に沿って回り込み奥をのぞくと、その先には中性子を飛ばすための合計52mものビームラインが伸びていた。実際の電池反応を解明するためには、短時間でより多くの中性子を試料に照射させ、そこから生じる中性子のわずかな変化を検出できる高い識別能力が必要だという。

そのため、52mという長いビームラインが必要であったのだが、あまりにも長いために既存の実験施設に収まりきらず、新しい建物を増設してこの装置は設置された。

-

SPICA本体。高さ約3m、直径約4m。本体の中心に蓄電池を置いて測定する

このSPICAの大きな特徴は、“非破壊”かつ“動作環境下”で測定する「オペランド測定」という方法で実際の電池内部で起こる反応を観測できる点だ。

これまで電池内部で起きている現象を観測するためには、使用前と使用後の電池を分解し、それぞれの電極を取り出して測定し、比較、分析して、前後の変化から電池を使用している間に電池内部で何が起きているのかを推測していた。

しかし電池反応はそれほど単純なものではなく、実際には何が起きているのかを完全には理解できていなかった。

「電池というのは、まだ“ブラックボックス”となっている部分があります。もちろん、電池として動作する仕組みは分かっていますし、安全性も確認されているので市販されているのですが、それでもまだ電池の反応の全てを解明できてはいない状態なのです」

多くのEVに搭載されているリチウムイオン電池は、おおまかに正極と負極の材料(素材)、リチウムイオンが電極間を移動するための電解液で構成されている。電池内部では、リチウムイオンが正・負極間を行き来し、充電と放電という電気を蓄積する反応と電気を放出する反応が起こり、電池として動作。また、リチウムイオンが電極間を移動することで電極材料がどのように変化するのかが、電池の性能に影響するという。

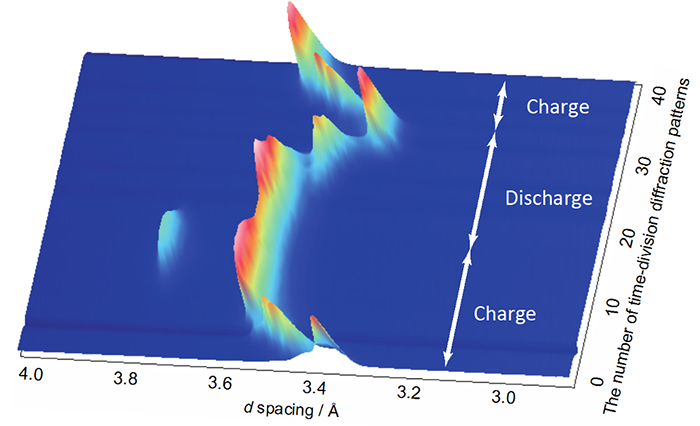

これまで、使用前・後の電極などを観測して、変化の前後は分かっていた。SPICAを活用すると、これまで見えていなかった“使用中”、つまり「変化している過程」を観測でき、最初の状態から最後の状態にどのように行き着くのかを解明できるようになる。

その変化を詳細に解析すれば、現在の蓄電池の改良に役立ち、次世代蓄電池の開発研究が飛躍的に進むと考えられているのだ。

-

SPICAで検出できるデータの一部。充電時と放電時に負極材料(黒鉛)にリチウムイオンが挿入されることで、黒鉛の構造が変化している様子を視覚化

未来の電池誕生のため観測を継続中

SPICAの活用で実績も挙がっている。

2016年末には東京電機大学工学部環境化学科・藪内直明准教授らによって「リチウムイオン蓄電池の高容量化実現につながる正極材料」の発見がなされた。

藪内准教授らは2015年度までに、これまで正極材料に使われてきたリチウムマンガン酸化物などより、元素の一つであるニオブを用いればはるかに多くのエネルギーを生み出せることを確認していた。そこでこのニオブをSPICAなどで構造解析して分析。そのデータを元に「新規岩塩型酸化物」を生み出したのだ。この材料を使えば、計算上では現状のリチウムイオン電池の約2倍のエネルギー密度が得られることが判明している。

-

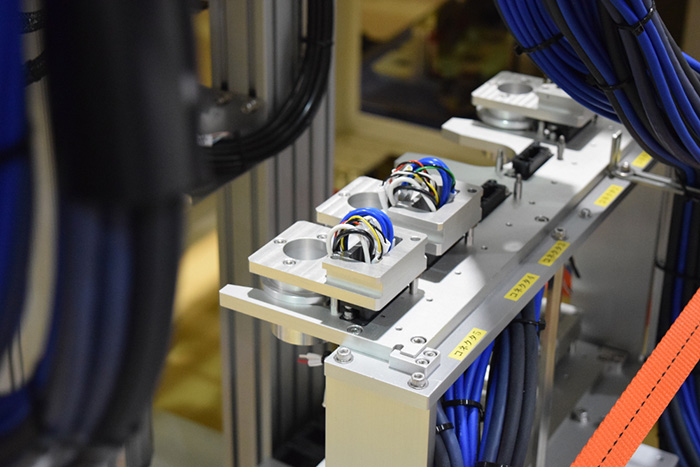

SPICAの中性子散乱測定機器。中性子ビームを大面積検出器で検出した際に、検出した位置や時間の情報を記録すると共にLEDの点滅で知らせるようになっている

-

筒状の部分に観測対象である電池を設置して、SPICA本体に入れるための試料交換機器。高エネルギー加速器研究機構と地元の中小企業が共同で製作した

「こうした電池内部に用いられる新素材の発見は、次世代リチウムイオン二次電池の誕生にもつながるかもしれません。先ほど話した『革新電池』になりうる蓄電池候補を絞り込んだRISINGプロジェクトは2016年3月で終了しました。同年4月からは、実現に向けた問題点を検証する新しいプロジェクト(RISING II)が始動しています。我々は、現在のリチウムイオン電池の改良と革新電池開発のための電池研究を支援するため、中性子ビームを使った分析手法を提供し、2030年には革新電池が実現するように、研究開発に貢献していきたいと思います」

日本が革新的な電池を生み出すため――。

SPICAは民間企業や大学などの研究機関が新たに開発しようとしている電池のために、きょうも観測を続けている。

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:クジライタカマサ 一部写真提供:J-PARCセンター