2022.12.21

電力需給のひっ迫から考える。需要側の行動変容が電力供給の安定化をもたらす!?

合同会社ポスト石油戦略研究所代表/PHP総研客員研究員 大場紀章氏

夏に続き、この冬も電力需給ひっ迫が不安視される日本──。現在は安定供給に最低限必要な電力供給予備率といわれる3%を確保できる見通しとなったが、政府は「無理のない範囲での節電」を国民に呼び掛けるなど注視すべき状況が続いている。このような危機的状況となってしまった原因は何なのか? また電力の需給バランスを保つ上で私たちができることは何か? エネルギーアナリストの大場紀章氏に聞いた。

市場の自由化と電力需給ひっ迫の因果関係

今年3月、政府は翌日の電力供給の広域予備率が3%を下回る見通しとなった場合に出される「電力需給ひっ迫警報」を東京電力・東北電力管内で発令。また5月には、警報よりも早い段階で注意を促す「電力需給ひっ迫注意報(翌日の電力供給の広域予備率が5%を下回る見通しとなった場合に発令)」を新たに施行し、6月に発令した。

このような事態となった一因に、3月に発生した福島県沖地震の影響による火力発電所6基の停止(警報発令時点)や、7~8月の高需要期に向けた準備(稼働中の火力発電所の出力増加、補修点検中の発電所の再稼働、他エリアからの電力融通など)のため、火力発電所の計画的な補修点検等をしていたところに、6月としてはひと足早い猛暑の訪れによる電力需要の急増などがあったのは事実だ。

ただ、そうした突発的な事象以外に“構造的な要因がある”と大場紀章氏は言う。

「3月と6月について言えば、火力発電所のメンテナンスが多くなる時期に地震が発生したり、猛暑が早く来てしまったりといった運の悪さは確かにあります。しかし過去、同じような事象が起きても危機的な状況にはならなかったことを考えると、現在は全体としての余裕が損なわれていると言えるでしょう。その一因に“電力自由化”があることは間違いありません」

-

「電力自由化で供給信頼度が下がってしまった根本的な要因は、責任の所在が曖昧になってしまったこと」と語る大場氏

電力自由化に向けては、政府主導の下、「安定供給の確保」「電気料金の最大限の抑制」「需要家(=電力の消費者)の選択肢及び事業者の事業機会の拡大」などを目的として電力システム改革がスタート。2016年には小売全面自由化、2020年には一部の地域を除いて発送電分離(送配電事業を電力会社から分離し、別会社化すること)が行われた。

日本だけでなく多くの先進国で電力自由化が進められているが、これが電力需給ひっ迫の一因になっているとはどのような論拠なのだろうか?

「自由化以前はそれぞれの地域にある電力事業者が電力供給網を事実上独占していたので、そこで起きる電力需給ひっ迫などのリスクについても事業者が全ての責任を負っていました。しかし自由化によりさまざまな事業者が参入したことで、安定供給に対する責任の所在が曖昧になりました。また、事業者間は熾烈(しれつ)な価格競争にさらされることになるため、採算性を重視しなければいけません。太陽光など再生可能エネルギーの拡大によって稼働率が下がり、採算が合わなくなった火力発電所があるなら休廃止しよう、という考え方になるのは自然な成り行きです」

火力発電所をいつでも使える状態に維持するには、たとえ非稼働時でもメンテナンスし続ける必要がある。そのための費用や燃料となる石油のサプライチェーンを維持する費用などを考えると、莫大なコストが必要になることは避けられない。稼働率の低い火力発電所を休廃止するというのは妥当な判断と言える。

しかし、こうした状況になることは自由化を計画する段階で既に予見されていたことだと言う。

「このままいけば事業者が火力発電から離脱していき、徐々に余力が失われていくことは電力自由化を構想していた段階から分かっていたことです。そのため安定供給を担保できる新たな仕組みが求められました。それが実際に発電した電力を取引する従来の契約ではなく、『数年先の将来、供給できる電力』を取引する“容量市場”です。より早い実施を求める声もありましたが、『まだ大丈夫』という専門家の意見や新たな費用負担を警戒する新規参入電力事業者の声もあって導入が遅れてしまいました」

容量市場は再生可能エネルギーが拡大し、発電量が大きく変動する状況下でも安定した供給力を確保するための新たな仕組みだ。

将来必要となる電力量を算定した上でそれを賄える電源を募集し、オークション方式で価格が安い順に落札される。発電能力=容量に応じて小売電気事業者が対価を支払う方式のため、発電事業者は適切な設備投資ができるとされている。

日本で容量市場によるオークションが始まったのは2020年のこと。4年後に供給可能な電力を評価する仕組みのため、2024年からは容量市場で得た資金が発電設備の維持や新設、リプレースに生かされていくことになる。

容量市場が導入されても安心できない事情

ただ、これまでに2回開催された容量市場オークションでの約定金額は、1回目と2回目に数倍もの価格差があったことから、事業者から「これほど相場が変動するのでは長期的な収益の見込みについて予測が立てられない」といった意見も聞かれたという。

-

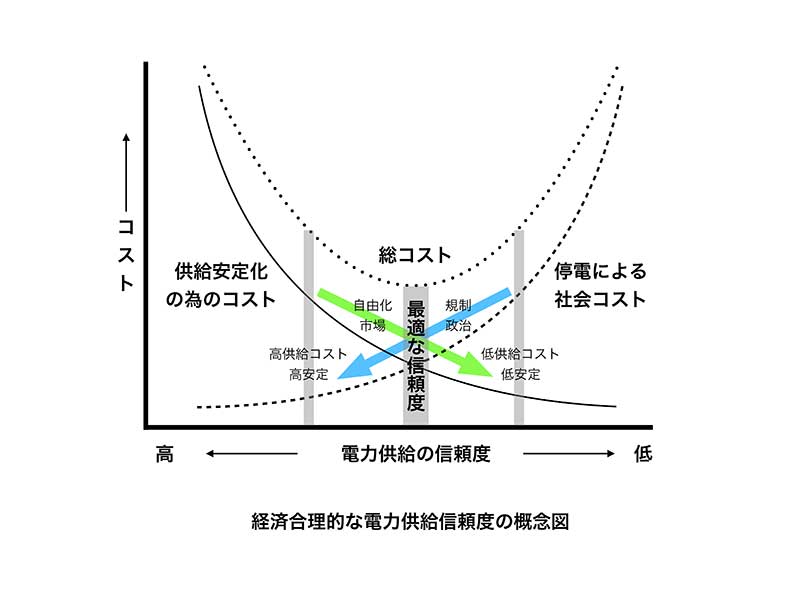

電力供給の信頼度とコストの関係を示した概念図

画像提供:ポスト石油戦略研究所

これには電力供給の信頼度とコストの関係性が影響している。

電力供給の信頼度を下げると供給安定化に必要なコストは下がるが、一方で停電などによる社会コストは増大してしまうことになり、総コストとしては上がる。逆に電力供給の信頼度を上げれば社会コストは下がるが、供給安定化のためのコストは際限なくかかってしまうため、やはり総コストは上がってしまうのだ。

この関係において、電力供給システムを自由化すると供給コストが安い方向に最適化されるので、どうしても信頼度を下げる方向に進んでしまう。そのため、自由化においては政治的に社会コストを下げる方向の容量市場のような制度を導入し、総コストの低い最適信頼度を目指すのが基本的な考え方となる。

しかし問題は、停電による社会コストというものを金銭価値として誰も計測・推計することはできないため、最適信頼度を実現する容量市場の設計は事実上不可能であり、手探りで行う以外にないということだ。

市場に委ねてこそ意義のある容量市場導入だが、そもそも制度設計に原理的な困難があるため、そのあり方については今後も議論する余地がありそうだ。

大場氏は容量市場への期待と課題を語った後で、こう付け加える。

「電力需給がひっ迫する状況をつくっている構造的要因について語ってきましたが、電力自由化や再生可能エネルギーの拡大よりもずっと大きな影響を与えているのが、実は『原子力政策が今後どうなるのか分からない』という不確実性です。5年後、10年後に原子力発電所がどれだけ稼働しているか分からないから、火力発電所についても古い設備を頑張って維持すべきなのか、新設すべきなのか、それとも休廃止すべきか判断できない。そのため発電事業者は、例えばLNG(液化天然ガス)の将来の需要が読めないために長期契約を締結できず、価格変動の大きいスポット調達を選ぶことになる。その価格変動リスクは電気料金の形で消費者に転嫁されてしまう、という構図です」

これは、現在停止している原子力発電所をもっと積極的に稼働させるべきという単純な話ではないだろう。

進めるのか、退くのかを明確にしなければ、たとえ容量市場が導入されても適切な投資判断につながらないということだ。現在の電力需給ひっ迫には複数の要因がかくも複雑に絡み合っている。

家庭でできるエネルギー安定化のための施策

ここまでエネルギー施策における電力供給のあり方について供給側の課題を語ってもらったが、需要側=電力消費者も何かできることがあるのではないだろうか?

再生可能エネルギーの比率を拡大した上で電力の需給バランスを適切に保つには、需要側が節電を心掛け、全体の電力消費量を抑えることも大切だ。

大場氏は私たちが取り組める節電、脱炭素化の具体策を挙げてくれた。

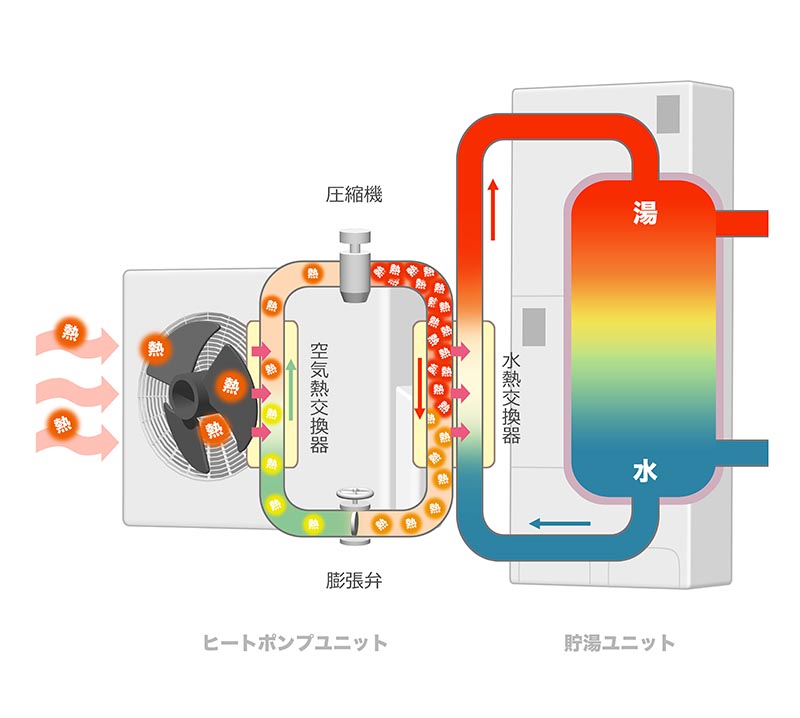

「代表的なところでは、電気温水器が挙げられるでしょう。日本では電熱ヒーターで加熱するタイプの電気温水器がまだたくさん使われていますが、これをエコキュートに置き換えるだけで大幅に節電できるのです。仮に全てをエコキュートに置き換えることができたなら、原子力発電所3基分に相当するエネルギー量を節電できるといわれています」

-

エコキュートは大気から熱を吸収した冷媒(二酸化炭素)をポンプで圧縮し、その熱で水を温める仕組みだ

電気温水器に比べ、ヒートポンプで二酸化炭素を圧縮・膨張させる仕組みのエコキュートはエネルギー効率が圧倒的に高い。

エコキュートに置き換えるには設置工事費用がかかり、また製品価格も電気温水器の2倍強なものが一般的だが、電気代が安いため数年使い続ければ元が取れるという。さらに自治体によっては補助金制度が設けられている場合もある。

また、住宅における断熱性能の低さも以前から指摘されている。

「日本は今でも一枚窓のアルミサッシがごく一般的ですが、この構造は断熱性が低く、多くの国では使用できない水準にあります。『窓』先進国といわれる欧州はもちろん、中国や韓国でも熱貫流率(窓の両側の温度差を1℃とした場合に1時間当たりに1m2を通過する熱量のこと)の最低基準が定められており、基準以下の製品は使えないことになっていますが、日本では長年、義務化されていませんでした」

-

「日本のエネルギー政策はこれまで供給側に偏重しており、需要側の行動変容を促すような施策がほとんどなかった」と大場氏

住宅の断熱性は窓から出入りする熱の影響が大部分であり、冷暖房効率に大きく影響する。日本にも住宅の断熱性を定める省エネ基準は存在してきたが、他の先進国に比べて著しく低い基準値であり、しかも達成義務のないことが長年、問題視されてきた。

政府は今年6月にようやく重い腰を上げ、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)を可決。新築住宅については2025年から「平成28年省エネルギー基準」に適合していることが義務化されることになったが、「なお課題は残る」と大場氏は指摘する。

「新築住宅に義務付けても、全ての住宅が入れ替わるまでに50年以上を要してしまいます。窓を替えるだけで劇的な効果があるのですから、既存住宅のリフォームにこそインセンティブを手厚くすべきです。住宅の断熱性が向上すると電力消費量が下がり、電力会社としては収益が下がりますが、もはやそうした視点から議論する時代ではなくなりました」

エネルギーの無駄遣いを減らす工夫

もちろん家庭だけではなく、製造工場などの事業者も電力消費量を減らせる余地がまだ残っている。

「工場の製造ライン全体の消費電力は、3~4割が稼働時間外の待機電力だといわれています。昔の機械は一度電源を落とすと再始動するのが大変だったので一日中スイッチを入れっ放しにしておいたのですが、その頃の習慣が今もそのまま残っているのでしょう。現場の責任者にとっては生産性こそ最重要課題であり、電力消費量について評価されることはまずありません。コストを管理する人間と、現場で機械のスイッチを操作する人間が異なることに起因する問題です」

相応のメリット、あるいは強制力がなければ人は動かない。家庭なら節電すれば電気代の節約というメリットが得られるが、本来なら事業者も誰かが節電、脱炭素化につながるアクションを起こしたときに正当な評価を与えられるような仕組み作りが必要なのだろう。

大場氏は「脱炭素化とエネルギーの安定供給は、決して両立不可能な課題ではない」と語る。

エネルギー施策は需要と供給の両輪──。

私たち自身がエネルギー問題に関心を持ち、節電を心掛けることが電力供給の安定化、脱炭素化の一助となるはずだ。

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:田端邦彦 photo:安藤康之