2019.6.28

“牛肉は研究室で”作られる! 「培養肉」研究の第一人者に食の未来を聞いた

東京大学大学院 情報理工学系研究科知能機械情報学専攻 教授 竹内昌治【前編】

近い将来、必ず訪れるといわれている世界の人口増加に伴う食糧危機──。不平等な食糧分配やフードロスといった現状の問題を解決するとともに、穀物や畜産物など食糧の生産力そのものを大きく引き上げることは人類にとって喫緊の課題だ。そうした中でにわかに注目され始めた研究分野が、本物の肉に代わる可能性を秘めた“培養肉”だ。ことし3月には日本の産学共同研究チームが、世界で初めて牛肉由来の筋細胞を用いたサイコロステーキ状のウシ筋組織の作製に成功した。今回、その研究をリードする東京大学大学院 情報理工学系研究科知能機械情報学専攻の竹内昌治教授に話を聞いた。

機械工学から食への画期的なアプローチ

人類に限らず、肉を食べる生き物は全て、他の生命を犠牲としてきた。

その常識が将来、覆るかもしれない。否、既に変わりつつある。

2050年に世界の人口は約97億人にまで達すると予想されている。これは2000年からの50年間で約1.6倍という驚くべきスピードだ。ところが現在の地球上には、その人口を支えるだけの食糧生産力はない。穀物、畜産物とも生産量は増えているが、人口増加速度が速すぎて追いつかないのである。

「単に人口が増えるだけでなく、経済成長が著しい新興国などで食肉の需要が高まることも予想されています。日本人も江戸時代には動物の肉をあまり口にしませんでしたが、明治時代以降、急激に肉の需要が高まりました。『菜食主義になれば済む話じゃないか』という意見もありますが、『やはり肉を食べたい』『将来の世代にも肉を食べさせてあげたい』という人はなくならないでしょう。その中で培養肉研究は将来予想されるタンパク質不足に対する答えの一つになり得ます」

こう語るのが「バイオハイブリッド」分野の専門家である竹内昌治教授だ。

-

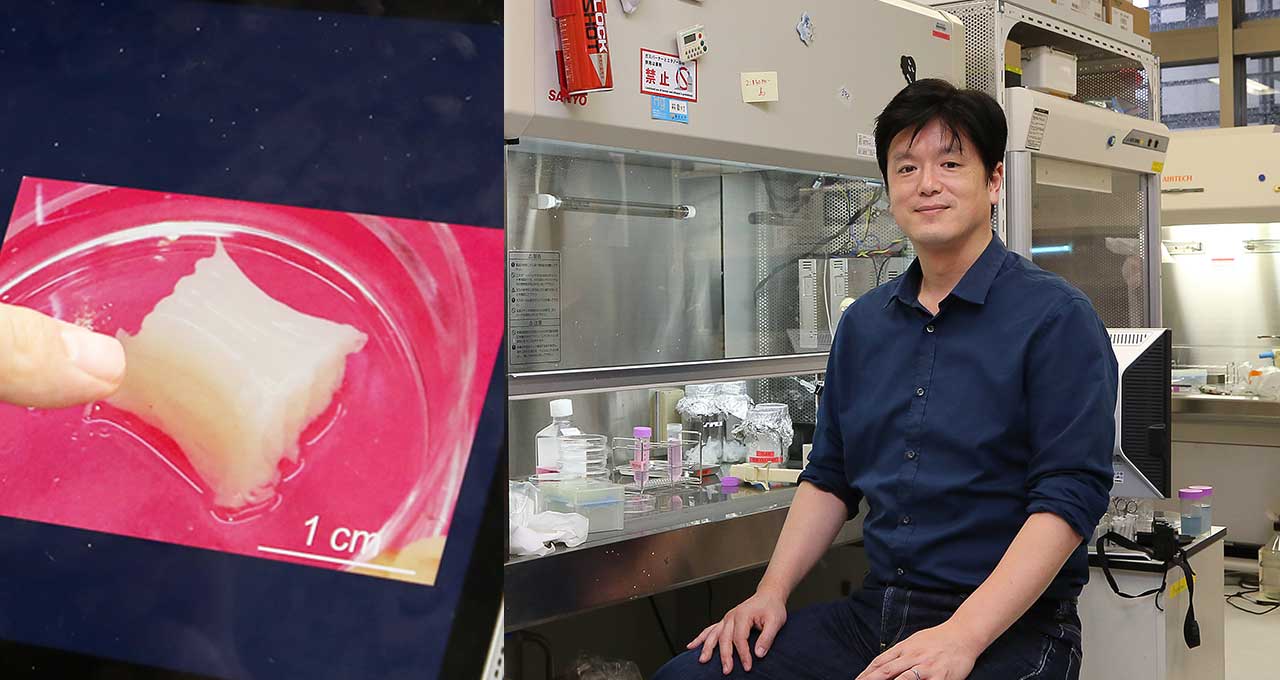

世界で初めて牛肉由来の筋細胞を使ってサイコロステーキ状のウシ筋組織作製に成功した竹内教授

バイオハイブリッドとは、生物の器官を機械の中に組み込み、モーターやセンサーなどの人工物による構成だけでは達成できない機能を得る機械工学のアプローチのこと。竹内教授は今回の“培養サイコロステーキ”以外にも、ガの触角に存在する嗅覚受容体を使った匂いセンサーや、体内埋め込み型の血糖値測定センサーなど、ユニークな研究で注目を集めてきた。

「現在の機械はほとんど金属やプラスチックなどの材料で作られていますが、生体が持つ機能には到底及んでいない領域がたくさんあります。例えば、筋肉に見られるようなエネルギー効率の良さ、嗅覚などの感度の良さ、脳の処理能力といったことですね。細胞が壊れたら自ら治す自己修復機能も、現在の機械から見ると夢のような機能です。そうした機能を人工物で作れるようになるまで待つのではなく、“生物にできているならそれを利用しよう”というのがバイオハイブリッドの考え方です」

単に生体の一部を切り取って持ってくるのではなく、細胞を採取し、培養して大きく育て、生体の機能を再現することもバイオハイブリッドの研究に含まれる。今回のウシ筋組織は、そうしたこれまでの研究知見を生かして開発されたものだ。

「代替肉、培養肉は欧米を中心として近年急速に注目されはじめ、既に知財が押さえられつつあります。日本はそれに追従するだけでなく、“先を行かなければ駄目だろう”ということで始まったのが今回のプロジェクトです」

-

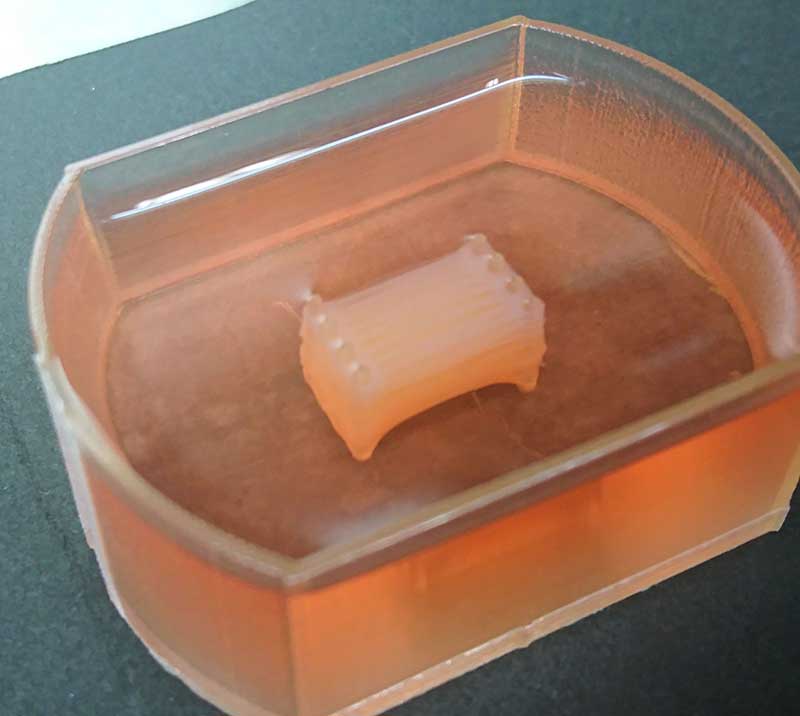

今回のプロジェクトで作製に成功した、サイコロステーキ状の培養牛肉。1年前にできたものの厚さはほんの数mmほどの大きさだったという

本物の牛肉と同じ構造を持つ培養肉

国立研究開発法人 科学技術振興機構 (JST)の「未来社会創造事業」(2018年度)に採択され、竹内教授の研究グループと日清食品ホールディングス株式会社の共同研究としてスタートした本プロジェクト。カップヌードルや“謎肉”でお馴染み、日清食品とのコラボというところが面白い企画だが、今回のプロジェクトで挑戦したのは“謎肉”ではなく“培養肉”だ。

培養肉とは、動物の細胞をごく一部取り出し、体外で育てた肉のこと。現在、さまざまな機関で培養法などが研究されているが、そのほとんどはミンチ肉を作製するためのものだという。

「肉本来の食感を味わうなら、やはりステーキでしょう。植物由来の原料からステーキに似た物を作る研究をしているところもありますが、肉の食感や味を完璧に再現するには、肉そのものを作るしかないと思っています」

-

培養肉の開発レベルを示した図。ミンチ肉からステーキ肉への変化は、丸ごと一段レベルを上げる進化だ

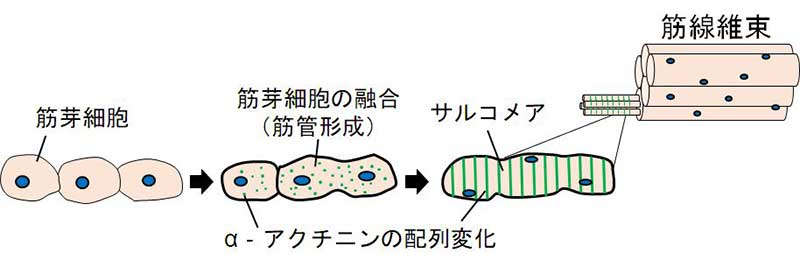

ミンチでなく、塊の肉を作るためには、筋組織を作り出すことが重要だ。筋細胞を単に増やすだけでなく、細胞同士を融合させて、細長い“生体の筋肉に近い”立体構造に変化させる必要があった。

そこで竹内教授の研究グループでは、成型したコラーゲンゲルの中で、牛から採った筋細胞の立体的培養にチャレンジ。

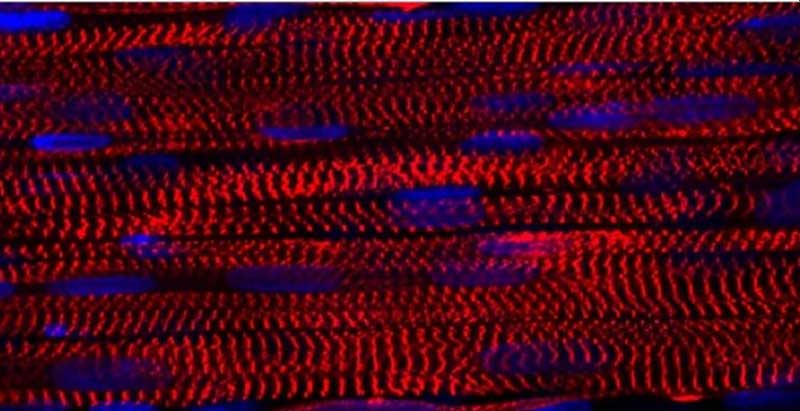

すると、筋組織に特有の縞状構造 「サルコメア」を持つ筋組織が作製できたという。

-

竹内研究室で開発された三次元筋組織内にできた縞状構造(サルコメア)を撮影したもの(写真はウシ細胞ではなく、予備実験としてマウス細胞で行った際の写真)

「筋肉細胞は、互いに寄り添うように配置すると融合して複数個の核がある細胞に変化します。通常、筋組織を自由に培養するとランダムに配向してしまうのですが、細長く成型したコラーゲンゲルの中で育てることで、本物の筋肉のように一定方向にそろえることができました。このサルコメア構造を持っているか否かは、今後、培養肉の質を評価する上で重要な指標になってくるでしょう」

そうしてできた筋細胞の集合体をさらに積層させ、特殊な方法を使って培養を進めることで、サイコロステーキの大きさにまで育てることができたのだという。

研究過程においては、筋組織の栄養源にビタミンCを加えると成熟が促進することも確認された。培養ステーキ肉の研究自体が世界的にもまだ珍しい中、サイコロステーキ状(1.0×0.8×0.7cm)の作製に成功したのは大変なインパクトだ。

-

特定の形状をしたコラーゲンゲルの中で筋細胞を育てると、筋細胞は融合してサルコメアを形成。そこにビタミンCを与えることで成熟を早める効果が確認されたのも成果に挙げられる

「食用の培養肉研究を始めたのは2年ほど前からですが、再生医療や機械の動力源、アクチュエーター(駆動装置)として使うための筋細胞を培養する研究は、10年以上前からずっと続けてきました。

一つの目的のために研究し、実現した成果を他の目的のために応用できることは、工学における醍醐味ですね」

培養肉はエネルギー節約にも貢献

ご存じのとおり、一頭の牛を育てるには広大な面積の牧場と大量の飼料、水を必要とする。現状の畜産技術で1kgの牛肉を生産するには、約25kgの穀物、およそ20tの水を必要とするといわれているほどだ。

培養肉がもし実用化されれば、肉の生産に要するエネルギーを大幅に削減できる可能性がある。また、期間についても本物の牛を出荷できる状態に育てるには何年も掛かるが、今回作製したサイコロステーキ状の培養肉なら数週間~2カ月程度で完成するという。今後研究が進み、より大規模に作れるようになれば、さらにエネルギー効率は良くなるだろう。

また近年、話題になっている牛から排出される温室効果ガスも、培養肉ならば低減できるといわれている。さらに自然環境下で育てた牛には食中毒を引き起こすような菌が存在し、最近は特に薬剤耐性を持つ菌が問題視されているが、研究室や工場で生産される培養肉では、そうした食の安全性に関わる問題もずっと制御しやすい。環境問題など現在の地球を取り巻くさまざまな課題解決に貢献する技術として期待されているのが、この培養肉研究なのである。

「弾力など力学的特性の計測については、既に始めています。ヒト倫理審査という手続きが必要ですが、近いうちに自分自身の舌で味を確かめてみる、いわゆる感応試験も試してみたいですね」

-

竹内教授はこれまで、ネズミの筋細胞を培養し機械を動かすアクチュエーターや創薬のツールとして利用するなど、バイオハイブリッド分野のさまざまな研究を行ってきた

今後はさらに食感を追求するとともに、味を再現することにも挑戦していく予定。血管や脂肪といった肉の味に欠かせない要素を追加し、本物の牛肉が持つ特性に近付ける研究を続けていく予定だという。

しかし、培養肉が新たな食材として市民権を得るためには、そうした機械工学的アプローチだけでは不十分とのこと。後編ではその理由に迫る。

<2019年6月29日(土)配信の【後編】に続く>

実用化が見えてきた「培養肉」は未来の食卓を変える存在になり得るか?

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:田端邦彦 photo:安藤康之