2019.6.29

実用化が見えてきた「培養肉」は未来の食卓を変える存在になり得るか?

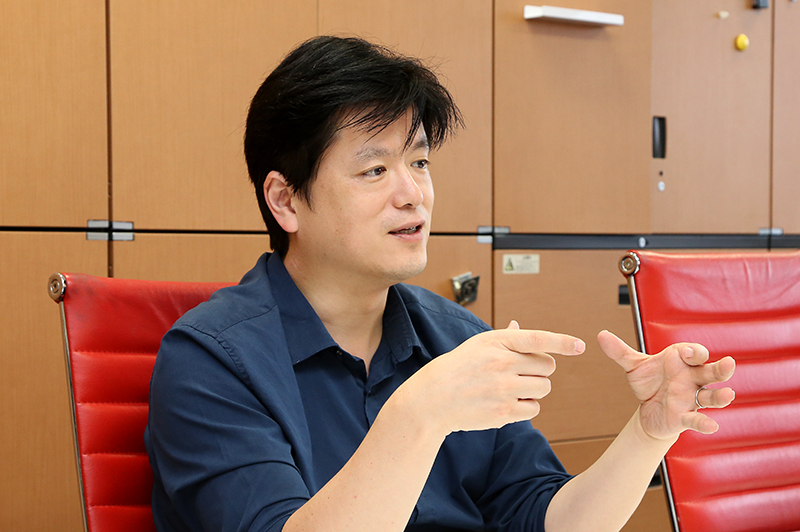

東京大学大学院 情報理工学系研究科知能機械情報学専攻 教授 竹内昌治【後編】

科学技術振興機構 (JST)の「未来社会創造事業」に採択され、ことしの3月に世界で初めてサイコロステーキ状の培養肉作製に成功した日清食品ホールディングスと東京大学大学院 情報理工学系研究科知能機械情報学専攻 竹内昌治教授の研究グループ。この分野では間違いなく世界の最先端を走る研究だ。しかし、単に味を追求するだけでは培養肉の研究が不毛なものになりかねないという。その真意を前編に引き続き、竹内教授に尋ねた。

食べる人の気持ちに寄り添った研究開発の必要性

食用の培養肉研究を始めてわずか2年。竹内教授らの研究グループは、サイコロステーキ状のウシ筋組織の作製に成功した。

※【前編】の記事はこちら

この分なら“数年後には実食可能な肉が完成するのでは?”と期待が高まるのも無理はない。

だが、この研究はそう一筋縄にはいかない、と竹内教授は言う。

「味も食感も完璧な培養肉が完成したとして、どこの誰が作ったのか、どうやって作ったのか分からない肉だったら、誰も食べようとはしないでしょう? 直接、口に入れるものだけに、慎重になるのは当然です。優れた物を作るだけでなく、いかに社会に受け入れてもらうかが重要です」

食べ物の味を決めるのは、食感や風味といった物質的特性だけではない。味覚には食べるシチュエーションや気分、食材が作られてきた過程などさまざまな要素が影響する。竹内教授は培養肉開発について他分野を含めた多くのコミュニティーに意見を求め、そのことを痛感してきたという。

-

竹内教授は、生体と機械を組み合わせることで、それまで実現し得なかった機能を与えるバイオハイブリッド分野の第一人者だ

「培養肉として完成した物を作るだけでなく、食卓に浸透させるまでがひとつながりの研究です。そのため、ある一分野の研究者だけで完結できるものではない、と考えています。今後、機械工学だけでなく、医療、健康など、理系文系が入り混ざった複雑なものになっていくことでしょう。私は工学者ですが、プロジェクトには医学や人文科学の専門家も参加しており、“培養肉を社会に受け入れてもらうためにはどうすべきか”といった課題を日々研究しています」

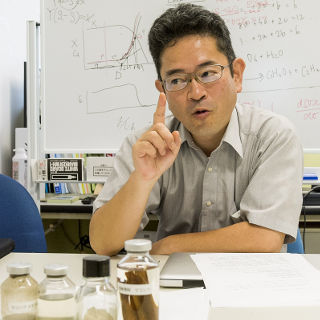

竹内教授の研究室が掲げるキーワードに「Think Hybrid」がある。

機械工学だけでなく、電気、情報、生物、化学、材料などさまざまな分野を専門とする研究者が一堂に集まり、互いの知見をぶつけ合わせることでいろいろなものの見方を得よう、という考え方だ。生体と機械を組み合わせるハイブリッドともかけてあるが、一つの研究から生まれた成果を他分野に応用する、という意味もある。そうした研究室のテーマとも、今回の培養肉プロジェクトは相性が抜群だった。

-

竹内研究室の前に掲げられたロゴ。この中で竹内教授の理念でもある他分野の専門家からも知見、意見を求めながらさらなる研究成果を目指していく

食文化そのものを変える実験でもある

これまで人類が遭遇したことのない全く新しい食材だけに、社会からの反応はさまざまだ。もちろん一部に「そんな訳の分からない物は食べたくない」という批判的な人もいるが、「いつか食べられる日が来ることを期待している」という好意的な意見が多かったとか。日清食品ホールディングスの研究員が研究室にやってきて、主体的に実験をこなし培養肉研究を進めていく共同研究のスタンスは、世間からの関心を集める上でも効果的だったという。

今回のプロジェクトは「あの“謎肉”を作った日清食品が培養肉を共同研究している」ということでも話題になった。一部では日清食品のカップヌードルなどに入っている謎肉が、“いつの日か本物の牛肉に近い味の培養肉になるのでは”と期待する声もある。そうなったら、まさに夢・未来の実現だ! ちなみに謎肉の正体は、豚や鶏などの肉に大豆由来の成分、野菜などを加えてミンチ状にしたもの。まさに今をときめくハイブリッドミートの先駆けともいえる。

「何か新しいことをやってくれそうだという期待感を伝える反応が多かったのは、日清食品さんとのコラボレーションが大きいでしょう。研究としてはまだ始まったばかりで、現段階では完成度が高いとは決して言えません。ただ、この段階から情報を積極的に開示し、社会とのインタラクションを保っていくことが、培養肉実用化のキーになると考えています。“ここまで本物に近づいたのか”“まだまだ課題は多いな”といったフィードバックを受けながら研究を続け、社会に育ててもらうという姿勢です」

これまでの常識を超えた食材となるだけに、法的な課題もある。品質や安全性を正しく評価するガイドラインが必要だ。

「『肉』を名乗るからには、“サルコメア構造などの形態がどうか”“筋収縮などの機能を有しているか”など、生化学的に評価する指標が必要になると思います。医療分野では既に運用されているので、食分野にもガイドラインを作った方がよい。それが食の安全性、食べるときの安心感につながると考えています。培養肉を食卓に浸透させていくと同時に、そうしたルール作りも進めなければなりません」

-

筋肉と同じ構造を持っている培養肉。ある意味では“本物の肉”ともいえる

食をデザインする未来がやってくる!?

斬新な食肉の作り方を追い求める一方で、“遺伝子操作は一切行わない”のが現在の研究における教授のスタンス。作るのは研究室の中だが、そこででき上がるものは、あくまで本物の牛肉と同じ、というわけである。その点では、既存の食品における枠組みを大きく逸脱してはいない。

ただ、仮に遺伝子操作に対する市民の理解が得られるなら、さらに培養肉の可能性は広がるだろうと竹内教授は続ける。

「遺伝子改変を善しとするなら、科学的にはこれまで自然界には存在しなかったような肉を生み出すことも実現不可能ではありません。たとえば、うま味を強調したり、高タンパク、低脂肪としたりすることもできます。もしかしたらマンモスの肉を再現するなどということも可能になるかもしれません。“食をデザインできる未来”です。ただし、これらの技術を導入するかどうかは、安全性の確認に加えて、社会の理解がしっかりと得られた場合に限ると考えています」

※肉厚マダイなどゲノム編集に関する記事はこちら

人口増加に伴う食糧の枯渇問題などから、食分野にも最先端のテクノロジーを取り入れるフードテックが世界的に注目されている。

遺伝子組み替え、ゲノム編集などもその一つ。例えば、アメリカのインポッシブル・フーズが販売しているハンバーガーのパティは植物を原料としながら、遺伝子操作した酵母菌を用いて肉独特の風味を出す「ヘム」という物質が混ぜられている。欧米では既に遺伝子組み替え食品についての研究が急速に進み、市民権を得つつあるのだ。

-

「培養肉を社会に浸透させるには、食感や風味の追求と同じく人文社会学的なアプローチも必要」と語る竹内教授

日本においては食物に遺伝子操作を行うこと自体、まだまだ否定的な意見が多い。だが、そうした認識も時代とともに変わっていくものだろう。食べ物を思いのままにデザインするとは、まさにSFのような話だ。

「将来的な可能性は無限大に広がりますが、まずは培養肉の存在を社会に受け入れてもらうこと。全てはそこからのスタートです」と竹内教授は強調する。

私たち自身が食の未来と世界の食糧事情に関心を持ち続け、意見・議論することが、将来の問題を打開する唯一の道だ。

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:田端邦彦 photo:安藤康之