2020.4.28

72万年前の氷から気候変動の謎を解き明かす! 南極観測・研究最前線

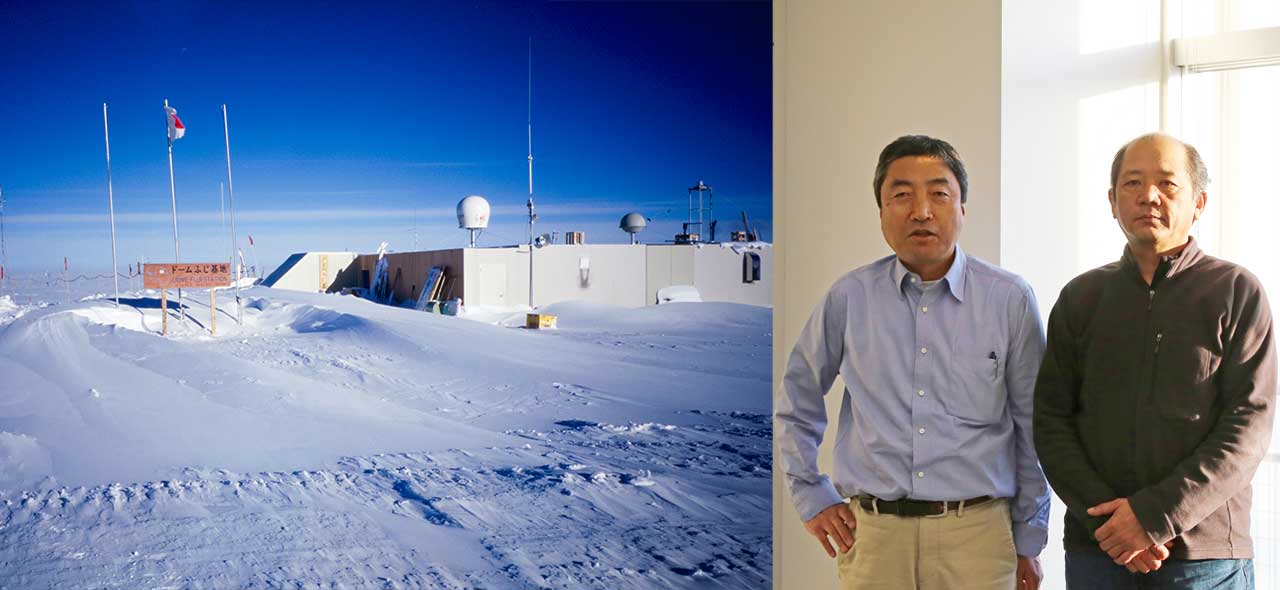

国立極地研究所 極地工学研究グループ・気水圏研究グループ 本山秀明および同所 南極観測センター 設営グループ マネージャー 樋口和生【前編】

日本は1956(昭和31)年から南極の観測を続けている。国際的なフロンガス規制の発端となったオゾンホールの発見や、地球の精密な古環境を復元する氷床コアの掘削など、地球環境保全や科学の発展に確かな足跡を記してきた。生半可な覚悟では立ち入れない氷の大地に挑む調査隊は、どんな使命感を持ち、どんな未来を見据えているのか? 日本の南極観測を主導する国立極地研究所の本山秀明教授と樋口和生氏に話を聞いた。

TOP画像提供:国立極地研究所(左)

年平均気温マイナス54℃という過酷な環境で貴重な氷床を掘削

日本の南極観測は、1957(昭和32)年に開設された「昭和基地」をマザーステーションとして、空・陸・氷・生物など、それぞれの専門家が共同で研究を実施している。国立極地研究所の教授で、「ドームふじ」基地にて氷床コア掘削を担当する本山秀明教授もその一人だ。

本山秀明教授の主なミッションは、“雪や氷の観測を通じて地球全体の海面上昇の可能性を探る”こと。より貴重なデータを集めるために、重要な調査は南極大陸の沿岸にある昭和基地から内陸1000kmに位置するドームふじ基地に移動して行われる。現地の標高は3810mで、年平均気温はマイナス54℃。屋外に出たら一瞬でカチコチの冷凍人間になってしまいそうだが、鍛えられたベテランはどうやら違うらしい。

「厳しい環境ですが、もう慣れているのでね。屋外でも、10分くらいなら半袖で過ごせますよ。僕はいつもドームふじに入るとき、真っ裸になって体に雪をこすりつけています。身を清められる気がするし、体がポカポカしてくるんです。まあ、そう感じるのは僕だけかもしれませんけどね(笑)」(本山教授)

-

雪や氷の研究者として、本山教授はこれまで南極地域観測隊に12回参加。グリーンランド氷床にも7回遠征している

南極大陸は「氷床」という厚さが3000m以上もある雪と氷に覆われている。これは雪と一緒に地球環境の情報を持つ物質が数十万年もの間、地層のように積み重なったもので、“過去の空気”も保存されている。

ドームふじ基地で行われているのは、氷床を表面から岩盤近くまでくり抜き、数十万年にわたって堆積した南極の氷を「氷床コア」と呼ばれる直径10cmの円柱状のサンプルとして採取する作業だ。

-

ドームふじ基地は1995年2月に開設。最低気温の記録はなんとマイナス79.7℃(1996年5月14日および1997年7月8日)

画像提供:国立極地研究所

さまざまな物質が冷凍保存されている氷床コアの掘削によって、その時代のまま変化していない物質を取り出すことができる。とはいえ、南極では通常の土壌と同じように巨大な重機を用いてサクサクと掘れるわけではない。

「100~200mは、割と簡単に掘れるのです。ただ、500mよりも深くなると、普通に掘っただけでは、氷の重みで穴が崩れてしまいます。ですので、軽量かつ強度が高い掘削ドリルを使いながら、掘削孔が狭まるのを防ぐために氷と同じ密度の不凍液を注入しながら作業を進める必要があります。不凍液の密度が少しでも重いと穴が膨らんでしまうこともあり、ベストな条件を見極めるのは容易ではありません。500mよりも深く掘るのは、けっこう大変なんですよ」(本山教授)

-

ドームふじ基地で掘削された氷床コア

画像提供:国立極地研究所

2007年1月、日本の南極地域観測隊は深さ3035mにも及ぶ氷床掘削に成功して、今からおよそ72万年前の氷を手に入れた。

72万年前から現在まで、地球はどのような変遷を経てきたのか──。

その答えが氷の中に隠されているのだ。

「分析技術がどんどん向上しているので、その時代の気温や二酸化炭素濃度が推測できるようになってきています。わずか直径10cmほどのサンプルですし、新たに掘るためには10年以上の時間がかかってしまうので、全てを分析に使ってしまうのではなく、3割ほどの氷は残しています。将来、別の分析方法が開発されたときに、新たな発見があるかもしれませんからね。本当は、氷の中に何らかの生物みたいなものが入っていることを願っているのですが……。そもそも南極氷床上は生物がすめない環境なので、それは難しいかもしれませんね」(本山教授)

南極には72万年前よりもっと古い氷が存在する。それを取り出すことで、さらに昔の情報を入手することが今後の目標だ。

「およそ80~100万年前を境にして、氷期から間氷期という気候の大変動の周期が4万年周期から10万年周期に変わりましたが、その理由が全く分かっていません。この謎を解き明かすためには、より古い氷を掘り出して、それに記録されているであろう過去の二酸化炭素濃度や気温を読み解く必要があります。過去の気候変動のカラクリを理解することは、人類がいまだ経験したことのない未来に備えるための助けとなるはずです」(本山教授)

地球の未来を読み解くカギとなる南極の氷は、非常に貴重なタイムカプセルだ。

調査の技術革新が進めば、気候の変動を調査するだけでなく、未知の生物を発見することだって、夢物語ではなくなってくる。

「ドームふじ基地近辺の内陸地帯は年平均気温がマイナス50℃台ですが、地下深くに行くと、地球内部からの熱の影響で氷床の最下部はほぼ溶けていると言われています。つまり、水が存在していて、生物もいる可能性があるわけです。南極氷床ができたとされる3000万年前ぐらいから、ずっとそのまま閉じ込められていた生態系があるかもしれません。研究者として、期待せずにはいられないですね」(本山教授)

内陸地帯に通年観測できる基地を造りたい

日本から南極に向かう調査隊は、数カ月のスパンで現地に滞在する。

極地で生活していくためには、食事や電気・水道といったライフラインの確保や、設備のメンテナンスにたけた「設営」と呼ばれるメンバーが欠かせない。そのスペシャリストとして本山教授の調査を支えてきたのが樋口和生氏だ。

「本山さんのように、強風が吹いたら興味本位で外に出ようとする研究者を止めるのが僕らの役割です(笑)。アウトドア環境に慣れた人であっても、やはり南極はかなり厳しい環境です。昭和基地では1週間連続で暴風が吹くこともあるので、隊長に外出禁止令を出してもらうこともあります。約30人の調査隊の安全を守ることで、研究の仕事を縁の下で支えることにやりがいを感じています」(樋口氏)

-

元々、北海道で山岳ガイドをしていた樋口氏は、2008年に初めて南極観測隊に志願。2012年以降、設営の専門家として国立極地研究所に従事している

南極氷床の内陸は気温が低いだけではなく、酸素も薄い。日本の平地では簡単にできる作業でも、ここでは細心の注意が必要だという。

「普段の2~3割しか力が出ない感覚ですからね。若い隊員が頑張り過ぎて高山病のような症状が出てしまったこともありました。力むとすぐにヘトヘトになってしまうので、いかにリラックスさせるかが大切なのです」(樋口氏)

「現地の設備も慎重に扱わなければなりません。車だって、日本にいるときと同じ感覚でスピードを出すとすぐに壊れてしまいますからね。貴重な物資を輸送する際にも、設営がかじを取って安全を優先しています」(本山教授)

-

南極の越冬期間における唯一の陸上移送手段として重要な装備である雪上車

画像提供:国立極地研究所

氷床コアの掘削をはじめ、内陸のドームふじ地域だからこそ可能となる研究テーマは多い。現在は夏期に集中して調査が進められているものの、今後は通年観測ができる基地を造ることが望まれている。

そして、調査範囲を広げるためには、その基地はフレキシブルに移動できる構造が理想だ。

その礎になりそうなプロジェクトが、現地ではすでに動き始めている。JAXA(宇宙航空研究開発機構)、国立極地研究所、ミサワホーム、ミサワホーム総合研究所が、かねてより共同研究を進めていた「南極移動基地ユニット」の実証実験を2月からスタートさせたのだ。

「簡易施工性」「自然エネルギーシステム」「センサー技術を活用したモニタリング」などの特徴を備えた同ユニットは、将来的には宇宙での利用も視野に入れた最新の住宅システム。

実証実験の終了後は、国立極地研究所が同ユニットをドームふじに輸送し、観測隊の居住空間として利用することを計画している。

後編では、今回の実証実験で期待されていることや南極観測の未来に迫る。

<2020年4月30日(木)配信の【後編】に続く>

南極発の技術がさまざまな分野に波及!? 「南極移動基地ユニット」の導入で見えてくる未来

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:浅原 聡 photo:安藤康之