2021.8.4

AI聴診器で突然死を減らせ! 質の高い遠隔医療を推進する次世代医療の形

AMI株式会社 COO・CTO 神尾翼【後編】

心音と心電を同時に記録してAI(人工知能)が心疾患の有無や病名を解析、医師の診断をサポートする革新的な聴診器として注目される「超聴診器」。前編ではその機能やメリットを紹介した。後編では、開発の背景やビジョンについて、引き続きAMI株式会社の神尾翼氏に話を聞いた。

開発のきっかけは「突然死を減らしたい」

AMI株式会社が設立されたのは2015年。当時、循環器内科の臨床医であった現代表取締役CEO(最高経営責任者)の小川晋平氏たった1人から始まったベンチャー企業だ。AMIでCOO(最高執行責任者)とCTO(最高技術責任者)を兼任する神尾翼氏は、超聴診器を開発したそもそものきっかけは小川氏が、急性期病院(急性疾患または重症患者の治療を24時間体制で対応する病院のこと。医療業界で使われる言葉)に勤務していたことだと話す。

「心停止の状態で緊急搬送されてくる患者さんを診察する機会も多かったそうです。そこで小川が感じたのが、『こうなる前に、もっと早い段階で適切な医療を提供することはできないか』ということ。そこから超聴診器の発想に至り、AMIが立ち上げられました」(神尾氏)

※【前編】の記事「体内の音をAIが聞く? オンライン診療の精度を飛躍させる「超聴診器」の医療革新」

-

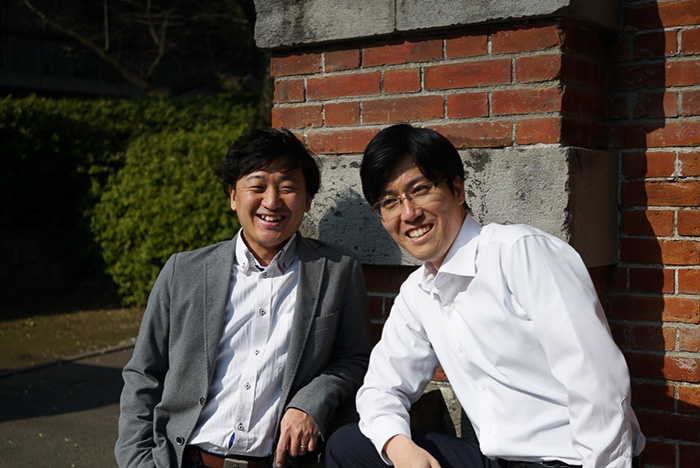

オンラインでインタビューに答えてくれた神尾氏。元々東京に住んでいたが、入社に伴い鹿児島へ。家族には反対されたが、超聴診器の可能性を説き、説得したとか

その際、キーポイントとなったのが「大動脈弁狭窄症(だいどうみゃくべんきょうさくしょう)」という病気だ。

心臓と大動脈を隔てる弁が開きにくくなり、血液の流れる道が狭くなってしまう症状で、全身の血流を妨げる。胸が痛い、失神やふらつき、足のむくみなどの自覚症状が表れてしまうと、平均して3年で死に至る恐ろしい病だ。国内の推定患者数は現在100万人にも上り、心不全や突然死の原因にもなると言われている。大動脈弁狭窄症の治療には開胸を伴う大がかりでリスクの高い手術が必須だったが、2013年に体に負担の少ないカテーテル治療(細い管を冠動脈に挿入し、内側から治療を施す)が保険適用され、手術死亡率は低下している。

それでも危険な病気であることは変わりなく、早期発見のためには、自覚症状が表れる前に診断することが不可欠となる。しかし、症状がないのに詳しい検査をするというのも難しいのが実情だ。そこで、心音と心電から病気の兆候をつかむことができないかと小川氏は考えたという。

「とりあえず聴診器に電極を付ければできるのではと考え、病院の当直室ではんだごてを使い、100円ショップにあるものを改造して試作したそうです。今から考えると、すごいことですよね」

その後、熊本大学大学院 先端科学研究部 准教授で、AMIの現メンバーでもある山川俊貴氏に相談を持ちかけたことで本格的に開発がスタートした。NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の研究開発型スタートアップ支援事業などの支援を受けながら、約4年の研究開発期間を経て、ようやく現在の形までたどり着いた。

-

代表取締役CEOの小川晋平氏(右)とシニアリサーチャーを務める山川俊貴氏。山川氏は2017年9月にAMIに参画。超聴診器におけるバイタル・センシング、心音と心電の解析技術などを担当する

-

小川氏が作った超聴診器の初期プロトタイプ

ものづくりにコトの視点を取り入れた超聴診器

超聴診器のような同様のAI聴診器の開発は世界各国で進められている。その市場規模は全世界で100億ドルを超えるとも言われており、特に遠隔医療が進む中国や米国がそれをけん引している。一方、オンライン診療の拡大もこれからという日本では、AI聴診器の開発はまだまだというのが現状だ。

そんな中、元々大手企業のエンジニアから、製造業向けコンサルティングへとキャリアアップしていた神尾氏は、2019年からAMIに入社する。業界としては畑違いだが、なぜこの道に進んだのだろうか。

「成長分野で経験を積みたかったからです。上場企業を“成人”と捉えた場合、当時のAMIはまだ“赤ちゃん”くらいでした。転職先としていろいろなベンチャー企業を検討しましたが、その中でも会社としてのフェーズは一番若かったはず。端的にそういう会社の方が、得られる経験の幅や深さが大きいと考えました」

上場目前の会社では、これまでに積んできた経験やスキルを生かすことはできても、新しい分野に携わることは難しい。AMIであれば、事業の立ち上げから関わることができ、会社としてどう成果を上げるか、というところにも深く入っていける。

しかし、成長産業ということであれば他の分野もあるはず。決め手となったもう一つの理由が、学生時代から考えていた「日本のものづくりを良くしたい」という思いに合致したからだった。

「日本企業は新しいものを生み出せなくなってきていると感じます。新しい機能や優れた性能を生み出すことはできても、本質的な機能は変わらない。モノばかりに目がいってしまっていて、コトの価値や体験を提供することができていません。そうこうしているうちに、インターネットやサービスといった分野で成長した国に大きく差をつけられてしまっているのが現状です」

-

これまで多くの試作機が作られてきたが、特にこだわったのが肌に触れる部分。「形状やセンサーの種類で得られるデータの質が大きく変わります。幾度となくトライ&エラーを繰り返し、ようやく今の形になりました」と神尾氏

そんな神尾氏だからこそ、AMIが目指す世界は魅力的に見えた。

「何より、AI医療機器って面白いんです。超聴診器という医療機器を通じて、遠隔医療などの新しいサービスや価値を世の中に提供していく。今後こういうものが必要とされる世の中になっていくと考えると、すごく可能性にあふれていると思いませんか?」

医療従事者が使いたくなる本物の医療機器を目指す

単に超聴診器を開発することだけではなく、人々の暮らしに新しい価値を提供する。神尾氏のその理念は、少しずつ形になりつつある。

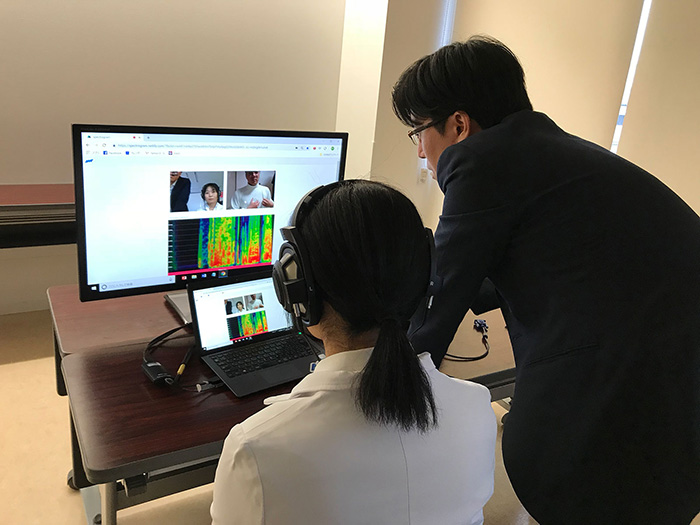

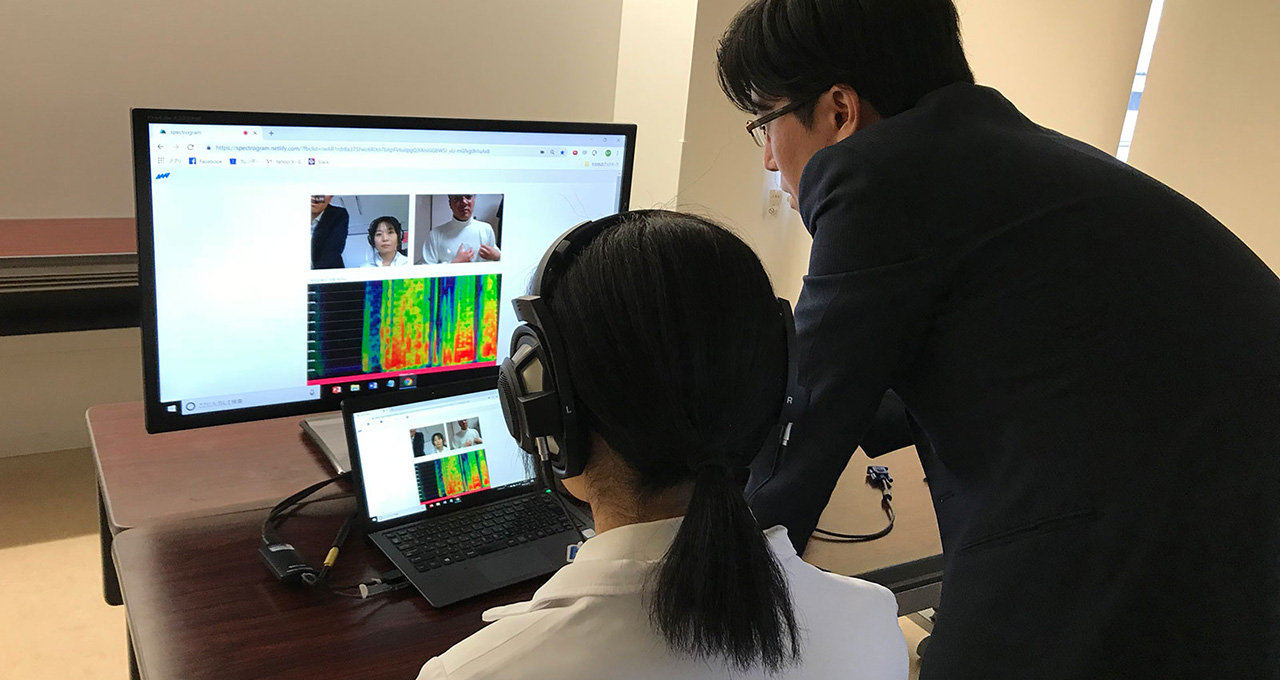

「ハードはほぼ完成してAIを開発中ということは前編でお話しした通りですが、現状、AIがなくても心音と心電を測定し、データを遠隔地に送信するということは可能です。AMIは遠隔医療に関する事業も進めていて、心音の可視化と伝送技術を用いた実証事業として、熊本県水俣市で『クラウド健進®』を提供してきました」

クラウド健進®とは、2018年からスタートした遠隔システムによる予備健診等実施実証事業。AMIが開発した遠隔聴診対応のビデオチャットシステムと自己採血を組み合わせることで、特定健診(メタボ健診)と同項目の検査を可能にした。

-

クラウド健進®は、自宅や職場で生活習慣病などのセルフチェックを行える。チャット形式で問診に答えるほか、指先から微量の血液を採取するキットで採血したり、メジャーで胸囲や腹囲を測ったり、通常であれば病院で受ける項目を全て自分で行う

「特定健診では聴診が必須項目になっています。そのため、従来は遠隔で行うことができませんでしたが、心音の可視化と伝送技術を用いることで実現できるようになりました」

こうした取り組みや研究などのフィードバックを基に、改善策を検討・立案するのも神尾氏の役目となる。目下、AI非搭載ではあるものの、心音・心電記録の機能を持つ超聴診器の発売を目指し、日々奮闘している。

「AIを搭載した超聴診器をリリースすることがその先の目標です。それまでに、医療や臨床の現場にどのような価値を提供できるかを突き詰めていきたいと思っています」

-

AI非搭載型の超聴診器は、各機関の承認を得た上でリリースする予定だ

心音・心電を扱うAI医療機器は、これまでにない領域へのチャレンジである。法律にのっとった承認申請など作業は山積みだというが、神尾氏は「焦らず、丁寧にエビデンスを積み上げていくことが重要」だと襟を正す。

重病の早期発見につながる超聴診器を作る——。道のりは長く険しいが、歩むべき道筋ははっきりと見えている。次世代医療の未来を示すその足音は、すぐ近くまで迫っている。

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:石井良 写真協力:AMI株式会社