2021.8.3

体内の音をAIが聞く? オンライン診療の精度を飛躍させる「超聴診器」の医療革新

AMI株式会社 COO・CTO 神尾翼【前編】

心音や呼吸音など、体内の音を聞くためにはなくてはならない聴診器。それを大きく進化させた「超聴診器」が、鹿児島に本社を置くベンチャー企業で開発されている。センサーで心音・心電を読み取り、AI(人工知能)が心疾患の有無や病名を推測でき、医師の診断のサポートをするというもの。開発を進めるAMI株式会社 COO(最高執行責任者)・CTO(最高技術責任者)の神尾翼氏に、超聴診器の革新性について話を聞いた。

医師の耳に依存していた聴診を変える

体内のさまざまな音を聞くことで病気を診断する聴診。最も身近な診察方法の一つであり、時には重大疾患の早期発見につながるほど重要度は高い。

そんな聴診に欠かせない聴診器は、およそ200年前にフランス人医師によって発明されて以降、根本的な機能は進化していない。現在医療現場で使われている最新のデジタル聴診器であっても、耳で直接音を聞き、医師の経験を基に判断を下すという形は変わっていないのである。そこに革新を起こそうというのが、AMI株式会社(以下、AMI)が開発した「超聴診器」だ。

-

開発中の超聴診器。従来の聴診器とは全く異なる外見で、青、黒、赤の部分に電極があり、胸に当てることで心音や心電などを計測する

「医療では、定量的な指標に基づく判断が重要です。例えば、X線やCT、エコーなどの検査は、画像化や数値化された定量的な診断方法として確立されていますが、診断する人によって判断にズレが生じることもある聴診は、定性的な領域であると言えます。そこにAIというテクノロジーを掛け合わせることで、できるだけ定量的なものに近づけていこう、というのが超聴診器の開発に着手した目的です」

そう語ってくれたのは、同社のCOO・CTOである神尾翼氏。国内大手精密機器メーカーでエンジニアリングを担当してきた経験を生かし、現在は超聴診器の研究開発から事業計画の策定・実行、資金調達までを幅広く担う、プロジェクトの中心人物だ。

-

神尾氏は2019年からAMIに参画。大学では半導体固体材料の電気特性について研究するなど、物理工学を得意とする

超聴診器は、正式名称を「心疾患診断アシスト機能付遠隔医療対応聴診器」という。具体的にはどんな機能を持つのだろうか。

「超聴診器は、心臓の音を捉える心音センサーと、心臓の電気的な活動の様子を記録する心電センサーを搭載しています。使い方は、胸に10秒程度当てるだけ。センサーから得た情報をAIが判断し、心疾患があるかないか、どのような心疾患があるかを解析し、その結果を医師に提供します。また、センサーから取得した心音と心電を伝送する開発中の技術を組み合わせることにより、遠隔医療での活用も可能です」

これまで困難だった心音の可視化に成功

「ドクン、ドクン」と鳴る心臓の音。その正体は、心臓の中にある弁が開閉する音である。「ド」が第1音、「クン」が第2音と2つの音に分かれていて、リズムに乱れが生じたり弁の動きに異常があったりすると、その特徴が心音や心電にも表れる。

超聴診器は、臨床試験によって構築されるデータベースを基に作成したAIに、対象者(患者)のデータを入力することで、病気の有無や種類を解析する仕組みだ。そこでまず課題となったのが、データの質だ。

「精度を高めるためには、ノイズが少なく信号が強い、いわゆる質の高いデータが取れることが大前提です。しかし、生体からは血流や呼吸などさまざまな音が発せられているため、良質なデータを取ることが難しい。センシングの確立にはかなり苦労しました」

高い壁となったのは心音だ。心電は一般的に使われる心電図があるため方法は既に確立されているが、医師が耳で聞き判断してきた心音には、それがなかった。

「特に悩んだのが体に当てる部分の形状で、何度も試行錯誤しました。開発をスタートしたのは4年ほど前ですが、徐々に精度が上がり、現状で超聴診器のハード部分はほぼ完成しています」

-

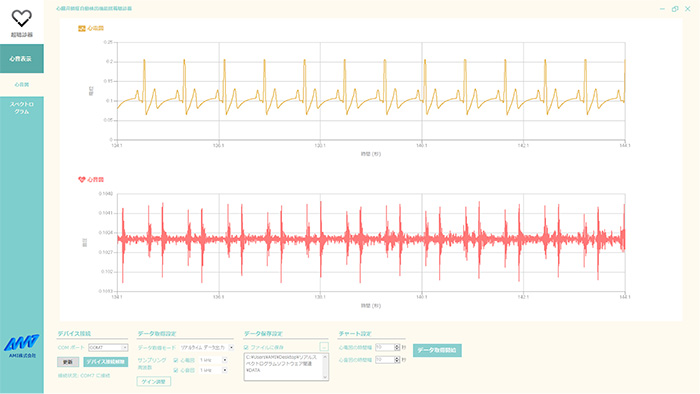

超聴診器から得られる心電(上)、心音(下)のグラフ。この2つを同期させることで詳しい解析を行う

-

医師の判断指標として活用できるスペクトログラム。心音の周波数と音圧、時間などを落とし込むことで、心音を視覚的に確認できるようにした

センシングの精度を高めた先に待っていた課題、それが現在も取り組んでいるAIの開発だ。

「国内で医療機器として販売するためには、PMDA(医薬品医療機器総合機構)から承認を受けなければなりません。そもそもAIを搭載した医療機器自体の前例が少ないものですから、そのハードルは想像以上に高いです」

承認プロセスはジャンルによっても異なるが、超聴診器のケースでは完成した製品の検査・承認を得る以前に、どのような研究開発を行うのか、その内容や方向性についても同機構と協議しながら慎重に進めていく必要がある。

「私たちの事業に協力してくださる病院が無事に見つかり、2020年にようやく臨床研究をスタートさせたところです。精度の高いAIを作るためには数千~数万件という膨大なデータが必要ですので、なかなか骨の折れる作業ですね」

もし医療機器として販売しないのであれば、承認にここまで時間と労力がかかることはないという。しかし、AMIが目指すのは「急激な医療革新の実現」。そのためには中途半端なものを作っても意味がない。高く掲げたその理念は、プロセスを一つ一つ丁寧にクリアしていく原動力となっている。

聴診の革新はオンライン診療普及のカギ

2015年8月、厚生労働省の通達を機に、医療の現場で広がり始めたオンライン診療。さらに新型コロナウイルス感染症の流行を受け、2020年4月にはそれまで原則対面とされていた初診も時限的に解禁され、ますます普及していくことが期待される。

心音・心電をデジタル化し、データを送信することができる超聴診器は、このオンライン診療を普及させるカギといっても過言ではない。

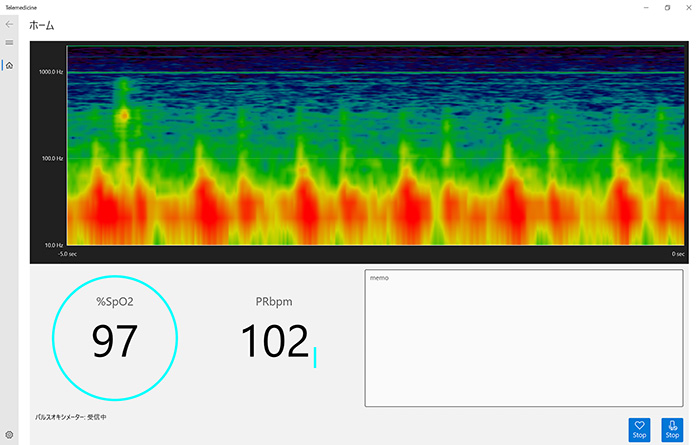

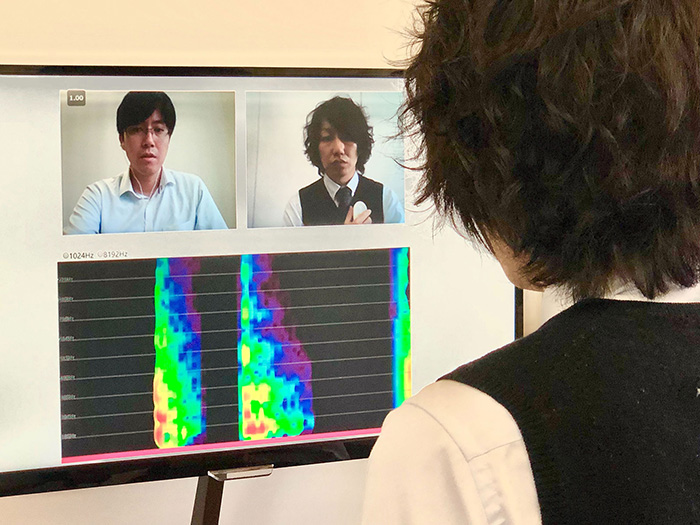

「医師の診察には5つの方法がありますが、そのうち、画面越しで可能なのは問診と視診のみ。もし、そこに聴診が加われば、より高い精度で幅広い診療ができるようになります。医療の質をどのように担保し、向上させるかが長年の課題であるオンライン診療の分野には、今こそハイスペックな聴診器が必要なのです」

-

遠隔聴診のイメージ。患者(写真手前と画面右)が超聴診器を胸に当てると、心音がグラフで表示される

現在は医療現場での導入を目指して開発を進めている。医師不足が叫ばれる昨今、例えば循環器系の専門医がいない地域や、そもそも医師自体がいない離島などに超聴診器を整備すれば、現地の診察力は格段に向上する可能性がある。さらに将来的には、血圧計のように超聴診器を一家に1台普及させることも視野に入れている。

日常的に心音・心電を記録することは、病気の早期発見をはじめ、体調変化に自覚症状がない場合でも受診を促すことにつながる。また、病院での待ち時間解消にもつながるかもしれない。忙しいビジネスパーソンや外出が困難な人、通院頻度の高い高齢者にとってもメリットは多大だ。

後編では、超聴診器の開発秘話、そしてAMIのビジョンについてお届けする。

<2021年8月4日(水)配信の【後編】に続く>

AI聴診器で突然死を減らせ! 質の高い遠隔医療を推進する次世代医療の形

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:石井良 写真協力:AMI株式会社