2024.1.31

ホヤ殻と動物の血液からサステナブルな新触媒が誕生! 新型電池開発の現在地

東北大学材料科学高等研究所(WPI-AIMR)デバイス・システムグループ教授・主任研究者/藪 浩【後編】

二次電池(充電池や蓄電池)の需要が世界的に増える中、電池の触媒として必要な白金(プラチナ)に代表されるレアメタルの不足が懸念されている。この課題を打開するべく、東北大学材料科学高等研究所の藪 浩教授は、産業廃棄物だったホヤ殻を用い、新しい触媒「ナノ血炭」を開発した。後編は、次世代エネルギーデバイス増産を左右する触媒の普及への課題、さらなる電池研究、今後のビジョンを聞いた。

日本の食と風土から生まれたナノ血炭

東北大学材料科学高等研究所の藪教授が開発した触媒「ナノ血炭」は、それまで産業廃棄物として捨てられていたホヤ殻由来のセルロースナノファイバー(CNF)、ヘム鉄を含む動物の血液から作られる。しかし完成まで「研究室でホヤ殻を何度も何度も黙々と燃やす日々でした」と、その苦労を明かす。

「研究を進める中で、白金を代替できる性能に仕上げるには、焼成時の温度や圧力条件の調整が非常に難しく、ホヤ殻の焼成条件を探る作業を繰り返し行いました。また、生物由来の材料は研究中の保存環境にも気を配らなければならず、ホヤ殻にいつの間にかカビが生えてしまい、異物を除去する手間とコストを要したりもしました。これは、しっかり冷蔵庫で保存しておけば防げたのですが(笑)」

※【前編の記事】次世代エネルギーデバイスのレアメタル依存を“海の珍味”活用で脱却?

-

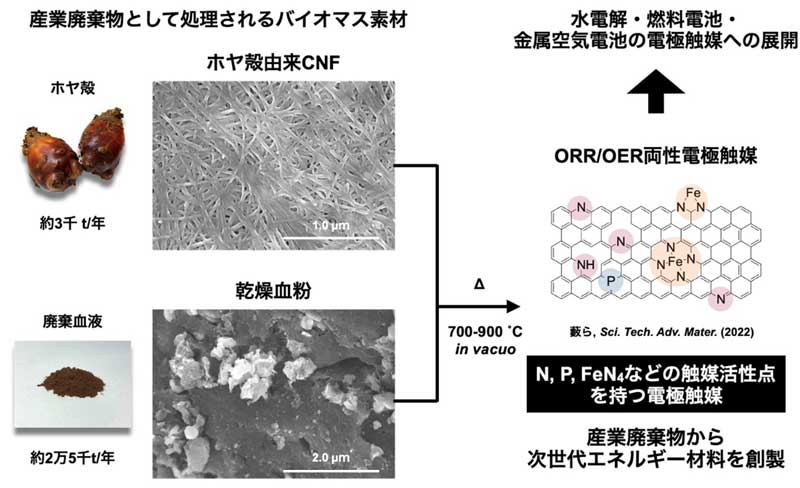

ホヤ殻と廃棄血液からナノ血炭を生成するプロセス。「CNFと乾燥血粉の比率、焼成の温度など、試作を重ねて白金を代替できるレベルの触媒を生み出すことができました」(藪教授)

資料提供:東北大学材料科学高等研究所

研究の結果、ナノ血炭は白金に匹敵する反応を示した。この性能が身近なもの、しかも捨てられていたものから得られることが大きな成果である。

「CNFは木材からも取り出せますが、木材は木を育て、伐採し、資源にするまで数十年を要すところ、ホヤは1~2年で十分成長します。これを用いない手はないでしょう。動物の血液も含め生物由来の廃棄物から全て賄えることから、発表後は特に環境意識が高いヨーロッパの研究者や企業からの反響が大きかったです。そうした流れで英国の公共放送局BBCから取材を申し込まれたりもしました」

それまで漁業従事者が費用を捻出して捨てていたものが、サステナブルな社会の実現に貢献し、利益まで生み出せるようになる。それもホヤが日本で食され、生産量も世界で飛び抜けているという食と風土あってこそだったと、藪教授は思いを示す。

「青森産のリンゴジュースの搾りカスからヴィーガンレザー(動物を用いず、植物や合成素材から人工的に作られた皮革)を企業と共同で開発しています。それは、リンゴが育つ土地だからこそ生まれた課題とも言えますよね。日本には豊かな食文化があります。そして、食は生物と関係が深く、それだけ課題とヒントが見つけやすいとも言えるかもしれません」

-

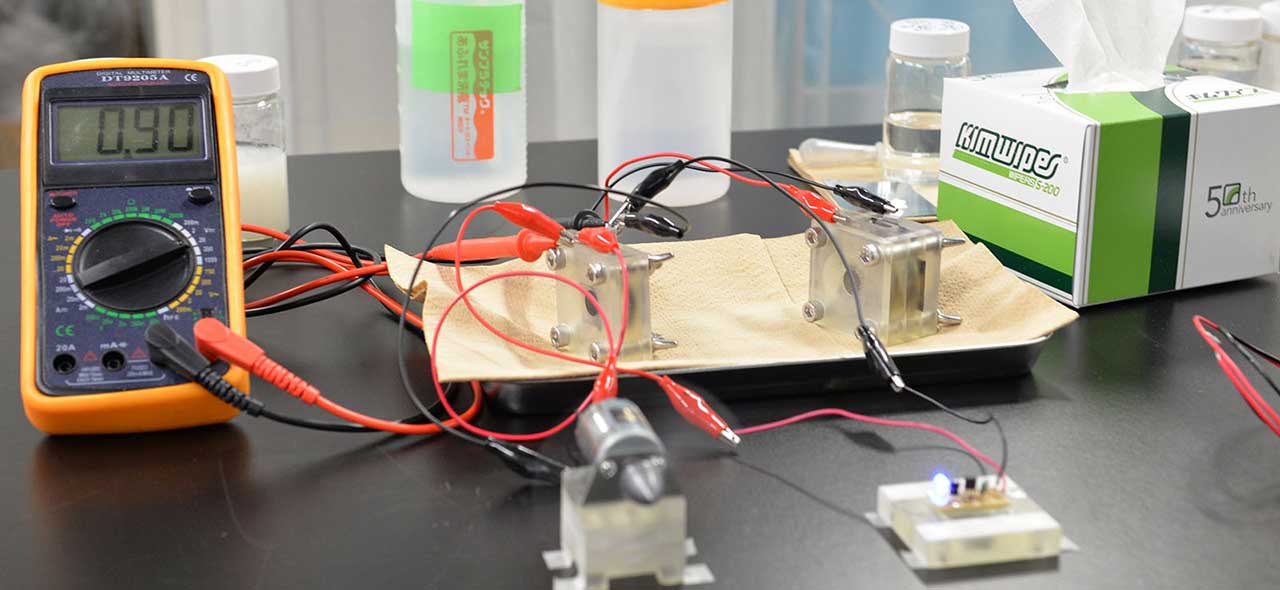

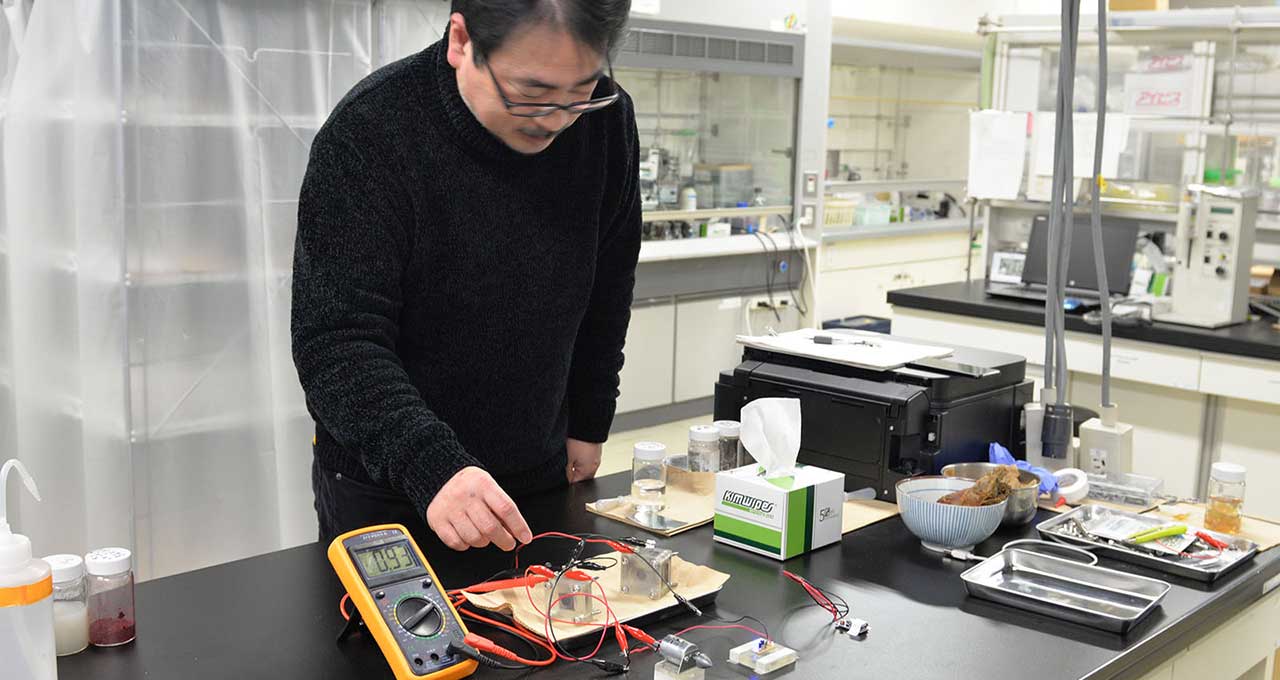

ラボスケールで作り出したナノ血炭を、実際に燃料電池で化学反応を起こし発電量を計測。こうした実験を繰り返し、触媒の実用化へ向けてデータを集めていく

画像提供:東北大学材料科学高等研究所

もう一つの触媒と共に進める、実用化への道のり

白金に代わる触媒として期待されるナノ血炭だが、実用化へ向けた課題について、藪教授はこう話す。

「まず、材料を安定して確保・供給できるかという課題があります。幸いにも、ホヤは東北地方の特産物として養殖産業が根付いています。ナノ血炭のことを知って気仙沼以外の地域からも提供の申し入れがあるなど、安定量の確保が見込めそうです。廃棄血液も同様で、広く畜産業から安定量の確保が可能です。

最も大きな課題は、ナノ血炭を製造する設備面です。ホヤ殻から触媒を作るにも、ラボスケールの量なら可能でも、量産できる技術や設備を持つ企業が存在しないため、私たちがゼロから構築しなければなりません。そこは量産化のノウハウを持つ企業にも協力を得られたらと切に願います」

既存の設備を用いた量産が難しい──。藪教授が取締役を務める、東北大発のベンチャー企業AZUL Energy株式会社で、量産に向けた研究が進められている。同社は藪教授がナノ血炭とはまた違うアプローチで開発したレアメタルフリーの「AZUL触媒」の実用化も進めている。

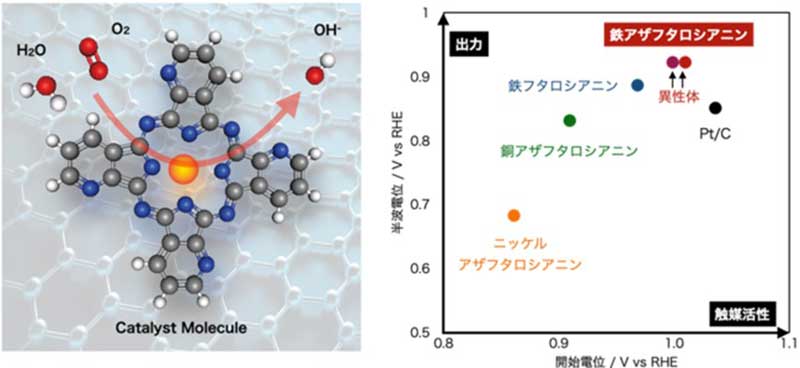

「新幹線の外装にも使われる青色顔料の一種『鉄アザフタロシアニン』は塊(だま)が生じやすく塗りムラの原因になるため、その解消のための研究がきっかけで着想しました。触媒開発とは全く別の研究です。鉄アザフタロシアニンに窒素を加えると、カーボンアロイ触媒に見られる分子構造が生成されました」

この結果、自然界に存在するヘモグロビンやシトクロムに含まれるヘムに類似した構造、つまり血液中に含まれるヘム鉄を模倣した分子構造が生まれ、優れた触媒活性点として機能することが分かった。

-

AZUL触媒の分子構造と化合物フタロシアニン類の出力と触媒活性を示した図。青色顔料に含まれる鉄アザフタロシアニンが非常に触媒に適した活性と出力を示した

資料提供:東北大学材料科学高等研究所

AZUL触媒は、ナノ血炭と同様に実用化へ向けて研究が進行中だ。

「ナノ血炭は順調に進めば5年ほどでの実用化をもくろんでいます。AZUL触媒は実際にエネルギーデバイスに組み込んだ実証実験で安定性を計測している段階です。生産体制を構築した後も、触媒を安定供給し続けるための調整も必要になります。長い道のりですが、世界から期待を寄せられているものですし、応えていきたいですね」

材料研究は課題のクリアだけで終わらない

高容量・高出力の燃料電池・空気電池を生産する上で、白金を代替する触媒を開発してきた藪教授は現在、一般財団法人 電力中央研究所と共同で「コンクリートに貼れる空気電池」の研究を進めている。

「電池を貼ったコンクリートが負極となり、正極の酸素と化学反応を起こし発電する仕組みで、触媒にはナノ血炭、AZUL触媒を用います。空気電池は長期間にわたって発電し続けることが可能ですので、その活用にも期待が高まります」

コンクリートに貼る着想は、ナノ血炭、AZUL触媒と同じく「あらゆる場所、あらゆるものを有効活用できるような未来を描いてみたい」という藪教授の研究におけるテーマに連なるものだ。

「災害時、被災地はあらゆる物資が不足しますが、コンクリートと酸素は存在します。それらを利用した空気電池ができれば、コンクリート壁に貼るだけで素早く電力の復旧ができるようになります」

あらゆる場所、あらゆるものを活用する──。

藪教授は材料研究の面白さを「全く別の研究で分かったことが、他の課題の解決の糸口として結び付くことにあります」と語る。

「ホヤ殻やリンゴジュースの搾りカス以外にも、例えばワカメの可食部ではない根や茎の部分、ビールの醸造で生じる搾りカスなど『何かに使えませんか?』という相談が多方面から寄せられます。これまで使い道がなく捨てられていた資源の活用方法に、単体で頭を悩ますよりも複数の相談や研究が重なることで解決への糸口はより広がります」

-

「出掛け先や食事の際に、何かを見ては『これはあの材料に使えないか?』みたいなことを考えるのが癖になり、家族からは少しあきれられたりもしますね(笑)」(藪教授)

画像提供:東北大学材料科学高等研究所

バイオミメティクスによる材料研究は、あらゆる課題、生物、事象を組み合わせることでヒントが得られ、解決につながる。

しかし、「課題を解決するだけでは面白くない」と、藪教授は力説する。

「課題はクリアすることに目が行きがちですが、その方程式、公式が別の問題にも使えるかもしれません。課題をヒントに、新たな使い道、可能性を見いだす。それを実感できるのがバイオミメティクスだと思います。生物由来の材料はいろんなところで使える、ということをもっと知ってほしいと考えています」

近い将来、枯渇が懸念される天然資源をものづくりに用いる上で、代替材料の研究・開発はSDGsにおける目標12「つくる責任 つかう責任」の観点からも推し進めるべき取り組みである。

次世代エネルギーデバイスをより進化させる技術のヒント、そのかけらは、身近な生物の中にあふれていることを、藪教授のスタンスが大いに物語っている。

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:山川 譲