2018.11.14

難病研究で多大な成果!今こそ知りたいiPS細胞の可能性

京都大学 iPS細胞研究所 増殖分化機構研究部門 幹細胞医学分野 井上治久教授【前編】

山中伸弥氏が、世界で初めて誕生させたiPS細胞。2012年にはノーベル生理学・医学賞を受賞し、一般に知られるようになってから早6年がたった。果たして現在の研究はどこまで進み、われわれが医療の現場で目にする日は訪れるのだろうか。今回、iPS細胞を元に難病根治に向けた研究を行う京都大学iPS細胞研究所(CiRA:サイラ)増殖分化機構研究部門 幹細胞医学分野の井上治久教授に、iPS細胞研究の功績と、難病治療の可能性について聞いた。

iPS細胞に世界の医学者が期待する真の理由

「iPS細胞を駆使することによって、筋萎縮性側索硬化症(ALS)やアルツハイマー病など、さまざまな難病根治への新たな可能性が生まれました。そして現在、多くの研究者によって、着実にその経路を前進しています」

そう話すのは、山中伸弥氏が所長を務める京都大学iPS細胞研究所 増殖分化機構研究部門 幹細胞医学分野の井上治久教授。iPS細胞を使って、いまだ根本的な治療法が確立されていない難病の根治を目指す研究者である。

そもそも「iPS細胞(induced Pluripotent Stem Cell)」とは、2006年、後にノーベル生理学・医学賞を受賞する山中氏が、世界で初めて生み出すことに成功した「人工多能性幹細胞」のこと。人の皮膚や血液の体細胞から、さまざまな組織や臓器の細胞に分化(他の細胞に変化する現象)させる能力と、ほぼ無限に増殖する能力を併せ持つことで注目された。

一般的に細胞や組織の移植で利用できるイメージは持てるものの、これほどまでに重要視されているのはなぜか。井上教授は、再生医療の歴史的背景と共に、その理由を語ってくれた。

-

2004年、ハーバード大学医学部マクリーン病院在籍時、「当時の教授から『自分のアイデアで研究を見つけなさい』と留学の初めに教えていただいたことが、研究者としての大きな転換点でした」と井上教授

「1981年にiPS細胞と似たような分化多能性と無限増殖する能力を持つ『ES細胞(Embryonic Stem Cell)』が樹立されたことにより、再生医療(体外培養した細胞や組織で人体の損傷機能などを補完する医療)の分野は大きく進みました。けれどもこの細胞は他人の細胞であるため、細胞を移植した場合には拒絶反応が生じることや、人の受精卵から作製することなどの課題があったことで使用制限が設けられたのです。

iPS細胞は、皮膚や血液といった体細胞から作製され、かつ誰からでも作ることができるという点が大きく異なります。患者さん本人の体細胞から作ることができるため、再生医療に活用すると拒絶反応を抑えうる利点が考えられました」

さらに井上教授は、病気のメカニズム解明や創薬研究に新たな可能性を生み出したことを重要なメリットとして挙げる。

「例えばアルツハイマー病の場合、脳の病気ですから当然、患者さんの体を使って研究することはできません。今まではマウスなどの動物を検体に、原因やメカニズムを調べていました。しかし、iPS細胞があればヒトの細胞、しかも患者さん由来の細胞を使うことができるため、病気を極めて“忠実に再現しうるモデル”になる可能性があり、精密な実験が行える可能性が出てきたのです」

そうなれば、病気の原因やメカニズムの解明だけでなく、さまざまな薬の効果や毒性についても精緻なデータを取ることができる。「今までやりたくてもできなかったことが、iPS細胞によってできるようになった」と井上教授。これこそが、iPS細胞を世界中の疾患(病気)研究者が重要視した一番の理由であり、ここから疾患の研究が一気に加速されたという。

山中氏の成功は衝撃!iPS細胞研究に出合うまで

井上教授はもともと神経内科医として京都大学医学部附属病院や住友病院に勤務していた。その後、難病の治療法を確立すべく研究者となり、国立精神・神経センター(現・国立精神・神経医療研究センター)などに所属。その過程で、iPS細胞の研究に携わることになる。

「2005年に留学から京大病院に戻って、難病の研究を続けさせていただくにあたって、留学中に考えていた患者さんの細胞を用いた病気のモデルや再生の研究を進めさせていただきたいと思っていました」

留学から戻った直後、井上教授は学生時代の同級生である形成外科医の友人にたまたま出会った時に、『皮膚から幹細胞を作って研究している』と聞き、ALSの患者さんの皮膚からも幹細胞を作れば、考えていた研究を進めることができる可能性を見いだしたと言う。

「当時はもうES細胞がありましたし、再生医療の応用でヒトの細胞を作ることができれば、難病治療の研究が次のステージへ進めるのではないかと考えました。しかし先ほどお話しさせていただきましたように、ES細胞からは、個々の患者さんの病気のモデルを作ることはできません。そこで友人と一緒に ALS患者さんの皮膚の細胞の培養から始めました」

井上教授は、ヒトの皮膚の幹細胞にさまざまな化合物や栄養因子を投与して細胞を育ててみたが、目的であった運動神経細胞は一向に作れなかったという。そんな研究が1年ほど続いたある日、新聞でiPS細胞誕生の一報を目にする。それはまさしく井上教授が求めていた細胞そのものであり、その先に見据えていた難病の研究に立ちはだかる壁を打ち破るものだった。

-

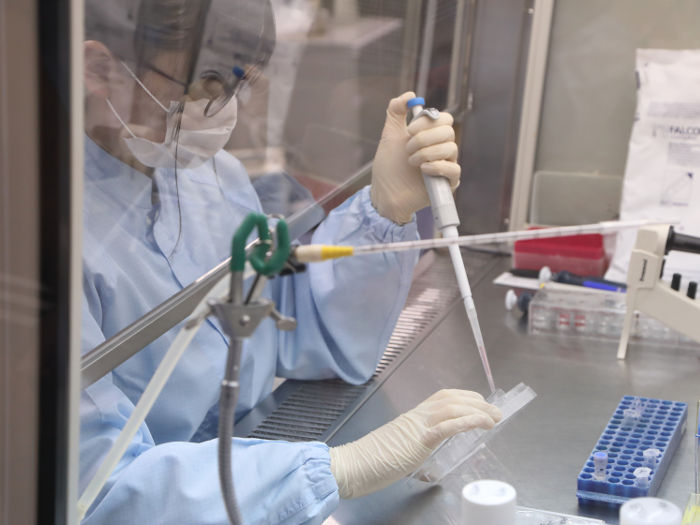

細胞をストックするタンク。中は液体窒素によって、マイナス150℃以下で凍結されている

「その作り方は私たちの場合と少し違い、体細胞に特定の4つの遺伝子を導入するものでした。最初はマウスによるものだったので、ヒトではもっと時間がかかると思っていましたが、その翌年には山中先生がヒトでもiPS細胞の作製を発表されたので、驚きました」

そこで井上教授はこの細胞に懸けてみることを決断する。山中伸弥氏に思いを伝えると快く受け入れてもらい、iPS細胞研究を本格的にスタートすることになった。

iPS細胞研究でアルツハイマー病の新事実を見いだす

井上教授がまず取りかかったのは、ALSとともに、アルツハイマー病患者由来のiPS細胞から患部細胞、つまり疾患部分を再現する細胞を作製することだった。しかし、まだ誰もやったことのない研究であったため、再び手探り状態の日々が続いたという。

「多くの患者さんや仲間の先生方の協力があったからこそ」と振り返る、アツルハイマー病のメカニズムの研究。複数のアルツハイマー病患者から提供された細胞を、それぞれ大脳の神経細胞へ分化し、それらの細胞を観察していくと、アルツハイマー病に関する新事実を見いだすことができたという。

-

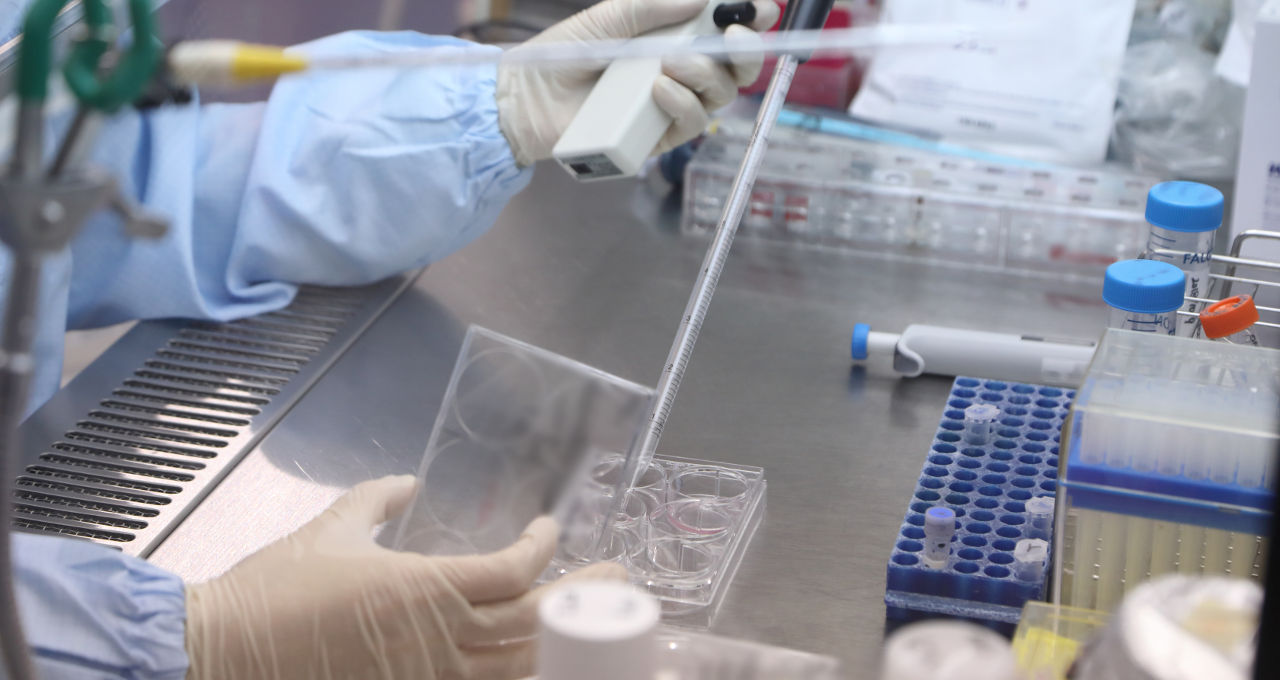

シャーレの中に培養液を加え、iPS細胞を患部の細胞へと分化させる環境を作っている

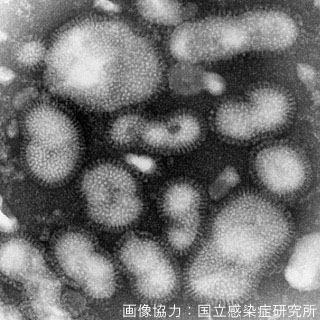

「以前から脳の神経細胞にアミロイドβ(ベータ)という物質が蓄積することが、アルツハイマー病の特徴として知られていたのですが、その詳細は分かっていませんでした。ところが患者さんのiPS細胞から作った大脳神経細胞でアミロイドβがたまる場所を調べてみると、患者さんによって神経細胞の内側と外側、そのどちらかに存在しやすいかということが分かったのです。

アミロイドβが細胞の内側にたまるタイプのアルツハイマー病の神経細胞では、細胞死の原因とされる細胞内ストレスを除去し、神経細胞が死ぬこと抑制する物質を見いだすことできましたが、アミロイドβが外側にたまるタイプのアルツハイマー病の神経細胞は、その後の研究に引き継いでいくことになりました」

-

井上教授によれば、アルツハイマー病は、いまでも病気のメカニズムについては多くの議論がなされているという

「つまり、『アルツハイマー病』という病名によって一つにくくられていますが、個々の患者さんごとに病態が違い、細かく層別化できる可能性が見えました。そのことは、同じ病名でも人によって効く薬が違い、個別の治療戦略が必要らしいということが分かったのです。iPS細胞を利用することによって、これまで不明瞭だったことが明らかになるという事実を目の当たりにした瞬間でした」

同時に、「まだまだ多くのことを調べないと、病気は分からないと思いました」とも言う。難病治療に新たな可能性を開くiPS細胞による研究はまさに現在進行形だ。後編では、井上教授が進めるALSやアルツハイマー病に関する研究の最前線と、今後、見据えているiPS細胞研究の未来について聞いていく。

<2018年11月15日(木)配信の【後編】に続く>

実用化するのは何年後?加速するiPS細胞研究の今

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:伊佐治龍 photo:中島克樹