2017.8.17

日本における宇宙開発のパイオニア・糸川英夫【前編】

ペンシルロケットの水平発射実験に成功

1955(昭和30)年の東京で、現在のカラオケマイクほどの小型ロケットが水平に発射された。この「ペンシル」と名付けられたロケットの実験を推し進めた工学者の糸川英夫は、後に日本の“宇宙開発の父”と呼ばれる。「逆境の時こそ人は成長する」と言い続け、敗戦から未来に向かう日本の人々に計り知れない希望を与えた天才の軌跡をたどってみよう。

パイロットや発明家を夢見た少年時代

今でこそ宇宙開発先進国の一つとして数えられる日本だが、ロケットをゼロから開発せねばならなかった第二次世界大戦後の当時は、開発コストや燃料が限られ、技術者からの協力も得にくい状況だった。

しかし、アメリカや旧ソ連を追い抜くために、工学者・糸川英夫は諦めなかった──。

将来の旅客機開発を見据えたロケット推進の研究を目指して同志を集め、ついに23cmのペンシルロケットを開発。そして1955(昭和30)年4月12日、初の水平発射実験が東京・国分寺で行われた。

この実験は、日本の宇宙開発史における記念碑的な第一歩となり、この年の文部省の十大ニュースに選ばれたほど。

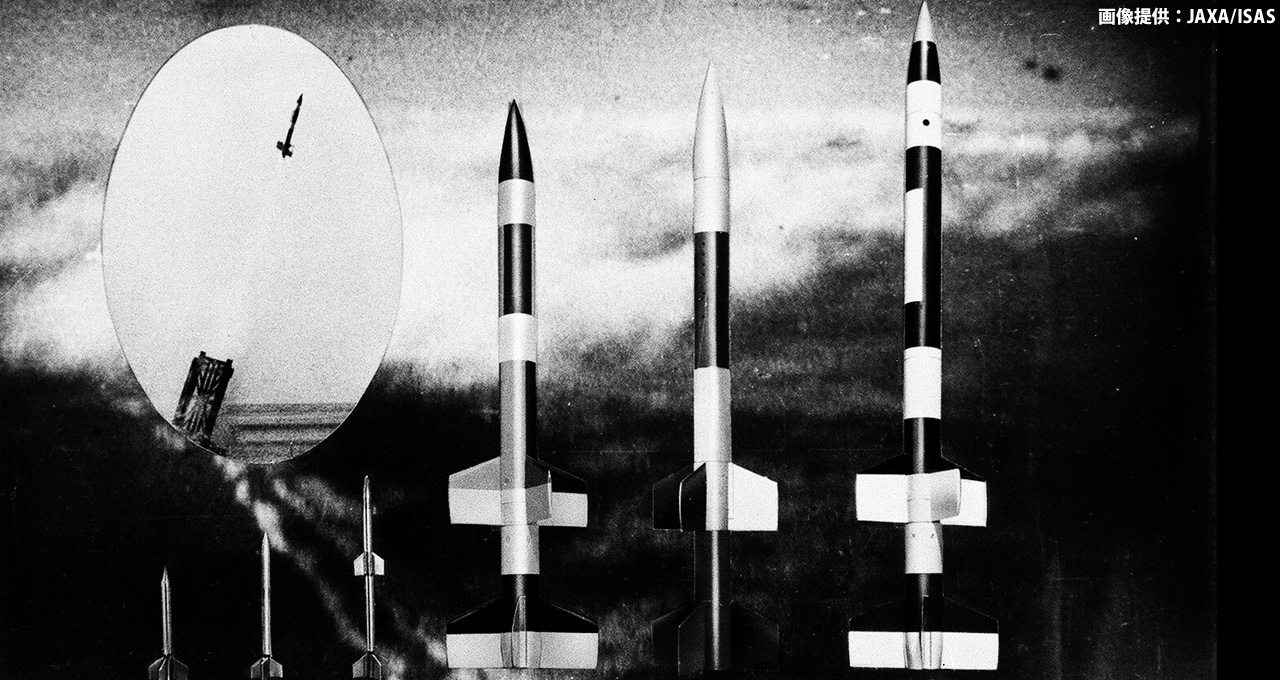

-

1955(昭和30)年に水平発射実験された3種のペンシルロケット。右から長さ23cmの標準型ペンシル、30cmのペンシル300、二段式ペンシル

画像提供:JAXA

ただし、糸川英夫は幼いころから“宇宙”を目指していたわけではない。40歳を過ぎてロケット開発に携わるようになるまでは、紆余曲折のキャリアを積んできた。その長い道のりを振り返ってみよう。

糸川英夫は1912(明治45)年7月20日、現在の東京・西麻布で生まれた。

もともと好奇心の塊のような少年だったが、4歳のときに一つの契機が訪れる。アメリカのアート・スミスというパイロットが、東京の青山練兵場(現在の代々木公園)で飛行機に乗って、宙返りなどの曲芸操縦をやってみせたのだ。

「絶対にパイロットになる。なって自由に空を飛びたい」

英夫少年は、この日の感動を生涯忘れることはなかった。

-

ペンシルロケットを手にする糸川英夫

画像提供:JAXA

5歳のときは、ガス灯に代わって糸川家に登場した電球に驚き、多くの少年と同じく「将来はエジソンのような発明家になりたい」と思ったのだそうだ。

また、小学校のときには凸レンズや磁石の不思議のとりこになった。さらには、当時爆発的な人気を誇ったベーゴマを、兄と一緒に工夫しながら制作したという。とにかく、好きになったら何にでものめり込んでいく少年だった。

このころ、国際化の時代を予見していた父親は、英夫を近所のキリスト教の日曜学校に通わせ、さらにはオルガンも習わせていた。やがて音楽は、糸川の人生に密接に関わることになっていく。

そして、中学3年のとき、彼の一生を決めるような出来事が起きる。

1927(昭和2)年、アメリカの飛行家であるチャールズ・リンドバーグ(1902-1974)が、ニューヨークからパリまで、単葉機(たんようき/揚力を得るための主翼が1枚だけの飛行機)での大西洋無着陸横断に成功したのだ。『翼よ!あれが巴里の灯だ』という邦題で映画化もされた伝説的な出来事である。

これを契機に、リンドバーグは世界中の人々から英雄として賞賛されたが、なんと英夫少年の感想は「ちくしょう!」だったとか。

「なぜ、日本人がやれなかったのか」と悔しがったといい、そしてさらには「まだ太平洋が残っている。リンドバーグが“太平洋はお前が飛べ”と言っている気がした」と後に彼は語っている。

失意も明日へのモチベーションに転換してしまう、糸川英夫の生涯の特徴が既に表れているようだ。

-

33時間30分もの孤独な飛行で大西洋横断に成功したチャールズ・リンドバーグ

(C)picture alliance/アフロ

旧帝大に進むも大戦に振り回されることに

その後、当然のように東京帝国大学(現在の東京大学)の工学部航空学科に入学。プロの飛行機屋になるため、数学、力学、物理学といった工学系の勉強に励んだという。大学卒業後は、当時の日本屈指の航空機メーカーである中島飛行機に入社。

日本が戦争へと突き進んでいた時代だ。1937(昭和12)年、盧溝橋事件を皮切りに日中戦争が開始されると、糸川のような優秀な若者は、戦争で使われる戦闘機の設計を託されるのは必然だった。

そして、単座の軽戦闘機としては世界最高傑作と称された「九七式」を完成させたことで、糸川英夫の名は“天才的設計屋”として一躍認められるようになった。

次いで1941(昭和16)年に「隼(はやぶさ)」、その翌年には「鍾馗(しょうき)」などを完成させる。しかし、技術的には非常に優れたこれらの戦闘機も、やがて特攻隊員を乗せて散っていく運命となった。

戦後、日本はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)によって、飛行機の研究を禁止されることになる。国の方針によって東京帝国大学で研究を始めていた糸川は大好きだった飛行機を取り上げられ、生きる価値を見失い、一時は自殺まで考えたという。

しかし、糸川には幼いころから身近な存在だった音楽があった。音響学に興味を持ち、バイオリンの音の研究に熱中することで精神の危機を乗り越えていくのである。

また、戦時中の無理がたたって病気がちになっていた糸川は、医師との会話がきっかけとなって、脳波の診断器の開発を頼まれることに。やがて、脳波とチェロやバイオリンに共通している「振動」の関係を見いだし、ペンレコーダー式の脳波測定器を日本で初めて作り出すことに成功した。このころ、東京帝国大学は東京大学に名称が変わり、英夫は音響工学の教授になっていた。

そしてさらに、英夫は麻酔による眠りの深さを数値で表す麻酔深度計の開発にも取り組むことになる。その業績が認められ、1953(昭和28)年、招かれる形で渡米し、シカゴ大学で講義をすることになった。

そこには、糸川の人生を揺るがす重大な出会いが待っていた。

「20分で太平洋を横断する!」

ある日、シカゴ大学の図書館で資料を探している糸川の目に、「スペース・メディスン(宇宙医学)」という本の文字が目に飛び込んでくる。そこには、人間が宇宙に行った場合の人体に与える影響が書かれていた。

「どうやらアメリカはロケットを作って宇宙へ打ち上げるだけでなく、人間をも宇宙に送るつもりらしい……」

衝撃を受けた糸川は、それ以来、頭からロケットのことが離れなくなった。飛行機設計者だったころの熱意がよみがえり、「ロケットをこの手で作ろう」と決心する。

そして、予定を繰り上げて翌年5月に帰国すると、「人を生かす医学をやめて、人を殺すロケットをやるのか」という批判も一部で浴びながら、とんでもない構想をぶち上げる。

「今更、ジェットエンジンを積んだ航空機を作ってももう遅い。超音速、超高速で飛べる飛翔体を作り、太平洋を20分で横断しよう」

1954(昭和29)年、英夫はこの「ロケット旅客機」構想で関係者を説得して、瞬く間に東京大学の生産技術研究所にAVSA(航空及び超高速空気力学)研究班を組織してしまう。航空工学、ジェット研究者、電子工学、土木工学など多くの分野の研究者に声を掛けたという。

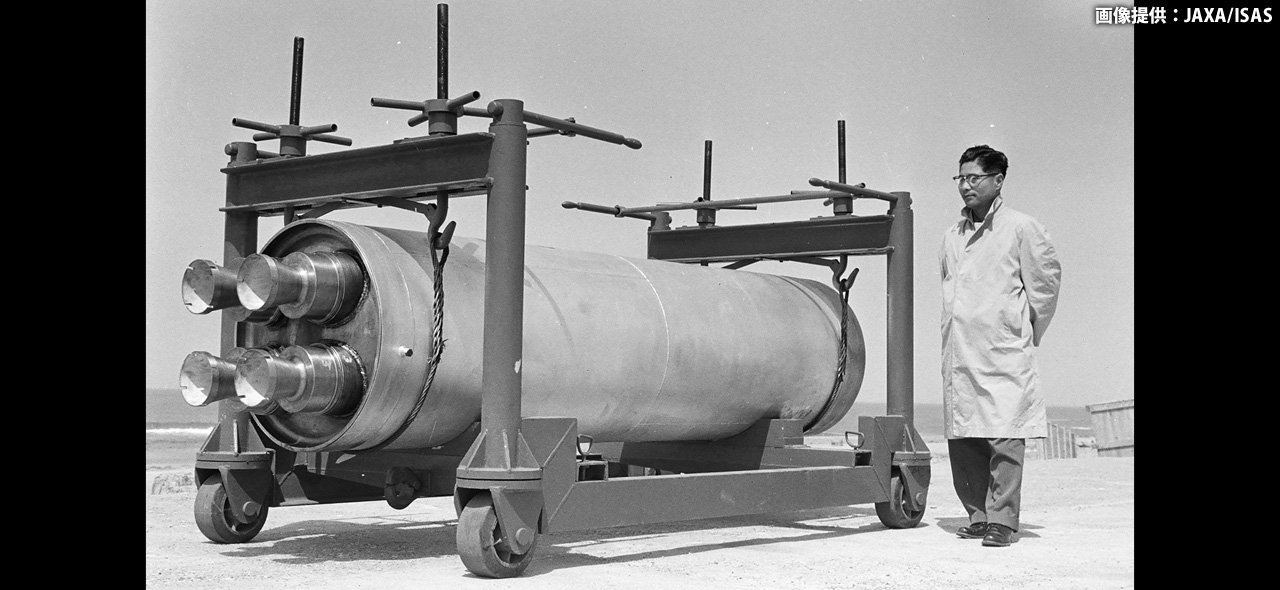

-

ペンシルロケットの実験準備に取り掛かる糸川英夫

画像提供:JAXA

時代をはるかに超えた糸川の構想は、アメリカの後追いを余儀なくされていた若手の研究者の心を捉えた。彼の熱意に動かされ、関係省庁が予算をつけ、協力する企業が現れる。

そのわずか1年後、いよいよ、エネルギー効率を極限まで高めたペンシルロケットの水平発射実験に踏み切ることになるのだった。

<2017年8月18日(金)配信の後編に続く>

水平発射から本格的な飛翔実験へ!

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:浅原聡