2019.11.8

EV向け走行中ワイヤレス給電、第3世代の発表で実用化へさらに前進!

受電から駆動までの全てがタイヤの中に! 産学連携で目指す充電作業からの解放

環境省によると、日本における二酸化炭素排出量のうち自動車が占める割合は15.4%(2017年度)。環境負荷軽減を考えた場合、世界的に見てもガソリン車からEV(Electric Vehicle/電気自動車)へ移行するというのがメインストリームだ。そうした中、EVの弱点である航続距離を物理的に伸ばすのではなく、走行中に給電することで伸ばすという研究が東京大学をはじめとした産学連携グループで進行中。2年半前からの改良点と合わせ、現在の立ち位置や今後の展望を紹介する。

実用化が進むワイヤレス給電

近年、スマートフォンの充電方式として広がりを見せつつある非接触給電──。いわゆるワイヤレス給電と呼ばれるもので、最新のiPhoneやGalaxy、Xperiaなどに搭載されている注目の技術だ。

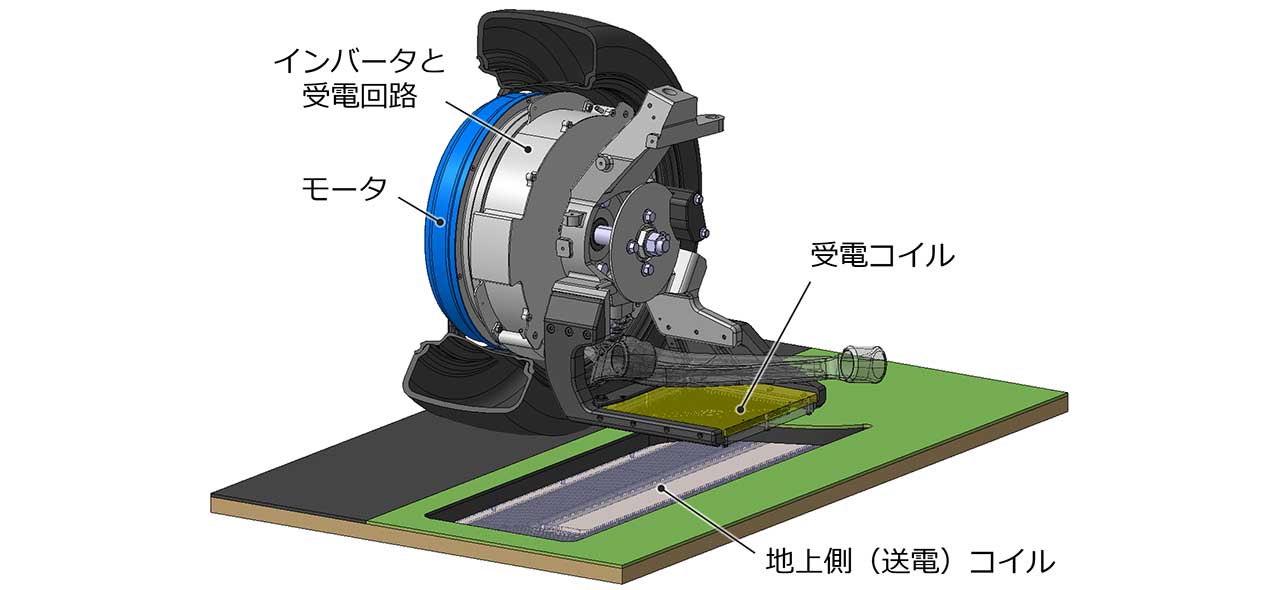

仕組みは意外と簡単で、充電パッドに内蔵された送電用コイルが発する磁界をスマートフォン内蔵の受電用コイルがキャッチ。その際に誘導電流が発生し、そのエネルギーをスマートフォンのバッテリーに蓄えるというものだ。これは「電磁誘導の原理」という仕組みを用いたもので、コイル同士が近距離にある非接触給電に適した方法といわれることが多い。

その一方、磁界共振結合方式と呼ばれる、コイル同士がある程度離れていてもOKなワイヤレス給電技術を用いた研究も進められている。

その一つが、EVへの給電だ。

現在、EVへの給電方法といえば、自宅や街中の充電スタンドを使用し、有線接続する方法が一般的。EV=航続距離が短いというスタンダードは変わりつつあるが、それでも日常での給電は必須。バッテリーの搭載量を増やせば一回の航続距離を伸ばせるが、車体が重くなる、販売価格が高くなるなど、デメリットの方が大きいと言われている。

-

これまで常識だったケーブルを使っての充電。雨の日や急いでいるときなど、このひと手間が面倒に感じる人も多いのではないだろうか

(C)MediaFOTO / PIXTA(ピクスタ)

日常の煩わしさを解消し、いかにスマートに給電できるかという部分で、ワイヤレス給電技術が注目されているという訳だ。

停車した車に対してワイヤレス給電を行うシステムは、すでに自動車大手のBMWが2018年に実用化し、ドイツ国内での販売実績を持つ。自宅の車庫や商業施設の駐車場などに専用の送電パッドを設置すれば、受電用コイル搭載済みの車を駐車するだけで給電できる。

また、日本国内では、走行中のEVに給電するという研究も行われている。進めているのは、東京大学大学院をはじめ、株式会社ブリヂストンや日本精工株式会社、ローム株式会社、東洋電機製造株式会社などの産学連携グループだ。

同研究グループの研究内容は、すでにEMIRAでも紹介済み。

※道路から走行中の自動車へのワイヤレス給電に関する前回の記事はこちら

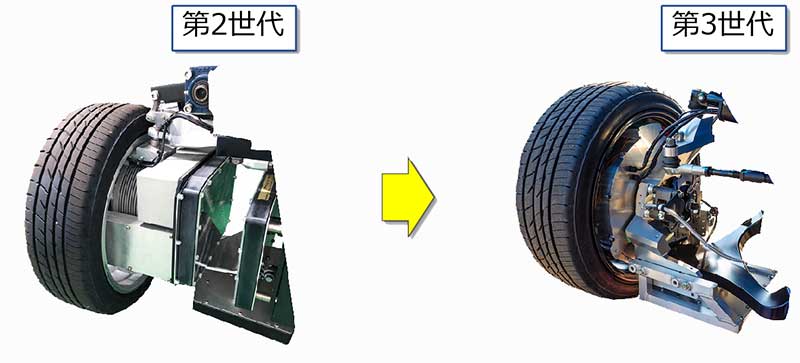

そして、ことし10月に同研究グループは、第3世代の走行中ワイヤレス給電インホイールモータの開発成功を発表した。

充電作業から完全に解放される日も近い?

前回からの大きな変更点は3つ。

まず、EVの駆動装置であるモータ・インバータと、走行中ワイヤレス給電に必要な受電回路の全てをホイール内に収納するインホイールモータ(IWM)ユニットを開発した点だ。

前回のIWMユニットはホイールから飛び出ていたため、搭載性に課題があった。そこで、モータの設計を最適化し、超小型のSiC(炭化ケイ素)パワーモジュールを用いることで小型化に成功。車両への搭載性を大幅に改善した。

-

見た目にもスッキリしたのが分かる第3世代のIWMユニット。性能も上がり、実用化にまた一歩前進した

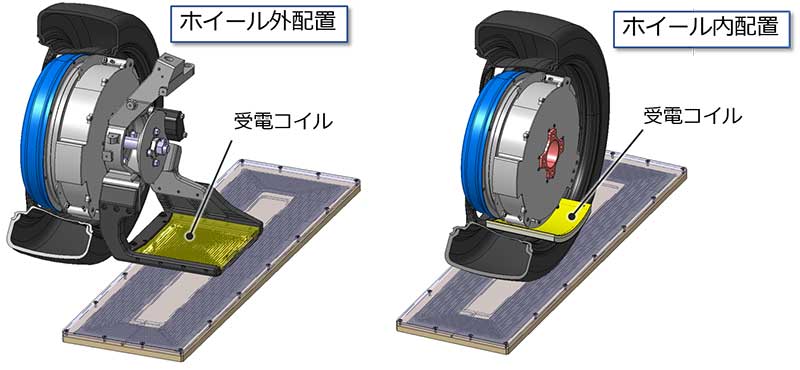

また、現在はホイールの外に設置されている受電コイルを、ホイール内部に配置する研究開発も進めているという。

これが実現すれば、送電コイルと受電コイルの間に異物が入る可能性は極めて低くなり、実用化に向けて大きな弾みとなる。

-

2つのコイル間に金属異物が入ると加熱されてしまう(IH調理器具と同じ原理)ため、受電コイルをホイール内部に配置する意義は大きい

次に、走行中の給電性能がパワーアップした点だ。

前回は、軽自動車クラスのEVをターゲットとした12kW(1輪あたり)だったが、第3世代では乗用車クラスのEVを想定した25kWを実現。これにより、将来的には自宅や外出先での充電が一切不要になる可能性もある。

その実現に向けてポイントとなるのが、信号機での一時停止とスマートシティ化。

まず、同研究グループが神奈川県内の市街地一般道路で行ったのは、信号機手前で車が滞在する時間的割合を定量化すること。そのデータを使ってシミュレーションした結果、仮に全ての信号機の停止線から手前30mの区間に送電用コイルを埋め込んだ場合、信号待ちをする間に断続的に給電が行われるため、車載バッテリーの充電量の変化は走行前後でほぼゼロになることが判明。

限られた範囲のみ送電用コイルを埋め込めばよい点が明確になったため、スマートシティ化も前進すると考えている。

もう一つ大事なのが、同研究グループが進めるこのプロジェクトに関わる基本特許をオープン化するという点だ。

もちろんプロジェクトの運営委員会からの承認が必要だが、権利化された技術を無償で使用できる仕組みを作ることで、さらなる研究開発を促進する狙いがあるという。

今後は、現在の参画メンバーにとどまらず、新たな企業や組織が持つ知見を取り入れながら次世代機の試作を目指すという同研究グループ。

2025年に実証実験フェーズへの移行を目指しており、今後の展開から目が離せない。

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:佐藤和紀