2024.11.6

千葉大・大阪大・京大が、“光で物質を冷やす”半導体光学冷却の実証に成功

人工衛星の熱管理などへの「光学冷却」、将来的な実用化へに前進

千葉大学、大阪大学、京都大学による研究チームは、ハロゲン化金属ペロブスカイトを用い、光で物質を冷やす「半導体光学冷却」の実証成功を2024年9月に発表した。光による冷却手法は、物理的に孤立した状況の物質も冷却できることから、無振動・無冷媒冷却、廃熱の有効活用、宇宙空間での人工衛星の熱管理など従来の冷却手法とは全く異なる応用の可能性がある。その詳細を解説する。

(<C>メイン画像:Graphs / カルーセル画像:わたほこり / PIXTA<ピクスタ>)

光エネルギーが物質を冷却するメカニズム

物質が光のエネルギーを吸収し高エネルギー状態になると、元の状態に戻るときに光のエネルギーを放出する現象を「発光」と呼ぶ。発光で放出されなかった光のエネルギーは熱として物質中に放出され、物質の温度上昇につながる。

次世代太陽電池や発光デバイス材料への活用が期待される化合物・ハロゲン化金属ペロブスカイトは、発光効率(物質が吸収および放出した光の量の比)が高い特徴を有している。

また、ペロブスカイトは結晶を構成する格子の熱振動(フォノン)と電子の相互作用が強い特徴も有している。この電子-フォノン相互作用が強いことでペロブスカイトは、アンチストークス発光を引き起こす。アンチストークス発光は、入射した光よりも高いエネルギーを発光し、物質の冷却につながる。

-

アンチストークス発光の原理。照射光が入射した物質でフォノン(熱)エネルギーよりも高エネルギーの光が放出される

資料提供:千葉大学

-

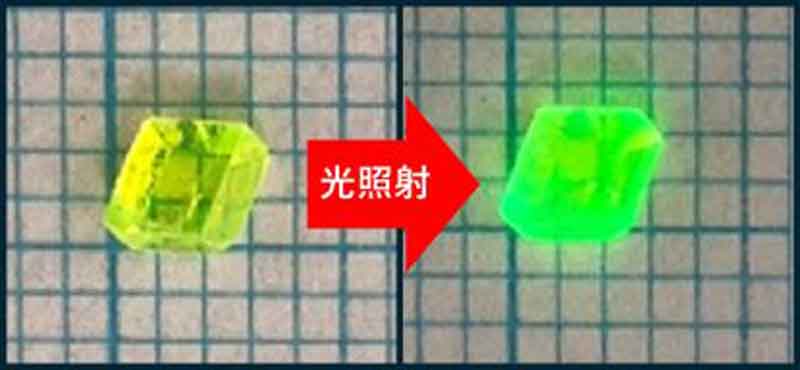

本研究で用いた試料(左)。光照射で緑色の明るいアンチストークス発光を示した

画像提供:千葉大学

物質の温度はエネルギーの総量で決まる。そのため、仮に発光効率100%のアンチストークス発光を起こせたら、物質は光を照射するほどエネルギーを失い、冷却されることを意味する。

この原理を利用し、半導体冷却の研究は多数行われてきたが、発光効率を下げる原因である不純物や欠陥を減らしても冷却が実現する水準には至らなかった。

“時間分解発光分光”で光学冷却の可能性を明確に実証

今回、千葉大学大学院理学研究院の山田泰裕教授、同融合理工学府博士前期課程2年の大木 武氏、大阪大学大学院工学研究科の市川修平准教授、小島一信教授、京都大学化学研究所の山田琢允(たくみ)特定助教、金光義彦特任教授らの研究チームは、高い発光効率を持つペロブスカイトの量子ドット(直径10nm以下の結晶)に着目。

壊れやすく継続的な光照射などで発光効率が下がる難点を持つ量子ドットを、丈夫なドットインクリスタルという形状の結晶に埋め込むことで高い発光効率を維持させ、半導体の冷却研究を行った。

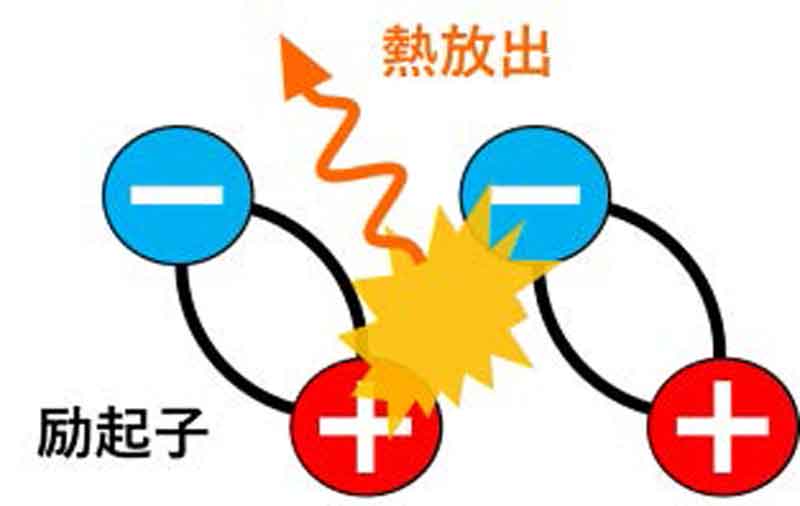

半導体は光照射によって負の電荷を持つ電子と正の電化を持つ正孔のペア(励起子)が生成される。励起子同士が再結合すると発光が起きる一方、励起子同士の密度が高くなると発光せず熱を放出する「オージェ再結合」を引き起こす。量子ドットはオージェ再結合を起こしやすいため、光照射の加減によって光加熱が生じてしまう。

-

オージェ再結合の概念図。2つの励起子が互いにぶつかってエネルギーの受け渡しが行われ、一方のエネルギーが熱として放出される

資料提供:千葉大学

そこで研究チームは、オージェ再結合がどの程度の光強度で起こるかを、物質の変化の様子を光学的な性質の変化として検出・追跡する「時間分解発光分光」という手法を用い測定した。

その結果、比較的弱い強度でも光加熱が生じることを突き止め、光学冷却の観測における弱強度の光照射の必要性を確認。実験用の試料はおおむね室温から測って10℃程度~が冷却の限界であることも分かった。

そして、マイクロサイズの結晶を試料に用いて実験を行い、複数の試料で冷却を観測した。

-

実証の典型的な実験結果(左)。時間の経過とともに冷却が進んでいる。実験では、光強度の増加によって冷却から加熱へ移り変わる様子も観測された(右)

資料提供:千葉大学

今回の研究では、過去の報告事例で問題視されてきた温度推定の方法に信頼性の高い手法を用い半導体の光学冷却を実証し、時間分解発光分光の結果から光学冷却の限界と可能性を明確に示した。

より低温の光学冷却実現には量子ドットの密度を上げ、オージェ再結合を防ぐ必要があり、今後は量子ドットの周囲の物質に工夫を施す試みが課題となる。

極小のマイクロサイズの難しい光加減が左右する光学冷却。

その実用化へ着実かつ明確な一歩が示された。

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:サンクレイオ翼