2018.4.26

日本初!燃料電池バス「SORA」の販売がスタート

環境汚染ガスを排出しないクリーンな進化系未来型バス

トヨタ自動車株式会社は、3月より量産型FC(Fuel Cell/燃料電池)バス「SORA」の販売を開始した。自動車業界がEVへと大きく舵を切る中、CO2を排出しないもう一つの形態として期待されている水素をエネルギーとした新型FCバスの可能性に迫る。

高い環境性能と快適性を兼ね備えたFCバス

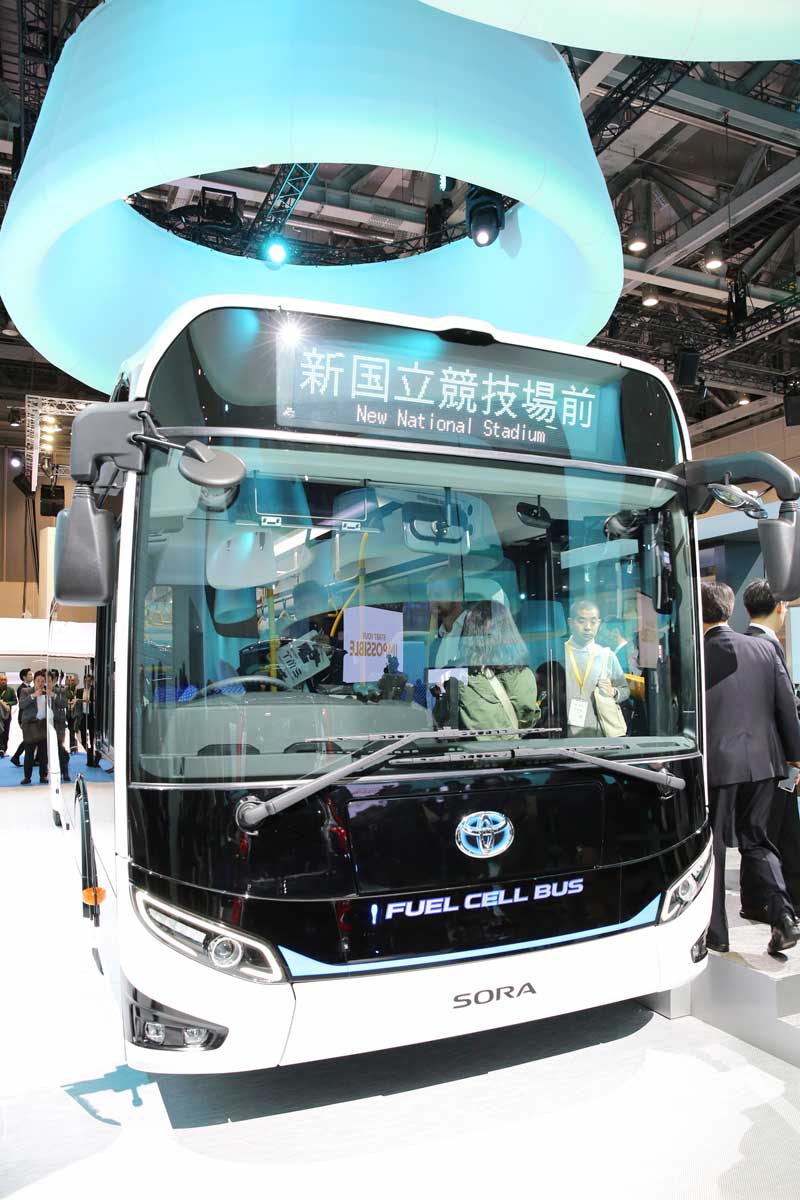

昨年秋、東京ビッグサイトで開催された「第45回 東京モーターショー2017」においてコンセプトモデルが出展されたFCバス「SORA」。同コンセプトモデルをベースにした市販型の投入は発表当初より予定されていたが、今回、FCバスとして国内で初めて国の定める安全基準などを満たし、型式認証を取得。正式にリリースに至ったというわけだ。

-

「第45回 東京モーターショー2017」で発表された「SORA」のコンセプトモデル

-

販売が開始された「SORA」は今後、2020年に向けて普及を目指す

「SORA」は、バスという乗り物が社会のために働く車であるということを念頭に、全ての利用者の自由な移動をアシストし、街のアイコンとして親しまれるバスを目指して開発が進められた。その公共性の高さゆえ、超えるべきハードルは多岐にわたった。

環境問題が叫ばれる昨今、第一に環境面に配慮したものでなければならない。そこでトヨタがFCV(燃料電池自動車)の「MIRAI」向けに開発した燃料電池技術とハイブリッド技術が融合した「トヨタフューエルセルシステム」(TFCS)が採用された。TFCSは内燃機関(エンジン)に比べてエネルギー効率が高いという特徴を持ち、走行時にCO2などの環境負荷物質を排出しないなど優れた環境性能を誇る。

今回の「SORA」では「MIRAI」で使用されている水素タンク10本に加え、モーターとスタック(燃料電池)をそれぞれ2つずつ備える。1回の水素充填で走行できる距離は、一般的な路線バスの走行モードで200km程度とのことだが、一般的な路線バスが1日で走行する距離は平均150km未満。途中で水素充填することなく1日の運行を終えることができる。

また内燃機関を積んでいないので、騒音や振動が少ない快適な乗り心地を可能にしている。

-

従来の六面体(箱形)とは大きく異なる立体的な造形とし、一目でFCバスと分かる特徴的なデザインを追求。前後のランプにはLEDを採用する

さらに、大規模な自然災害によってライフラインが切断されるなど、万が一の緊急事態に備え、大容量外部給電システムを搭載。これは最高出力9kW、供給電力量235kWhという高出力かつ大容量の電源供給能力で、“移動する発電機”としての側面を持ち合わせている。体育館であれば5日間分相当の電力(照明などの使用電力)を捻出でき、非常用電源として人々をサポートすることが期待される。

人を中心に考えられたユニバーサルデザインと機能が充実

公共交通を担うバスだけに、環境性能だけでなく利用者の自由な移動をサポートする高い利便性も必須となる。そのため「SORA」には、日本初(2018年3月28日現在・トヨタ調べ)となる3つの機能が採用された。

-

優先席のあり方を変える画期的なシステムを搭載

まずは自動格納機構付きの横向きシート。

普段は一般利用できるシートだが、ベビーカーや車いす利用者が乗車した場合などは格納され、スペースを確保するなど一般利用者との居住性を両立可能にしている。

-

バスの周囲を高精細カメラで180度監視し、危険を察知

次に、視界支援カメラシステム。

車内外に搭載された8個の高精細カメラで周囲を監視し、画像を運転席モニターに表示する。さらに停車時には周囲の歩行者や自転車などの動体を検知し、音と画像で危険を知らせるなど、安全性の向上に努めている。

-

視界支援カメラの画像が映し出されるモニターを配置する運転席(「SORA」のコンセプトモデルより)

最後に加速制御。

モーター走行となる「SORA」にはギアの切り替え時に起こる変速ショック自体が存在せず、かつ、急加速を抑制し緩やかな発進を可能にする加速制御機能を採用。座れない利用者への負担軽減や乗客の安全性向上にも貢献している。

まさにバスの未来が詰まった「SORA」。早くも東京都が3台導入し、3月29日から運用を開始している。2020年までに東京を中心に100台以上の導入が予定されており、トヨタもFCバスの増加によって一般社会への理解が深まることを期待しているという。

今後、普及が見込まれるとはいえ、まだまだ希少なFCバス。もし街で見かけた際には一度乗車して、未来のスタンダードとなり得るその性能を自らチェックしてみてほしい。

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:安藤康之 photo:野中弥真人