2023.8.28

陸育ちの琉大ミーバイが水産業の未来を切り開く! 農業×水産業による地産地消の「完全閉鎖型循環システム」

琉球大学 理学部教授・資源循環型共生社会実現に向けた農水一体型サステイナブル陸上養殖のグローバル拠点プロジェクトリーダー/竹村明洋【後編】

水産業における養殖を陸上で行い、さまざまな問題解決を目指す「資源循環型共生社会実現に向けた農水一体型サステイナブル陸上養殖のグローバル拠点プロジェクト」(通称:沖縄モデル)。リーダーを務める琉球大学理学部水産学博士の竹村明洋教授は、このプロジェクトに多くの企業や団体、研究者の参入、参画を得ることで、さまざまな産業の垣根を越えた“共創プロジェクト”として大きく発展させつつある。後編では、世界で通用するシステムを目指す沖縄モデルのビジョンとプロジェクトがどのように拡大していったかについて、引き続き竹村明洋教授に話を聞く。

“拠点ビジョン”が生み出す産業を超えた共鳴

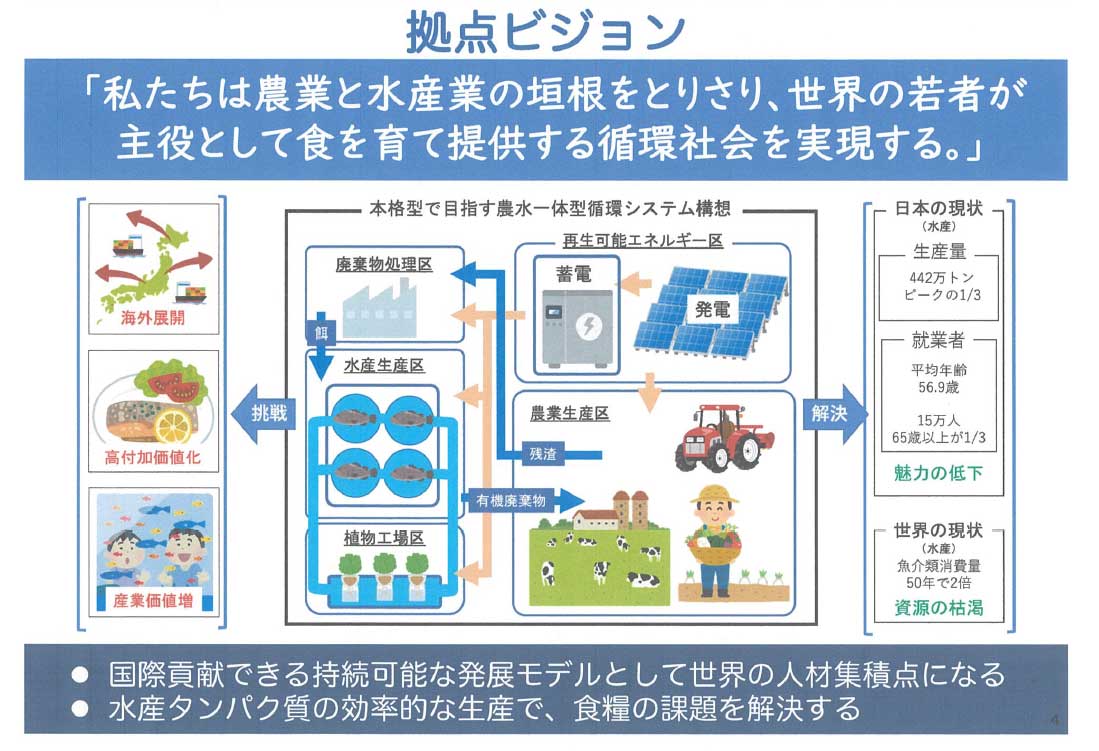

沖縄モデルの大きな特徴は、農水一体型のサステイナブルな循環を形成する“拠点ビジョン”にある。

竹村氏によると、ビジョンには「海の産業であった養殖を陸の産業に変えて、農業と親和性の高い“人やモノが循環するサステイナブルな社会作りの起点”とする狙いがある」と言う。

「拠点ビジョンに、その地域ごとで即した農業生産区(畑)と水産生産区(陸上養殖場)を当てはめて、再生可能エネルギーや環境調整システムなどのデジタル技術を駆使して連携します。そうすることで、その中で生まれる生産物や有機廃棄物を活用した、誰でも、どこでも安全に、安定した養殖を実現させる『完全閉鎖型の循環システム』を形成させます」

※【前編の記事】畑の隣で魚の養殖を実現! 琉球大学が挑むサステイナブルな“陸の養殖”とは

-

沖縄モデルの掲げる拠点ビジョン。農水一体型の循環システムを形成させ、その先には生産物のブランド化などさらなる発展を目指す

資料提供:琉球大学

「完全閉鎖型」という表現は、一瞬ネガティブな印象を抱きそうだが、全てをその中で賄う、まさに循環型社会(サーキュラーエコノミー)の理想形ともいえる。このモデルの利点を、竹村氏はエサを一例に解説する。

「養殖で用いるエサは一般的に魚粉が主です。魚粉の原料はサバやサンマ・イワシなどの多獲性魚が多いのですが、近年は不漁が続いています。これまでのように天然資源に頼っていては限界が来てしまうことが予想できるため、魚粉に代わるエサの確保は海面、陸上養殖どちらにとっても解決すべき課題です。

沖縄モデルの場合、農業や食品加工の副産物をエサの代替品にします。さらに、魚の糞尿から取れるアンモニアは肥料の原料となるため、農業や食品加工工場と養殖に循環が生まれ、地域内で完結させることで外からの購入や輸送の必要もなくなります」

実際、沖縄モデルでは同県の「オリオンビール」製造の過程で生じる酵母をエサへ混入させるほか、県内に生息する昆虫をエサにする研究など地産地消を前提に行われている。

-

オリオンビールは沖縄産の大麦を原材料とし、県内の一次産業(農業)と二次産業(製造)の直接的な資源循環を目指し、沖縄モデルに参画。画像は沖縄県南城市で同社社員も参加した大麦の種まきの様子

画像提供:オリオンビール株式会社

「重要なのは“沖縄モデル=沖縄のものを用いる”ではなく、国内はもちろん世界のあらゆる場所で“地産地消が実現可能なモデルを目指している”ことに由縁します。現在、海外でも実証実験を行っていますが、その地域ごとで捕れるもの、生物やその副産物や加工物をエサにすることで、地域ごとの“○○モデル”となれることが、この研究では大事です」

世界的な“タンパク質不足”への危惧

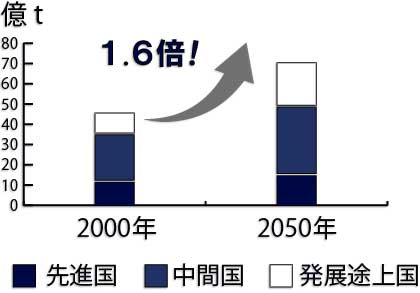

沖縄モデルが世界のあらゆる地域で実現可能なモデルにこだわる背景には、将来、世界規模で起きるとされる“プロテイン・クライシス”という事態への危惧があるという。

「世界の人口は70億人を超えて、今後さらに増加すると言われる中、2050年にはタンパク質を多く含む食肉の生産が世界人口に対して不足すると予測されています。この予測に危機感を抱いた企業が養殖に着目し、2017年に琉球大学へ『沖縄で養殖ができないか?』と相談を持ち掛けられたことがプロジェクトの始まりです」

-

2000年と2050年の世界全体の食料需要の変化予測。世界全体の食料需要は50年間でおよそ1.5~1.7倍に膨れ上がると言われている

資料提供:NAICe

タンパク質は、筋肉や骨、臓器、皮膚など人の体を形成する上で欠かせない栄養素であり、その不足は生存の危機=クライシスに直結する。

そのタンパク質を補う食肉を1kg生産するために、牛肉で11kg、豚肉で7kg、鶏肉で4kgの飼料(穀物)が必要とされる。食肉増産のために穀物生産を増やそうとしても、農地向けの土壌の劣化、気候変動による生産量減少などの背景から、飛躍的な増産は困難である。昨今は新たなタンパク源として昆虫食なども注目を集めているが、浸透までには課題もある。

こうした中で期待されるのが魚介類の養殖である。

「魚介類は1kgの生産に対し、魚種によってはほぼ等価値の量の飼料で生産できる強みがあります。そうして実際に養殖を行う場所を探す過程で、他の企業や漁業協同組合もプロジェクトに興味を持っていただき、『一般社団法人 中城村養殖技術研究センター(NAICe)』が設立され現在に至ります」

水産業の未来を切り開く、陸育ちの“琉大ミーバイ”

NAICeでは養殖技術以外にも販路や流通への研究が行われ、その一環として取り組まれているのが「神戸牛」「米沢牛」のような“生産物のブランド化”だ。

「例えば、近畿大学で養殖に成功したマグロは長い研究の積み重ねもあって、『近大マグロ』ブランドとして全国で認知されています。私たちも沖縄の高級魚であるミーバイを全国で認知してもらうことを目指しています」

ミーバイとはヤイトハタの沖縄での呼称である。琉球大学が育てたこの高級魚は、「琉大ミーバイ(R)」の名称で流通。トレーサビリティに優れることを消費者目線でアピールし、提供・販売のトライアル中である。

-

NAICeで生育されている「琉大ミーバイ(R)」。生育にはデジタル技術を駆使し、光の当て具合やエサの量の調整を行うことで、短期間で、かつ手間のかからないよう研究がなされている

画像提供:琉球大学

「沖縄県内ではイオンなどスーパーで販売されたこともあり、認知度は急速に高まっています。県外向けには、中城村のふるさと納税の返礼品として加工品を購入できますが、まだまだ販路の拡大とそのために生産量を高める必要があります。

現在、最大2500尾の養殖を行っていますが、ミーバイは成魚になるまでに約1年を要します。増産には養殖場を増やす他に、成長しやすい生育環境を整えることで、8~9カ月で成魚になることも理論上分かっています。ビジネス面も研究していくと養殖技術とのからめ手も思案できます。

真面目にお話ししましたが、行政の方からは『ワクワクするプロジェクトですね』と言われています。沖縄モデルは天然資源の減少、タンパク質危機などの課題に対する打開策として期待されていますが、未来をつくる、アイデアを試す、『ワクワクする』プロジェクトであることが重要だと認識しています。ワクワクできるプロジェクトであれば、若い人だけではなく企業、団体、われわれ研究者も参加したくなりますよね」

陸上養殖は、これまでにも各所でさまざまな研究が行われてきたが「琉大ミーバイ(R)」のように流通ベースに至るまで成長はできなかった。

その理由を、「水産業の感覚だけで行ってきたからではないか」と竹村教授は考える。

「一つの企業、業界だけでうまくいかないのであれば、多くの企業、人、知見を持ち合って共につくり上げていけばよいわけです。今、フィリピンやフィジーなど世界各地の養殖場を視察し、沖縄モデルの実証実験を進めていますが、将来的には砂漠でも養殖ができるようにしていきたいですね。日本はもとより世界の水産業をリードする気概を持って、共にワクワクしながら課題解決に挑む企業や団体、研究者の参加はいつでも歓迎しています」

さまざまな人と団体の共創により歩みを続ける沖繩モデル。

その目指すべきビジョンが世界で花開く日もそう遠くはなさそうだ。

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

text:山川譲 photo:渡邊明音