- TOP

- 特集

- 生物エネルギーの真価

- 世界初のシビレエイ発電機、誕生なるか

2017.12.11

世界初のシビレエイ発電機、誕生なるか

いずれは“生物発電所”も?既存の再生可能エネルギーを上回る電気魚への期待

海の中の生物たちのエネルギー効率がいいことは、本特集第2週目で述べた。実は、そんな“海の生物”の中には、大きなエネルギーを生み出す「電気魚」と呼ばれる魚たちがいる。彼らの発電する電気に注目し、世界初の研究に挑む理化学研究所集積バイオデバイス研究ユニット・ユニットリーダーの田中 陽氏に現状を聞いた。

- 第1回

- 第2回

- 第3回世界初のシビレエイ発電機、誕生なるか

- 第4回

- 「生物エネルギーの真価」に戻る

INDEX

魚がエネルギー問題の救世主に?

近年注目を集めている再生可能エネルギーの変換効率は、最も効率が良い風力発電でも25%。太陽光発電に至っては10%程度でしかないとされている。言い換えれば、この変換効率の低さこそが、再生可能エネルギーの普及を阻んでいる原因の一つとも言えるだろう。

では、仮にエネルギーを創出する際に一切のロスがない、つまり電力への変換効率が100%という発電方式があったとしたら、どうだろうか?

実は2016年5月に、理化学研究所の田中 陽氏の率いるチームが、この夢の発電方式を世界で初めて生み出している。

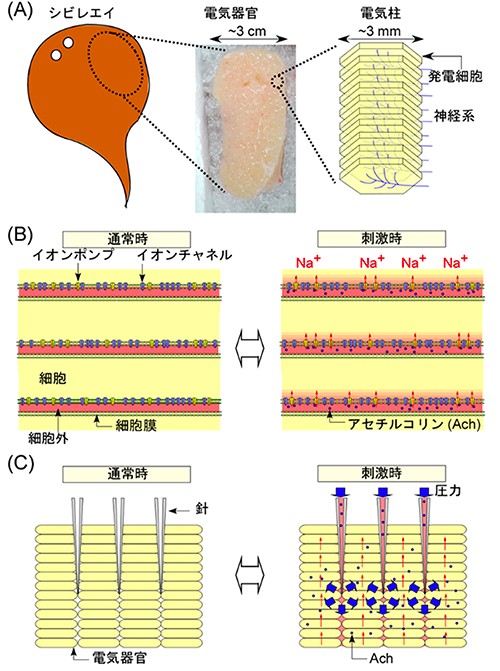

「私たちが開発したのは、強電魚(きょうでんぎょ)の一種であるシビレエイの電気器官を使った発電機です。シビレエイの背面には長さ10cm、幅3cmの電気器官が左右に並んでおり、そこに六角形の発電細胞が1000層近く積み重なっています。一つ一つの細胞が出す電気は弱いのですが、積み重なった細胞は直列につなげた電池のようになり、強い電気を生み出すのです」

-

シビレエイの電気器官と発電細胞(出典:理化学研究所)。(A) 電気器官および電気柱の構造 (B) 神経系からのアセチルコリン刺激による発電原理を示した電気柱断面図 (C) 流体圧力を用いた代替神経系による発電コンセプト。アセチルコリンが、シリンジ針を通した圧力によって電気器官全体に広がる

出典:理化学研究所

発電魚または電気魚と呼ばれる魚は世界中に十数種類が存在するが、このうちシビレエイとデンキナマズ、デンキウナギの3種は、「強電魚」に分類される。

強電魚は、シビレエイが60V、デンキナマズが300V、デンキウナギが800Vをそれぞれ最大で発電し、その電気を主に捕食や防衛時の武器として使っている。デンキウナギに至っては馬のような大型動物までも感電させてしまうという。一方、その他の「弱電魚(じゃくでんぎょ)」は、発電した電気をエサや障害物の存在などを感知するレーダー、または仲間同士のコミュニケーションツールとして使っている。

「生物が発電するというと驚かれる方が多いのですが、実はヒトを含む多くの生物は体内で発電しているのです。例えばヒトは、心臓の鼓動のリズムや脳内の情報のやりとりを電気信号によって行っています。健康診断で行われる心電図や脳波測定は、この弱い電気の異常を見つけるためのものです。

この発電の基本的な仕組みはシビレエイもヒトも同じで、ナトリウムイオンなどプラスの電気を帯びた小さな粒を、細胞から出し入れすることで電気が発生します。シビレエイに代表される強電魚は、この際の変換効率が100%という、非常に貴重な生物なのです」

強電魚が変換効率100%となるゆえんは、発電器官となる細胞の管がナトリウムイオンの分子1つが通るだけのサイズしかないからだ。管の中に余分な空気や水分が混ざり込んだり、分子がどこかに漏れてしまったりしないため、ほぼ全てのナトリウムイオンをエネルギーに変えることができるという。

「しかも、これら強電魚が持つ電気器官は、細胞がATP(アデノシン三リン酸)を作り出している限り動き続けます」

ATPとは、全ての生物の細胞内に存在するエネルギー分子のこと。細胞の増殖や筋肉の収縮、植物の光合成、菌類の発酵などにエネルギーを供給するために用いられる化合物を指し、生物体内の存在量や物質代謝における重要性から「生体エネルギーの通貨」とも呼ばれている。

従って、地球上にはほぼ無尽蔵にATPが存在するため、シビレエイなど強電魚の電気器官を発電に利用すれば、ほぼ無尽蔵のエネルギーを100%電気に変換できるという、“夢の発電機”が登場することになる。

生物発電所は生まれるのか

「シビレエイの電気器官を使った発電を考えた場合、方向性は大きく2つです。1つ目は、ATPエネルギーのみで実現できる高効率発電機の開発。2つ目は、発電する生物を集めて電気を創出する“生物発電所”の開発になります。

シビレエイ1匹の通常の発電量のピークは10V×10A=100Wとなりますが、これは0.01秒というほんの⼀瞬のパルス状のもので、発電時の平均は10 W程度の発電量です。仮定の話ですが、シビレエイを100匹集めた培養槽を作って、連続して10時間発電させ続ければ、⼀⼾世帯の1⽇分の消費電⼒量10kWh(参考:電気事業連合会「一世帯あたり電力消費量の推移」)を賄うことも可能です。しかし、この生物発電所は研究の対象としては“あり”ですが、倫理上の問題もありますので、現実的には実現は難しいと思います。

実際に私たちが目指しているのは、ATPのみで実現できる高効率発電機の開発です。ただ、これ自体も今の技術水準ではそう簡単にはいかないのです」

-

世界初となる研究に奮闘している田中氏。シビレエイの電気器官を使った発電の実現を目指す

世界で初めて、生物の組織を利用した発電方式(ATP系発電システム)を開発したのは約1年半前であるから、その技術は緒に就いたばかりといえる。シビレエイを使った発電機の実験は、これまでどの程度の成果を挙げたのだろうか。理化学研究所の発表資料には、次のようなことが記されている。

実験の最初の段階。シビレエイの頭部を指で継続的に圧迫すると、0.01秒以下のパルス電流を確認。この電流はピーク電圧19V、電流8Aで、LEDを点灯させたという。

次に、シビレエイから摘出した電気器官に神経伝達物質を注入すると、1分間以上の継続電流を確認。この実験で、摘出した電気器官で繰り返し発電が可能なこと、そして最大で1日程度は発電機能が維持されることが分かった。

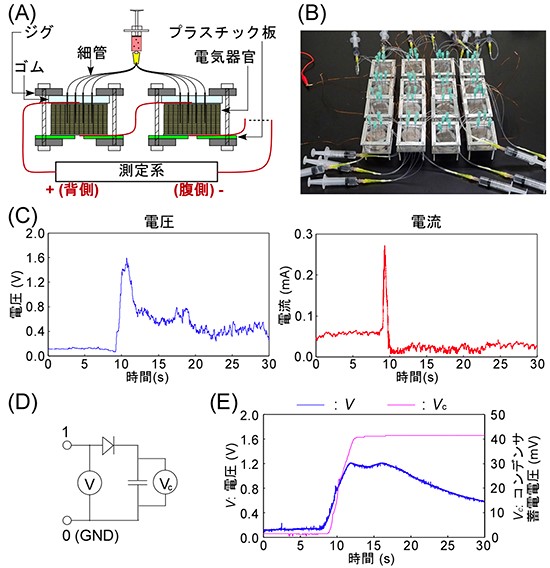

最後に、3cm角にカットしたシビレエイの電気器官をデバイス化し、発電の安定性、電圧・電流の増強を調べた。すると、電気器官を直列につなげたところ、ピーク電圧1.5V、ピーク電流0.25mAを達成。電力がコンデンサへ蓄電され、電池のように利用できることが確認されたそう。

(参考:シビレエイ発電機-強電気魚の電気器官を利用したATP系発電システムの開発-)

-

電気器官直列発電ユニットを用いた発電デバイスと電圧・電流の測定結果(出典:理化学研究所)(A) 直列デバイスの原理図 (B) 実際のデバイス写真(16直列型) (C) 電圧と電流の測定結果。ピーク電圧1.5 V、ピーク電流0.25 mAを達成 (D) 蓄電回路図 (E) 発電電圧(V、青)とコンデンサ蓄電電圧(Vc、ピンク)。発電後、コンデンサの電圧が上昇し、それが一定(約40 mV)に保たれたことから,電力を電池のように一定供給できる可能性を示した

出典:理化学研究所

ATP系発電システムの現在の技術水準を端的に言い表せば、“乾電池レベル”となるだろう。ここから“大型発電所並み”に発展させるには、さらに長い道のりが続いていることが分かる。

「今回の実験ではシビレエイから切り取った電気器官を使いましたが、今の技術ではこれを人工的に作り出すことができません。電気器官というよりも、その一部である細胞膜ですら作り出せていないのです。細胞膜から細胞を作り上げ、それを1000層近く積層させるのは、現時点では不可能なんです。

とは言うものの、実験はATP系発電システムの第一歩と位置付けられます。ヒトは半導体などの無機物を使った科学は発達させてきましたが、生物系の有機物を使った科学はまだまだ遅れているのが現実です。今後は細胞膜やタンパク質の再構成手法とマイクロ・ナノ技術を融合していく必要がありますし、燃料となるATPをいかに大量供給していくかという課題も残っています。

今回の実験でATP系発電システムの研究に歩みだしましたが、その先には大きな発展へとつながる道が続いていると夢を持っています」

田中氏の話を聞いて感じたのは、人知を超えた“生物の偉大さ”だ。ある人はそれを、神の造形とも呼ぶだろう。これまでヒトはエネルギーを外から取り込むことに目を向けていたが、ATP系発電システムは内なるエネルギーを外で使うためのもの。この技術の成功が、人類の未来に与える影響は決して小さくはないだろう。

- 第1回

- 第2回

- 第3回世界初のシビレエイ発電機、誕生なるか

- 第4回

- 「生物エネルギーの真価」に戻る

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

- TOP

- 特集

- 生物エネルギーの真価

- 世界初のシビレエイ発電機、誕生なるか