- TOP

- 特集

- 【物理学】【医学・生理学】【化学】ノーベル賞ジャンル最前線

- 温暖化防止にも大きく貢献? “小さな孔(あな)”が世界を救う!

2019.10.01

温暖化防止にも大きく貢献? “小さな孔(あな)”が世界を救う!

【化学】京都大学 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS=アイセムス)北川 進拠点長

「多孔性材料」──。あまり聞き慣れない言葉かもしれないが、たくさんの細かい孔(あな/空間)が空いた材料のことだ。代表的なものには「活性炭」や「ゼオライト」がある。そんな「多孔性材料」に新たな可能性が生まれたのが1997年。現在、京都大学 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS=アイセムス)拠点長の北川 進教授が同大学工学研究科に所属していた当時に作り出した「多孔性配位高分子」(PCP/MOF)がそれだ。しかしこのPCP/MOF、発表当時は「使い物にならない」と冷ややかな目を向けられたという。それが今では「世界を救う」とまで言われるようになった。PCP/MOFの可能性について、その発見者である北川 進教授に聞いた。

- 第1回

- 第2回温暖化防止にも大きく貢献? “小さな孔(あな)”が世界を救う!

- 第3回

- 「【物理学】【医学・生理学】【化学】ノーベル賞ジャンル最前線」に戻る

多孔性材料とはどんな材料なのか?

今では材料科学にブレイクスルーをもたらしたとまでいわれる「多孔性配位高分子(以下、PCP/MOF)」。

非常に微細な孔が無数に空いたこの材料には、環境、エネルギー、医療、産業など現代社会が抱える多くの課題を解決し、われわれの暮らしに変化をもたらす可能性があると言われる。

そもそも、PCP/MOFもその一つに数えられる多孔性材料とは何なのか?

「最も身近なものでいえば、消臭剤などに使われる活性炭です。歴史は古く、古代エジプトで使われていたことがパピルスに書いてあります。当時は浄水処理や医療で用いられていたようです。ヤシの実など植物性の素材を炭にして生成されたもので、孔の大きさは圴一ではありません」と北川教授は説明してくれた。

-

子供のころから何かを分解したりするのが好きだったという北川教授

一方、土壌改良やディーゼルエンジン車の触媒などとして使われているゼオライトは、1756年に天然石から発見され、1862年に人工合成が可能となった。触媒、イオン交換、ガス精製などの機能があり、石油化学の分野で重宝されている。

「ゼオライトはケイ素と酸素を主な成分として、硬いことが特徴です。孔の空き方も整然としています。故に、大きさの異なる分子を識別することはできますが、性質が似ていてサイズもほぼ同じ分子は識別することは難しいのです」

-

消臭のほか、脱色や分離などにも使われる活性炭(左)と、触媒やイオン交換などの機能を持つゼオライト(右)

右画像(C)takagix / PIXTA(ピクスタ)

そして新たな多孔性材料として北川教授が発表したのがPCP/MOFだ。

「PCP/MOFは安定した構造を持ち、活性炭の何倍もの分子を取り込むことができます。さらに孔のバリエーションはゼオライトの100倍以上。金属イオンと、それに結合する化合物(有機配位子)の組み合わせ次第で、孔の大きさや性質を自由に組み合わせることも可能。これらの特性により、ある気体の中に含まれる分子を効率よく分離することができるのです」

-

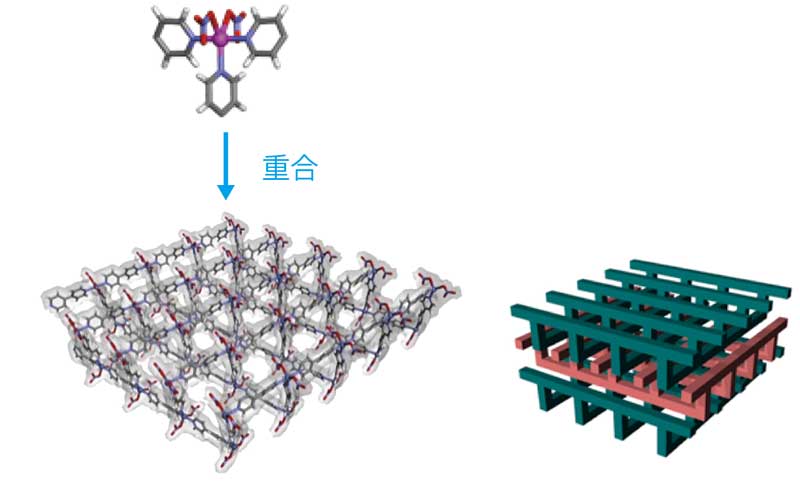

北川教授が1997年の論文作成時に作った、多孔性配位高分子のモデル図。左は多孔性材料のユニットで、右は分子モデル図

分子の分離とはどういうことか?

例えば、産業用にも用いられるアルゴンガスを空気中から分離するにはどう

「まずは冷やす。すると、まず二酸化炭素が液体になります。次に窒素と酸素を分離する。これは比較的簡単にできます。では、酸素と混ざっているアルゴンはどうやって分離するかというと、水素を送り込むんです。すると酸素と水素が結び付いて水になり、アルゴンを分けることができます。ただ、その過程でものすごくエネルギーを使います。水素を作るために二酸化炭素を出す必要があるのです」

北川教授によれば、世界の全ての産業で使われるエネルギーを見たとき、その十数%は「分離」のために使用されているという。

「だから分離を効率化することは、とても大きな意味があります。PCP/MOFは、それを実現する可能性を大いに秘めている、新しい多孔性材料なのです」

今では世界中の研究者や企業がその開発に取り組むPCP/MOFだが、1997年の発表に至るまでは一筋縄ではいかない苦労があったという。

偶然がもたらした発見と冷ややかな反応

「われわれの体にはタンパク質がありますよね。そのタンパク質は何かといえば、20種類のアミノ酸の組み合わせからできています。20種類のアミノ酸を組み合わせることで、あらゆる機能が生み出されています。つまり、新たな分子を作るのではなく、すでにあるものをいかに組み合わせ、一次元につないでいくかがポイント。そういう意味で私は、金属イオンと有機分子を組み合わせ、それらをうまくつないでネットワーク構造を作り、それにより新しい機能を持つ物質を作りたいと考えました。それが“錯体化学”です」

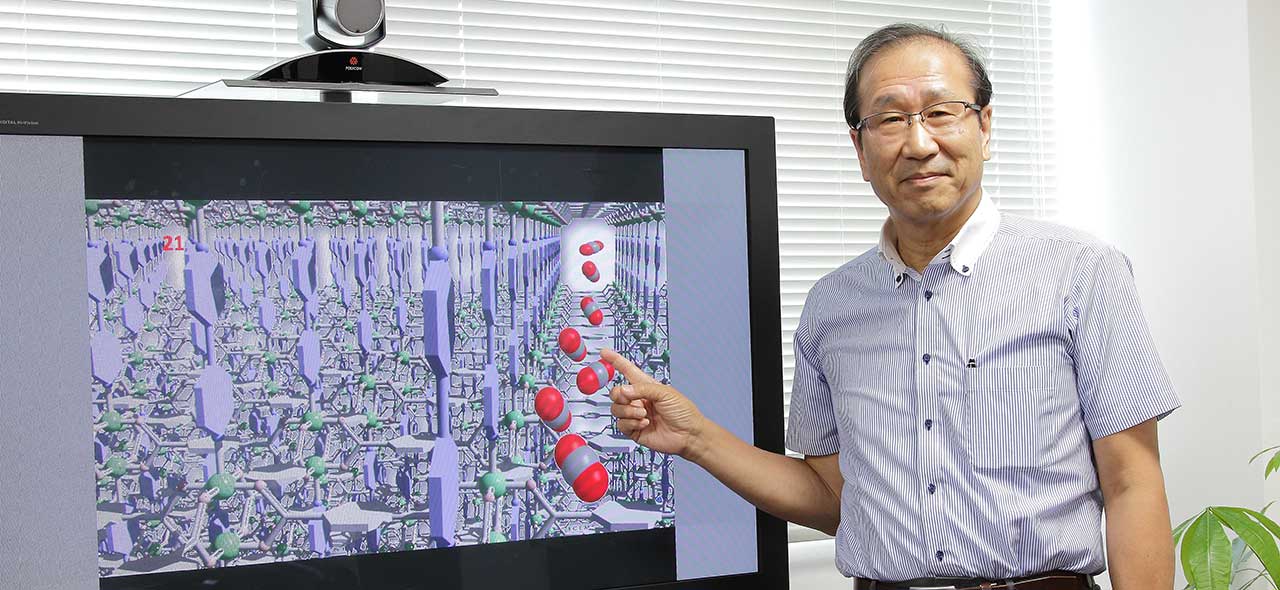

-

講演などが多い北川教授。その話は図解や資料、そして時にはジェスチャーも交え、とても分かりやすい

京都大学大学院で量子化学を学び、近畿大学理工学部の助手になった北川教授。そこで錯体化学に出合うが、すでに多くの研究者たちがしのぎを削っている分野ではあった。北川教授が扱った金属イオンは、銅1価。研究者の中ではあまり注目されていない金属イオンで、大家の先生から「なんでそんなのやっているの?」と揶揄されたこともあったという。

「でも銅1価と有機分子を結合させると、規則的につながるきれいな結晶ができることが分かりました。きっとこれは何かに使えるはずだ、と。そうして研究を進めるのですが、なかなか結果は出ませんでした」

-

アイセムスの研究室。ここでさまざまなガスの吸着実験などが行われ、新しいPCP/MOFの性能が調べられている

転機は1989年。近畿大学から学生2人を連れ、配位高分子結晶のX線解析のために、そのプログラムがある京都大学に出掛けたときのことだ。

「大型計算機は高速で計算するため、データを入力したら短時間で結果を出すのですが、多数の人が同時に入力すると、順番に処理をするので時間がかかることがあります。早朝はすいていてすぐに結果が出ますが、午後になるとデータを入力してから、コンピュータが計算し終えるまで時間がかかります。まさに交通渋滞と同じです。あるとき、結果を待っている時間に学生たちと、中間のデータを用いてどんな構造かを予想していたときに孔が空いていることに気付いたのです」

通常、錯体化学の研究者はその骨格に興味を持つが、孔には注目しない。北川教授は「これは面白いかもしれない」と思ったという。

とはいえ、すぐにPCP/MOFにたどり着いたわけではない。孔の中には分子が入っていて、これを取ると周りのフレームが崩れてしまう。そうならないようにするには、どうすれば良いか。試行錯誤を繰り返した結果、1996年に多孔性配位高分子が完成。無数の孔に自由に気体を取り込んだり放出したりできるなど、応用利用の可能性が広がる画期的な発見だった。それを1997年に論文として発表。

しかし、この発見に対する反応は、当初は冷ややかだったという。

「まずは“そんなはずはない”と。次に“使い道がないだろう”と。例えば、ゼオライトは硬いでしょ。それに比べたら柔らかいから骨格に使えるはずないというわけです。あとは“高価である”こと。でも、当たり前ですよね。世の中にまだないものですから。何でもそうですが、流通するようになって価格は落ち着いていくわけですよね。そういうものを時間をかけて克服していったのです」

しばらくすると、他の研究者からも同じような発表が出てくる。それが契機となり、有機物を使っても、強固な孔の空いた構造が作れるということが認知されていくようになる。

PCP/MOFは、一体何がすごいのか?

PCP/MOFの特徴は、大きく3つあるという。

まずは「表面積が大きい」ことだ。

「例えば、1cm3のサイコロをイメージしてください。その内側をくりぬくと、中に6面のパネルができますね。その内表面積は6cm2です。同じように1cm3のサイコロに、1辺が1nm(ナノメートル/10億分の1m)の穴を開けていくと、中の表面積は極めて大きくなります。PCP/MOFはこの孔が膨大なのです」

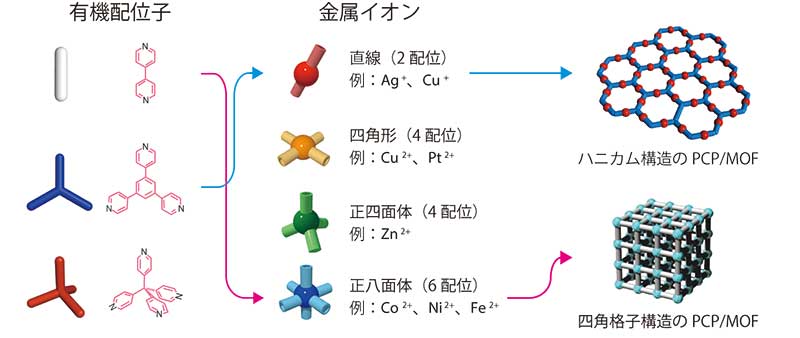

2つ目の特徴は「デザインできる」ことだ。PCP/MOFは金属イオンと有機配位子がつながった「金属錯体」の連なりでできている。金属イオンは約80種、有機配位子は無数に存在するので、その組み合わせ次第でいくらでもデザインできる。

「すでに基本骨格だけで3万種ほどのPCP/MOFが生まれています」

-

金属イオンは種類によって接続できる方向が異なる。それらの金属が有機配位子の両端に結合し、さまざまな構造を作ることができる

そして3つ目は「簡単に作れる」こと。

作り方は有機配位子を含んだ溶液と、金属イオンを含んだ溶液を混ぜるだけ。事前にきちんと設計ができさえすれば、自動的に出来上がってくる。

「簡単にデザインできて、作れるということは、対象に合わせてカスタマイズしやすいということ。その特性を生かすことで、可能となるのが、次の3つのことなのです」

表面積が大きいということは、それだけ多くのものを吸着できる。つまり「貯蔵」に適しているといえる。研究段階では二酸化炭素などを吸着することで進行したが、目的は「貯蔵」にあった。

「例えば、二酸化炭素のボンベの重さが50kgだとしたら、気体はその半分くらいしか入っていません。もう半分はボンベの鉄の重さなんです。それを軽くすることができます。運ぶことを考えれば、軽い方が圧倒的に有利だし、省エネにもなりますよね」

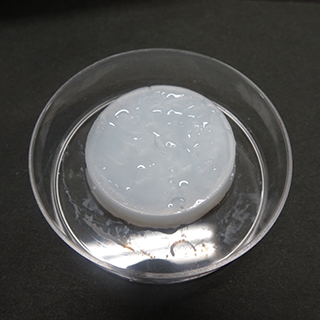

-

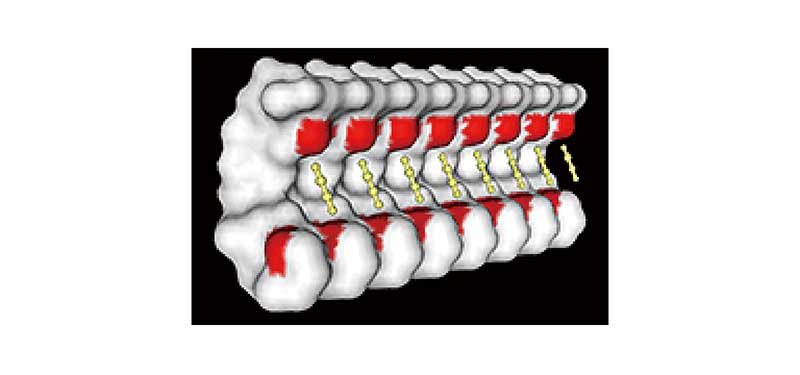

PCP/MOFの中に並ぶアセチレン。2気圧ほどで爆発的に反応する危険な分子だが、安定的に貯蔵できる

次は「分離」だ。数種類の分子が混在する中から、目的ごとに設計することで1種類だけを吸着させることができる。

「活性炭は孔のサイズが均一ではないため、いろいろな分子を吸着してしまいます。ところがPCP/MOFは孔の大きさが圴一なので、目的の分子だけを吸着できる。例えば、二酸化炭素だけを取り除くこともできるのです」

最後は「変換」だ。PCP/MOFの中に反応性の高い金属イオンを組み込むと、吸着した分子に触媒として作用する。これによって反応を促し、変換するわけだ。

この技術に関してはまだ実用化には至っていないが、有害物質を役立つものに変換する可能性を持っていると世界中から注目されている。

PCP/MOFが、地球温暖化を止める?

2016年に地球の大気全体に含まれる二酸化炭素濃度が、初めて400ppmを超えたと発表された。割合でいうと、大気のうち約0.040%となる。

「とても薄い。これをどうやって捕らえるか。そのためには恐ろしいエネルギーが必要だと言われています。つまり二酸化炭素を捕らえるために、また二酸化炭素を出しているわけです。そこでわれわれが作ったPCP/MOFの貯蔵、分離、変換という機能が生きる可能性は大いにあると考えています」

例えば、PCP/MOFによって分離した二酸化炭素に水を反応させるとメタノールができて燃料になる。これを燃やすとまた二酸化炭素が出るが、これもPCP/MOFで再び捕まえれば、サステナブル(持続可能)なサイクルができるわけだ。

-

研究者が生み出すものを、いかに社会に還元していくか。その実現を目指すことに研究者としてのやりがいを感じているという

研究者のやっていることが、そうやって世の中につながっていくことで、意義が生まれてくると北川教授は言う。

「でも、そういう考えは、研究者人生の中で自分なりに発見したことでもあるんです。若いころは“知の創生”というか、世界の人々がリスペクトしてくれる…極端に言えば、自分の名前が付いた理論を発表するとかね。そういうことが研究者の頂点だと思っていました。でも最近は変わってきました。自分が行ってきたのが材料に近い学問だということもあるかもしれませんが、世の中に出したときに、いかに人々が幸せになるか。そして現在で言えば、もっとサステナブルな社会に貢献できるかということが大きな目標になっています。だから自分がサイエンスとして出した論文も、もっと実用化できるレベルに持っていきたい。今はそういう意識でやっていますね」

PCP/MOFが世の中にコミットする材料であったということ。そして、それは社会から要請されている諸問題の解決に貢献できる可能性を大いに秘めていた。

北川進という一人の研究者が発見した新たな材料にかかる期待は大きい。

- 第1回

- 第2回温暖化防止にも大きく貢献? “小さな孔(あな)”が世界を救う!

- 第3回

- 「【物理学】【医学・生理学】【化学】ノーベル賞ジャンル最前線」に戻る

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

- TOP

- 特集

- 【物理学】【医学・生理学】【化学】ノーベル賞ジャンル最前線

- 温暖化防止にも大きく貢献? “小さな孔(あな)”が世界を救う!