- TOP

- 特集

- 【物理学】【医学・生理学】【化学】ノーベル賞ジャンル最前線

- 世界で実用化研究が加速! リニア中央新幹線にも応用を見据える“鉄系超伝導”とは?

2019.09.17

世界で実用化研究が加速! リニア中央新幹線にも応用を見据える“鉄系超伝導”とは?

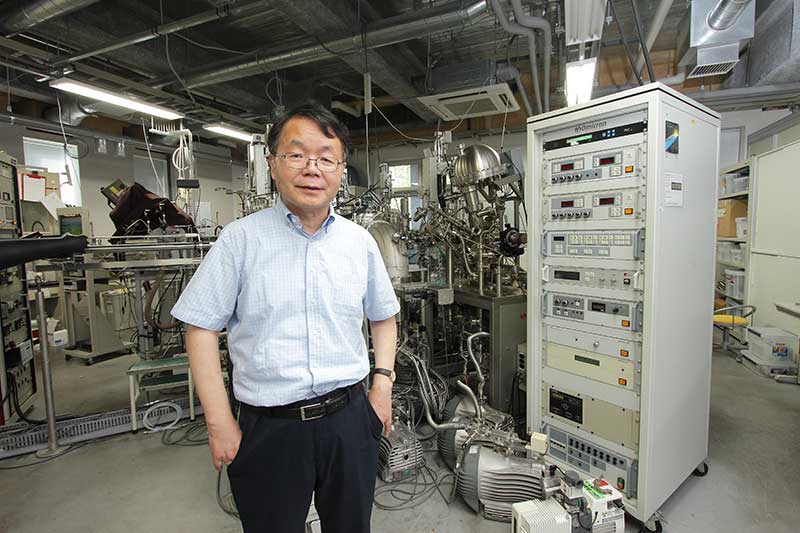

【物理学】東京工業大学 細野秀雄栄誉教授・特命教授(工学博士)

2027年開業を目指しプロジェクトが進行中のリニア中央新幹線。その高速運行を実現させるのが「超伝導」技術である。この研究分野において、2008年、東京工業大学 元素戦略研究センター長・細野秀雄教授が発見した「鉄系高温超伝導物質」(鉄系超伝導)は、超伝導の汎用に新たな可能性を提示した。発見から11年、現在も世界で実用化に向けた研究が続く鉄系超伝導の“いま”を、細野教授に聞いた。

- 第1回世界で実用化研究が加速! リニア中央新幹線にも応用を見据える“鉄系超伝導”とは?

- 第2回

- 第3回

- 「【物理学】【医学・生理学】【化学】ノーベル賞ジャンル最前線」に戻る

INDEX

始まりは“新物質・新材料”の研究から

細野教授の元々の専門は「新物質・新材料」。

IGZO(透明な酸化物の半導体。有機ELや高精細液晶ディスプレイの画面の駆動に用いられている)をはじめ、電気を通す導電体の性質を持つセメント、低温でアンモニアを高効率合成する触媒など、画期的な「材料」を世に送り出してきた。

2006年ごろ、「磁石になる半導体(磁性半導体材料)を開発しよう」という着想から、コバルトやニッケルなど強磁性を持つ半導体で実験を行い、その過程から2008年、鉄化合物による高温超伝導を発見した。

教授にとって、鉄系超伝導だけは「明確なコンセプトはなく、半ば偶然の発見だった」と振り返る。

「普通に超伝導を研究していたら考えが至らなかったと思いますよ。もしかしたら現在も発見されていなかったかもしれませんね」

消滅の危機に直面していた超伝導研究

そもそも「超伝導」は、特定の物質が極低温下に置かれると電気抵抗が0になる現象。電気抵抗がなければ、送電線を流れる電力のロスが解消しエネルギー事情が一変する。

また、超伝導が引き起こす「マイスナー効果」(超伝導体上に載せた磁石が浮いている状態)は、リニアモーターカーのテクノロジーへ応用されている。

優れた可能性を秘めた超伝導──。

だが私たちの生活において、実用化されているかというとピンとこないのが正直なところ。「それは現在、超伝導が極低温(絶対零度=-273℃に近い温度)の環境でしか起こらないから」と、細野教授は解説する。

「超伝導を発現する転移温度は、超伝導体(金属、金属間化合物、酸化物)の研究が進む過程で上昇し、技術的にはMRIなどに実用されています、それでも超伝導体を液体ヘリウムや液体窒素で冷却しなければなりません」

MRIや開発中のリニア中央新幹線の超伝導体は、主にニオブ(Nb)という元素を含む金属が実用されているが、その転移温度は18K~23K(-255~-250℃)の極低温。

1986年に発見された酸化銅を含む化合物が発現する高温超伝導(銅系超伝導)は、転移温度が93K~133K(-180~-140℃)と比較的高温になったものの、線材化(圧延し、細い鋼材に加工すること)が難しいという技術的な課題を抱えている。

-

「リニア中央新幹線などに用いられる金属超伝導は、テクノロジーとして概ね研究され尽くしているもの。鉄系超伝導はまだ研究段階ですが、最近大きな進展が起きています」と細野教授は解説する

「銅系の発見以降、超伝導研究の分野では秋光 純教授(青山学院大学・当時)によるニホウ化マグネシウム(MgB2)による39Kの超伝導(2001年)の他は目新しい発見もなく、2006年頃には『このまま推移すると高温超伝導の研究は2014年ごろには消滅するであろう』という調査報告も発表されていました。

(世に出ている)新しいタイプの高温超伝導体を実現するための理論の中で、実験を試みる側の信頼に足るものは残念ながら現在でもありません」と教授は続ける。

「電子が他の電子の影響をあまり強く受けないことを前提とする『バンド計算(電子状態の計算手法)』で物性の予測が可能な半導体物理などとは異なり、電子が瞬間的に対をつくってしまうことで生じる超伝導の物理ではそれが難しい。超伝導を解釈はできてもその転移温度の予測ができない。だから研究者はいろいろな理論を横目でにらみつつ、各研究者の独自の視点で超伝導体を必死に探しています。慣れてくると『この物質は多分、超伝導になるだろう』というくらいは頭の中で分かってくるんですがね。日々、こうすれば高温超伝導が必ずうまくいくはずと思いながら超伝導を研究している人は多分一人もいないでしょうね(笑)」

“銅系以外の高温超伝導体の決定打が出ない”という状況の中、2008年に細野教授は26K(-247℃)で超伝導を発現する鉄化合物を発見(鉄化合物高温超伝導)。銅系に次ぐ臨界温度の高さもさることながら、超伝導における“ある定説”を覆し「数十年ぶりの大発見」と絶賛されたのだ。

鉄系超伝導発見を導いた、枠にとらわれない発想

鉄系超伝導が発見される以前、磁石になる物質(強磁性体)は磁気が超伝導の状態を壊してしまうため、超伝導体には不向きというのが定説であった。

しかし、細野教授による磁性半導体の実験をきっかけに鉄系超伝導が発見されたことで、その定説は覆る。

-

「鉄が超伝導に不向きだとしても、“鉄の化合物”は鉄そのものとも性質が変わるので、超伝導が発現するかもしれない」と考えて、細野教授は鉄系超伝導の発見に至った

発見に用いられたのが“電子のドーピング”という手法。

「それ自体は驚かれることでもなく、半導体などでは普通のこと」と話す。重要なのは、そのアプローチに至る“オリジナルの発想”だ。

-

鉄系高温超伝導体の構造図。酸素イオン(O2-)をフッ素イオン(F-)で置き換えることで、電子がFeAs層にドープされ、鉄の磁性が消えて超伝導が発現する

画像提供:細野教授

「予測の難しい新材料の研究ではやみくもにではなく、頭の中で『どこをどういうふうに狙うか?』を徹底的に考えて、『これならいける』という実験を3~4つに絞るんです。トライ&エラーを繰り返すなんて面白くないのでね。独自の発想で考えるのが一番のキー。これこそが研究者の仕事であって、オリジナリティーが発揮される部分ですから」。

ただ、鉄系超伝導体の場合、教授の今までのアプローチで見つかったものではなかった。

磁性半導体に適しているのではと考えた鉄とヒ素の化合物は、当時は性質が研究されておらず、「もしかしたら超伝導が出るかもしれない」という考えを念頭に測定を行ったことが大きな発見へとつながった。

-

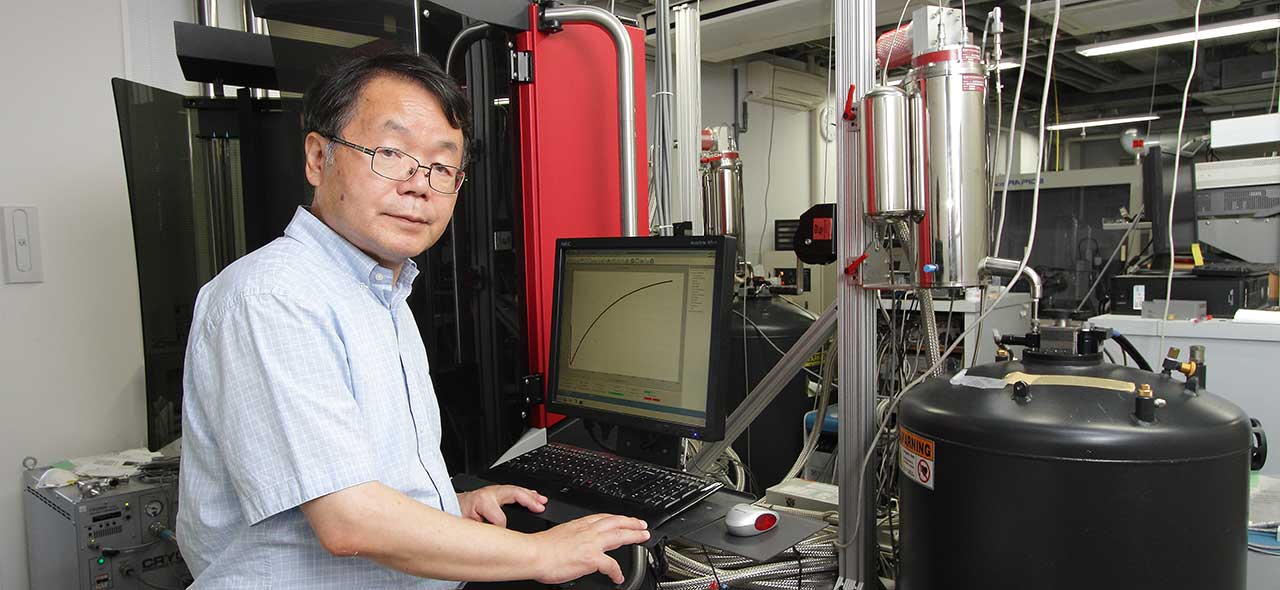

東工大の元素戦略研究センターにある超伝導の実験装置を試す細野教授。センター内では細野教授をはじめ、研究者たちが日々、世の中で役立つ「材料」の研究・開発に励んでいる

鉄系超伝導の実用化を推し進める中国

「磁性と超伝導は相いれない関係だったのが、ある条件で良好な関係になるのが分かったわけですから、世界中で大騒ぎになりました。鉄系高温超伝導体を報告した最初の論文の被引用回数は、昨年までの10年間で8,000回を超えました。08~09年に海外の学会へ出向くと『Congratulation !』よりも(超伝導研究の窮状を救ってくれて)『Thank You !』と声をかけられました(笑)」

これまでの研究で、鉄系超伝導体は銅系超伝導体と比べて加工しやすく、磁場に強いなど線材の応用に適した性質をもっていることが判明している。現在も応用を目指した研究がなされており、中でも最も研究熱心な国が中国だ。

「最初に実用化する国は、おそらく中国でしょう。中国はいま研究者の数も予算も日本に比べて桁違い。世界でも際立っています。これはどの研究分野でも同じでしょうが、超伝導の分野で特に顕著です。日本は少子化で研究者を志す若者も減っていますが、中国は新しい世代が伸びています。人材の宝庫ですよ」

-

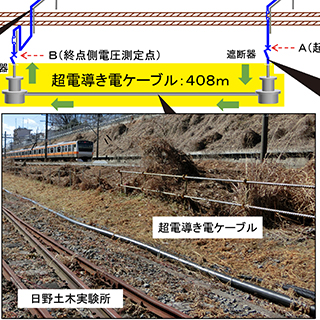

中国で開発された鉄系超伝導体の線材(長さ110m)。実用に耐え得る特性を持っており、今後の開発が期待される

画像提供:中国科学院 Yanwei Ma教授

鉄系超伝導の研究・実用化における日本と中国の関係は、「三十数年前、銅系超伝導の研究・実用化に沸いたヨーロッパと日本のそれに近いんです」と細野教授は言う。

「銅系超伝導を発見したのは、IBMチューリッヒ研究所の2人の物理学者、ベドノルツさんとミューラーさんです。その研究の芽を大きく発展させたり、応用を盛んに研究したのが日本でした。ヨーロッパが生み出した種を日本が育てたわけですが、現在は日本が生み出した種を、中国が育てようとしている。研究・開発の役割がシフトしています。これは研究分野の成熟がもたらす必然のサイクルなのかもしれません」

この先、「中国は鉄系超伝導を実用化し、加速器を開発しようとしている」と言う。

「中国はまだ種をまくこと(物質・現象の発見)ができていないんです。磁性とも相性の良い鉄系超伝導を用いた加速器に応用することを目指しています。中国にとって鉄系超伝導は、世界の科学界でその存在を知らしめたマイルストーンとなる研究なのです。ですから、基礎研究だけにとどまらず、その先に更なる医療や送電線、リニアへの応用も見据えています。人材も研究費もつぎ込んでいますので、大化けする可能性も十分あるでしょう」

本当に画期的な物質や応用には、偶然と時の運も必要

「鉄系超伝導は、発見から10年を経て実用的な要素が強くなっています。学術面では銅系超伝導にはなかった複雑だが多彩な『多バンド系の物理』という新しい学理を創り出したことが大きな成果だと思います」と評する細野教授。

本人は鉄系超伝導に今どう向き合っているのか?を聞くと「興味の中心は、もうここにはない」と意外な回答が返ってきた。

「『0を1にする』ような、最初を研究するのが僕のこだわり。鉄系半導体を発見し、その後も基礎と応用に両方でそれなりの成果を出したつもりですが、その周辺を僕自身が徹底的に研究しようとまでは思わないんです」

-

センターの別のフロアには、酸化物半導体の製膜、評価を高真空中で一貫して行うために設計した装置も。細野教授の「材料」の研究は多岐にわたるが、鉄系超伝導体も含めそれらは「固体の中の電子の性質に着目し、電子が活躍する物質を開発する点で共通しています。それが僕の守備範囲」と語る

「世の中の人々が興味を持つのは物質ではなく、優れたあるいは面白い機能を持つ材料なんです。“発見した物質が材料にジャンプして、世の中の役に立つこと”が、研究者としての大きな喜びでもありますね」と話す。

IGZOはスマートフォンや有機ELテレビといったディスプレイ類の駆動用トランジスタとして実用化され、アンモニアの合成触媒も味の素と国のファンドが設立したベンチャー企業が実用化のための研究を進めている。鉄系超伝導体も実用化されれば「リニアモーターカーの普及から燃料削減、つまりCO2削減による環境改善にもつながる」と、細野教授はその可能性を語る。

「(研究成果の社会への作用は)学生の励みになる。大学の研究はもちろん新しい学理を開拓することが最大の価値ですが、そこだけにとどまらず、社会的困難の克服につなげたいと思っています。『なんのための研究?』という自問はいつも付きまとっています」

-

細野教授の研究室の書棚には、国内外の科学誌の数々が並ぶ。WEBメディアを含む論文を発表する学術系出版の勢力図も、研究の勢いと同じく中国へ移行しつつある

「実用化には時の運も大切です。IGZO半導体を開発してもすぐには普及せず、10年近く時間がかかりました。それでもこれは早い方です。論文として高い評価を受けても、それから実用化までに時間がかかるのは、新材料の宿命でしょう。何しろ、これまで席巻していた材料を置き換えるわけですので。アンモニアの触媒も、多少はアンテナを張りつつもニーズを知らずに研究していましたから。味の素とつながることができたのはタイミングが本当に良かったんです」

そして「鉄系超伝導は超伝導研究における『突然のジャンプ』でした」という教授は、「発見は偶然に左右される」ことを踏まえて、研究者の在り方を語る。

「オリジナルの研究は個人プレーが基本。だからこそ研究者の個性が生かせる環境を絶やしてはいけません。自分の感性にフィットしてひかれるテーマに集中するのがいいと思います。そして、俯瞰的な視点を持って研究を進めることが重要ですね。

超伝導研究は競争が激しくて、本当に厳しい状況下では数日の遅れでもプライオリティーが取れなくなってしまいます。ですから、そんなときは睡眠時間を削って取り組むのが当たり前です。でもこの分野は世界中に、優秀で働き者な研究者が本当に多いんです」

そして、ノーベル賞候補として挙げられることについても「ありがたいことですが、特に意識はしていません。これを目標に研究してきたわけではないので。もっとも、狙ってもそう簡単に取れるものではないでしょうが」と言う。

それ以上に細野教授は、働く研究者たちの苦労が報われる日の訪れを望んでいた。

- 第1回世界で実用化研究が加速! リニア中央新幹線にも応用を見据える“鉄系超伝導”とは?

- 第2回

- 第3回

- 「【物理学】【医学・生理学】【化学】ノーベル賞ジャンル最前線」に戻る

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

- TOP

- 特集

- 【物理学】【医学・生理学】【化学】ノーベル賞ジャンル最前線

- 世界で実用化研究が加速! リニア中央新幹線にも応用を見据える“鉄系超伝導”とは?