- TOP

- 特集

- “クルマ”と“人”が創る新たな社会

- EVの未来、給電はプラグインからワイヤレスへ!

2018.01.29

EVの未来、給電はプラグインからワイヤレスへ!

Electric(電動化)における「非接触給電システム」の今

4回にわたって、次世代自動車を示すキーワード“CASE”【「Connected(コネクテッド)」「Autonomous(自動運転)」「Shared&Services(共有化&サービス)」「Electric(電動化)」】をひもといてきた今回の特集。最後のテーマは「Electric」。駐車中に自動的な充電が可能なシステムとして注目される非接触給電システムの開発と普及に取り組む大手重工業メーカー・株式会社IHIにその現状を聞いた。

- 第1回

- 第2回

- 第3回

- 第4回EVの未来、給電はプラグインからワイヤレスへ!

- 「“クルマ”と“人”が創る新たな社会」に戻る

非接触給電システムの現状は?

電気自動車(以下、EV)の給電システムが、今後は有線から無線へと変わっていくかもしれない──。

実際、BMWはことし中にはプラグ・イン・ハイブリッドモデル「BMW530e iperformance」のオプションとして、非接触給電システムを採用するといわれている。

では、この非接触給電システムにはどんなメリットがあるのか?

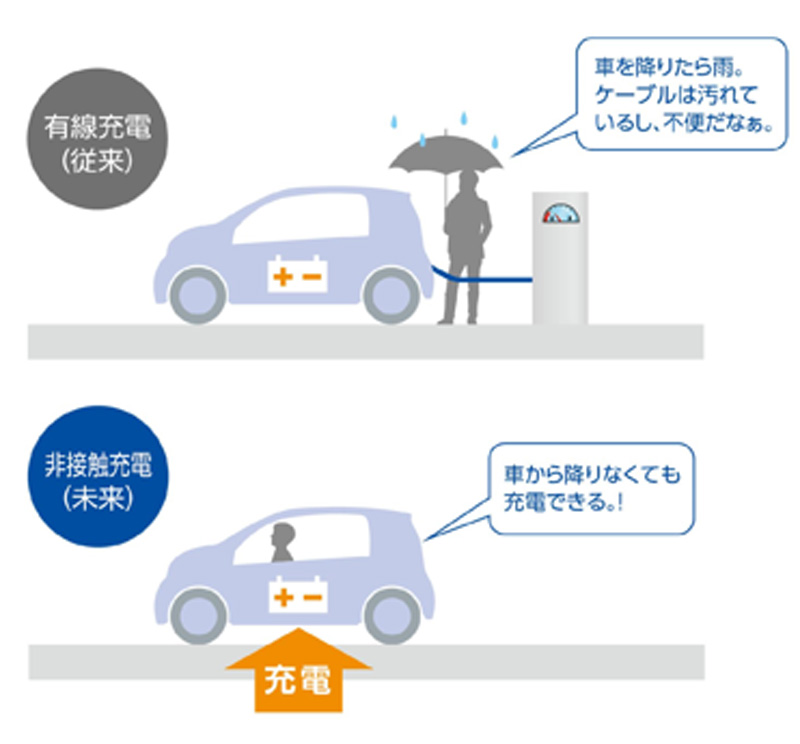

-

画像が示すように、よりスマートに、そして便利に充電できるのが非接触給電の大きなメリットだ

画像提供:株式会社IHI

「充電のために専用の充電ステーションに立ち寄る必要がなくなり、自宅、オフィス、または商業施設など、送電ユニットが埋設された駐車場に止めておくだけで充電できることです」

そう説明するのはIHIの産業システム・汎用機械事業領域事業開発部企画グループの藤原栄一郎氏だ。

-

非接触給電システムのユニットを前にその仕組みを説明してくれた藤原栄一郎氏

「IHIが非接触給電システムの調査を始めたのは2010年ごろ。電磁場、エレクトロニクス、構造といったシステム上必要な技術をわれわれは既に持っていたので、それを生かすことでできるんじゃないか、と。まずは技術開発を確認するという意味合いが強かったですね」

世界初の量産電気自動車である三菱「i-MiEV」がリリースされたのが2009年6月。その直後から調査が進められたことになる。その後、自動車メーカー、装置メーカーなども集まり、非接触給電システムの標準化が進められた。

そして“当初は2018年あたりの実用化を目指す”という話もあったそうだが、金属ごみなど“異物検知”の感度をどのレベルに設定するかといった、商品としての課題に取り組んでいるのが現状だ。

「それが最近になって、自動駐車など非接触給電システムと親和性の高い運転支援機能が実用化されてきました。つまり自動で駐車して、自動で充電するということですね。これはユーザーの利便性向上につながることですし、最近になってこれまで以上にEVにシフトすることを発表する自動車メーカーも出てきています。そのような周辺環境の変化の中で、われわれとしては非接触給電システムが一つの技術として使われていくだろうとなり、早期の商品化を目指した取り組みを進めているところなんです」

では、IHIの非接触給電システムとはどんなものなのだろうか?

IHIの非接触給電システムの内容とは?

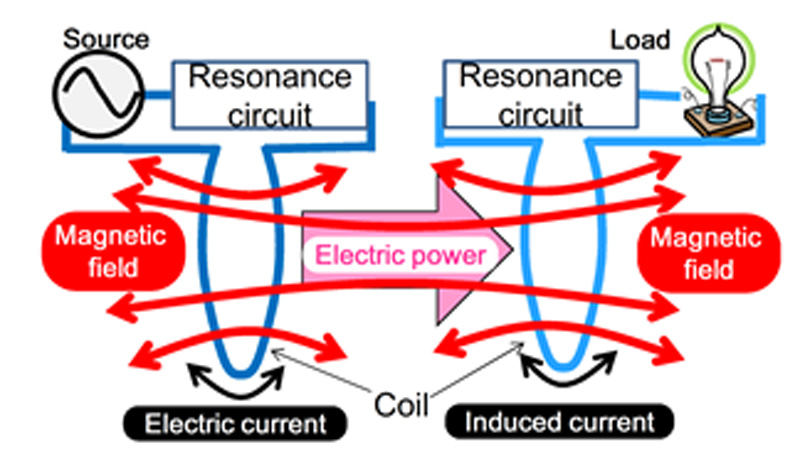

EVの非接触給電システムには幾つかの方式がある。ただ、その用途を考えた場合、伝送距離や位置ずれへの対応性能から、IHIでは“磁気結合(共鳴)方式”を採用している。

※もう片方は“電磁誘導方式”

「非接触給電システムでよく懸念されるのは、地上に埋設された送電ユニットと車体に取り付けられた受電ユニットの“位置のズレがどの程度まで許容されるか”ということですよね。電磁誘導を使っているので、送電側と受電側の誤差5cm程度で止めないと充電効率が落ちると聞いています」

そう疑問を呈するモータージャーナリストの川端由美さんに対し、藤原さんは「そこまでナーバスにならなくても大丈夫です」と、次のように説明する。

「われわれが採用している磁気結合(共鳴)方式というのは、“共振”とか“磁気共鳴”という現象を使ったものです。例えば、音叉でもある位置では共振するけど、そこからズレると共振が弱くなることがあります。これは原理上仕方のないこと。だからEVの非接触給電システムでも、停車位置が大きくズレてしまえば充電効率は下がります」

しかし藤原さんは、現実的にはそれほど大きな心配をする必要はないと続ける。

「自宅でも商業施設でも、駐車場での非接触充電を想定しています。であれば、駐車スペースとして指定された枠からそれほど大きくはみ出すことはありませんよね。せいぜい枠内でクルマが斜めに曲がって止まる程度。それを想定し、前後左右に10cm程度ズレても、85%以上の充電効率が維持できるようにはしています」

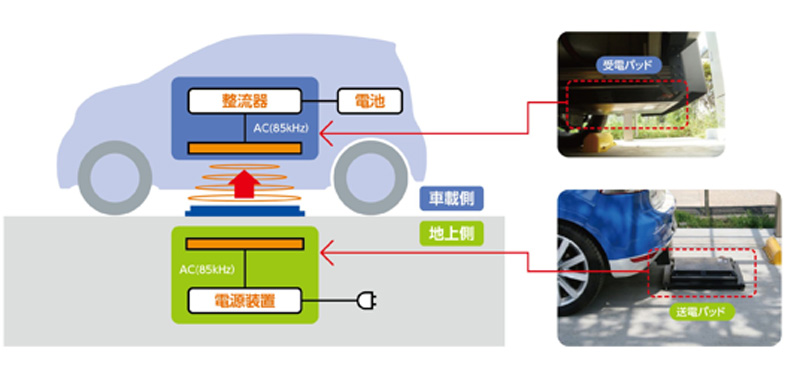

-

デモカーの受電側と送電側のユニット。実用化された場合、受電側はアンダーカバーで保護されるかもしれない。「そのままでも耐久性に問題ないように設計します」と藤原栄一郎氏

画像提供:株式会社IHI

では、高さ方向はどうか?

「SUVの需要は依然として高く、人気もあります。セダンなどと比べた場合、最低地上高(ちじょうこう/水平な地表面から車体の一番低い箇所までの垂直距離)が高くなりますよね。その対応としては、どのような工夫が施されるのでしょうか」と川端さんは問う。

「コンパクトカーやセダンなど一般的なクルマであれば、最低地上高は10~15cm。まずはそれに対応できればいいのではないかと。では、SUVなど最低地上高が高いクルマについてはどうするかというと、それを対象とした別のユニットを提供することで対応することになると思います」

つまり、EVに装着する受電ユニットのサイズを大型化することで補おうというわけだ。

一般的なクルマ用の受電ユニットは、およそ50×50cm程度の大きさ。重さは5~6kgだ。しかし車格の大きなSUVであれば、もう少し大きく、重いものでも搭載することは可能だろう。

「地上に埋設する送電側ユニットのサイズは80×80cm程度。その範囲の中で、受電ユニットのサイズを調整していくことになるでしょう」

-

コンパクトカーやセダンといった最低地上高10~15cmを想定した受電ユニット。写真で見えている面が実際には送電ユニットを向くよう(地表面側)に、クルマの底部に装着される。実用化される際は、サイズや重量などは変更されるだろう

実用化に向けた課題やいかに

藤原氏によれば、非接触給電システム自体はほぼ完成しているのだという。実用化に向けて乗り越えるべき課題は、どちらかというと細かな仕様やインフラ側にあるとのこと。

「まず考えなければならないのは異物検知です。つまり、送電側と受電側のユニットの間に異物が入ってしまった場合の対応ですね」

雪や雨、ちょっとしたごみなどであれば、その特性は変わらない。しかし、例えば先日のような東京都心の大雪をはじめ、台風やゲリラ豪雨などの影響で完全に埋没してしまったら話は別だ。

「プールなど水の中に潜った2人がそのまま水中で話をしても言葉がうまく伝わりませんよね。それと同じで電磁場も水中と空気中では特性が変わってしまいます。まあ、そもそも水没した状態で充電する人はいないとは思いますが…(苦笑)。

それよりも、むしろ課題は空き缶などの金属ごみです。加熱してしまうんですよ。だから金属ごみが間に入った場合はそれを検知し、充電を停止するなり、あるいは電力を落とすという対応が必要になってきます」

この異物検知をどこまでの精度で非接触給電システム自体に組み込むのか?そこが現在の課題だという。

「システムを構築することは可能だと思いますが、それはコストに跳ね返ってきます。この装置はクルマ側にも搭載されます。実用化には自動車メーカーが搭載できるという判断も必要になりますので、安全面とコスト面を検討しながら進めていくことになると思います」

例えば、トヨタなどすでに非接触給電システムの実証実験を行っている自動車メーカーもあり、当然、異物検知についての知見も収集しているはずだ。そこから現実的な仕様が見えてくるのだろう。

-

給電状況はタブレットPCやスマートフォンで管理する。例えば、猫がクルマの下に潜ったり、空き缶が転がってきたりした場合、これらの端末に知らせることも可能だ

画像提供:株式会社IHI

「次に、送電側のユニットをどのように設置していくかということも課題ですね」

例えば、一戸建て用の送電側ユニットの場合、相応の設置費用が必要となってくる。もちろん、それは非接触に限らず有線のユニットでも同様だ。個人でそこまでの負担を負ってまで設置しようと考える人がどれだけいるのか。

一方、集合住宅の駐車場であれば、駐車区画を持つ1人だけで決めることはできない。管理組合などの了承を得る必要があるだろう。

「商業施設ではまた違う問題が出てきます。例えば、送電側のユニットを埋設した駐車スペースに、非接触給電システムを持たないクルマが止まったらどうするのか?すべての駐車スペースに埋設すれば解決できますが、今度は必然的にコストの問題が生じてきます」

ここで思い出されるのが、本特集の第2回 「クルマと駐車場所の双方向で連携!“クルマだけで駐車”してくれる未来」で取り上げた「自動バレー駐車」だ。インフラ側がクルマごとに駐車スペースを指定して自動で駐車すれば、この課題はクリアできる。

買い物をしている間に“自動で止まって、自動で給電できる駐車場がある”というのは、商業施設としてのアピールポイントになるかもしれない。

-

IHIの非接触給電システムの概念図。電源に接続された送電用コイルと、クルマのバッテリーに接続された受電用のコイルを対向させ、両者間の磁気結合を利用して送電する

画像提供:株式会社IHI

-

磁気結合(共鳴)方式のイメージ

画像提供:株式会社IHI

インフラとしての非接触給電システム

これまで述べてきたように、非接触給電システムはクルマ側だけが用意すれば良いというシステムではない。インフラ側の整備と密接に関わってくると藤原氏は言う。

「われわれの本社は東京の豊洲にありますが、周辺の都市開発にも関わっています。また事業会社としてはパーキング事業も有しており、インフラやモビリティに近いところで事業を展開しています。ですので、非接触給電システムを街に設置した場合、どのようなことが起こり得るかを社内で検討することができます。そこが強みですね」

しかし、それも大前提としてEVがさらなる普及を果たさなければ、本格的なインフラ整備には発展していかない。

「どこかのメーカーが商品としてリリースすれば変わるのでは、という思いはあります。その意味では、ことし中に登場するといわれるBMWの動向は気になるところですね。これまで世の中になかった商品ですから、まずは使ってみなければ本当に有用なものであるのかどうか見えてこないと思うんです。実際に利用された方が、“これって便利だよね”と実感できれば、非接触給電システムの普及が加速する可能性はあるのではないでしょうか」

-

非接触給電システムの概念を具体的に示すためのモデルカー。クルマの中央に見える白く丸い円盤が受電ユニット。2枚の黒い板状のものが(左右それぞれの前後輪を止める)駐車スペース。その中央にあるのが送電ユニット

経済産業省の発表によれば、2016年10月末時点での日本国内の乗用車登録台数は6130万台。総人口をもとにすると、国民の2人に1台という乗用車保有率となる。しかし、その中でEVやプラグ・イン・ハイブリッド車の登録台数はといえば、両方を合わせても乗用車全体の1%にも満たない。

「ですので、EVの時代は本当に来るのか?というのは悩ましいところです。しかし、われわれとしては、それが来るだろうと考えています。EVと親和性の高い先端技術は、自動駐車だけでなく、これからも続々と登場するでしょう。可能性はあると思います」

今後は、非接触給電システムを商品化することだけでなくインフラに生かす。ひいては“エネルギーの有効利用に生かす”という形につないでいきたいという藤原氏。そして、それぞれを最適化することで利便性も向上していくだろうと夢を語る。

今回の特集では、次世代自動車の可能性を示す“CASE”という言葉をひもといてきた。

とはいえ、「Connected(コネクテッド)」はセキュリティ、「Autonomous(自動運転)」は自動バレー駐車、「Shared&Services(共有化&サービス)」は通信事業者が展開する新サービス、「Electric(電動化)」は非接触給電システムと、それぞれの一部分をクローズアップしたに過ぎない。それは、次世代自動車が持つ機能が多様化しているのはもちろん、インフラなど周辺環境と密接に関わっていることから、その全体像を見るためには各論を整理する必要があると考えたからだ。

これらの技術やサービスがまとまっていく中で、果たしてモータリゼーションはどのように進化していくのか。いよいよ次世代自動車から目が離せなくなってきた。

- 第1回

- 第2回

- 第3回

- 第4回EVの未来、給電はプラグインからワイヤレスへ!

- 「“クルマ”と“人”が創る新たな社会」に戻る

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

- TOP

- 特集

- “クルマ”と“人”が創る新たな社会

- EVの未来、給電はプラグインからワイヤレスへ!