- TOP

- 特集

- 脱炭素時代の燃料「アンモニア」の可能性

- アンモニア発電とはどんな技術? ポスト炭素燃料開発のいま

2021.06.02

アンモニア発電とはどんな技術? ポスト炭素燃料開発のいま

東北大学 流体科学研究所が見据えるアンモニア燃焼研究最前線

水素に窒素を加えて製造したアンモニアを発電燃料にする──。脱炭素社会の切り札として期待されている燃料・アンモニアだが、その特性や実用化への課題については一般的にまだあまり知られていない。そこで東北大学 流体科学研究所の小林秀昭教授、早川晃弘准教授にアンモニア発電の基礎部分からレクチャーをお願いした。燃料アンモニアがいかに有用かを理解したい。

- 第1回アンモニア発電とはどんな技術? ポスト炭素燃料開発のいま

- 第2回

- 第3回

- 「脱炭素時代の燃料「アンモニア」の可能性」に戻る

水素利用の延長線上から浮上したアンモニア

2020年10月、経済産業省は第1回「燃料アンモニア導入官民協議会」を開催。

翌年2月に行われた第3回および中間とりまとめ発表において、現在は肥料の材料などに年間約108万トンが利用されているアンモニアを、2030年に年間300万トン、2050年には3000万トン導入する目標を定め、政府が掲げる2050年の脱炭素社会実現に向けて、火力発電などで利活用するロードマップを示した。

実用化に向けて動きだした脱炭素社会の切り札、燃料・アンモニア。その発電における特性や実用化への研究が今、さまざまな学術機関や企業で進められている。

天然ガスの主成分であるメタン、プロパン、水素、液体燃料のデカンなど、燃焼の基礎研究を専門分野とする東北大学 流体科学研究所の小林秀昭教授および早川晃弘准教授。2人がアンモニア燃焼の研究に取り組んだのは、内閣府直下で実施された「戦略的イノベーション創造プログラム」(SIP)への参加がきっかけだった。

「SIPが2014年から5年間、エネルギーキャリアの研究をスタートさせ、その準備段階から参加しました。エネルギーキャリアとは水素社会を目指す上で、その貯蔵・輸送を効率的に行うために液体や化合物にすることで、アンモニアは水素分子を含むことから、海外から低コストで水素を運ぶキャリアとしての役割が期待されていました。その研究の延長線上にアンモニアの直接利用という考えが浮上したのです」(小林教授)

-

「かつてアメリカではアンモニアを自動車やトラクターなどの燃料に活用する取り組みがありましたが停滞していました。しかし、日本のSIPを契機に再注目され、現在ではアンモニアのエネルギー利用にベンチャー企業も参画するなどしています」と小林教授

アンモニアは非常に燃えにくく火炎が安定しない物質で、燃料としての研究は1960年代から行われるも実用化には至らなかった。

「アンモニアは、酸素濃度21%の空気中で燃やしても火炎がすぐに吹き飛んでしまいます。この火炎がすぐに吹き飛ぶ状態を私たちは『火炎が安定しない』と表現しています。安定して燃焼させるにはどうしたらいいのか。例えば、炎のある所にアンモニアを注入し混焼させることで、その炎に支えられて燃えることはできるのですが、自立的には燃えません。自立的な燃焼には混合気体の濃度や温度、気流を調整する必要があります」(早川准教授)

-

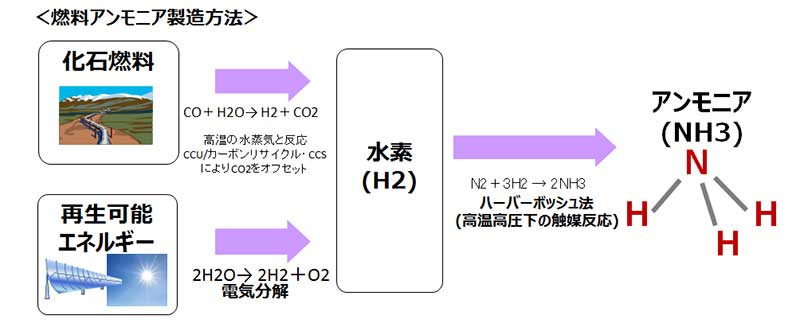

燃料アンモニアの製造方法。1906年にドイツで開発された、400~600℃の高温・高圧下で反応させるハーバーボッシュ法での製造が最も認知されている(経済産業省の資料より)

そこで2人は、スワール流という“燃焼器やシリンダーの中での気体の渦状の流れ”に着目。さらにガスタービンなどに用いられる旋回流バーナーで火炎を安定させ、効率よく熱エネルギーを取り出す成果を上げた。

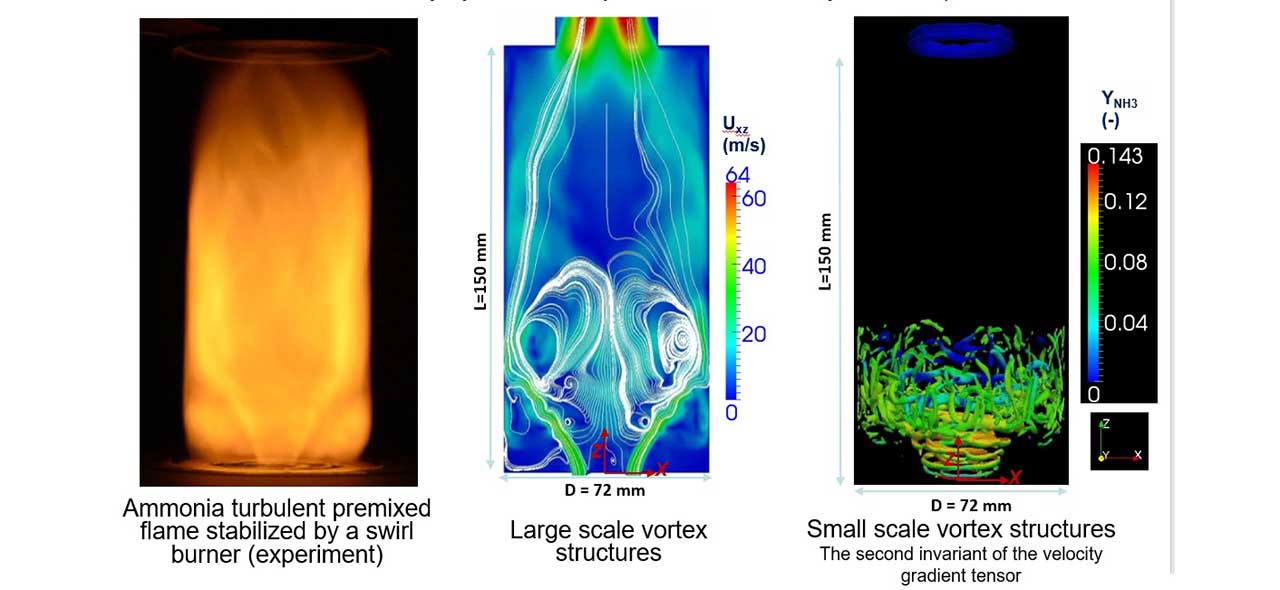

「アンモニアは燃焼速度が遅く、燃焼時に(酸性雨の原因となる)窒素酸化物(NOx)や未燃アンモニアが生じる可能性があります。燃焼時の温度や燃料濃度の調整、燃焼器の改良などを行い、より適した燃焼方法を確立させる研究をラボスケールで進めています。具体的には、さまざまな条件でアンモニアの火炎を発生させ、実験や数値計算によって火炎内でどのような化学反応が起きているのかなどを詳細に調べています。研究当初は火炎が全く安定せず苦労させられましたが、適切なスワール流をかけてみると安定して燃え、徐々に研究が進んでいきました」(早川准教授)

-

早川准教授は小林教授と共に研究を推進。「アンモニアの研究には立ち上げ時から携わらせていただいています。私たちの研究発表をきっかけに、2019年ごろからアンモニア燃焼に関する論文発表が国内外で増え、研究の意義を強く感じています」

NOxと未燃アンモニア削減の実現へ向けた地道な研究にめどが立ち始め、燃料として期待されるアンモニア。他にはどのような特徴があるのだろうか?

「水素と比較して輸送・貯蔵しやすいことが挙げられます。ただ注意すべきは劇物という点であり、高濃度のものは人体に影響を及ぼすので徹底管理が必要なことです。その意味でも、アンモニア備蓄設備を備えた大規模な工場、発電所などでの活用に向いています。脱炭素の切り札とも言える2つの燃料は、例えば、これから実用化へ大きく動きだすアンモニアが大型施設向け、既に水素ステーションなどが広がりつつある水素が一般消費者向けというように適材適所に使い分けされていくのが理想形だと考えます」(小林教授)

より高難易度な噴霧燃焼の実現へ

SIPのエネルギーキャリア研究プロジェクトでは、東北大での研究データも活用しながら国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下、産総研)が2014年9月に定格出力50kW(一般家庭の消費電力10軒分に相当)のマイクロガスタービンでアンモニア発電を世界で初めて成功させるなど、実用化に向けた成果が上がった。

プロジェクトは2019年3月に終了したが、「その中で実現できなかったことがある」と小林教授は言う。

-

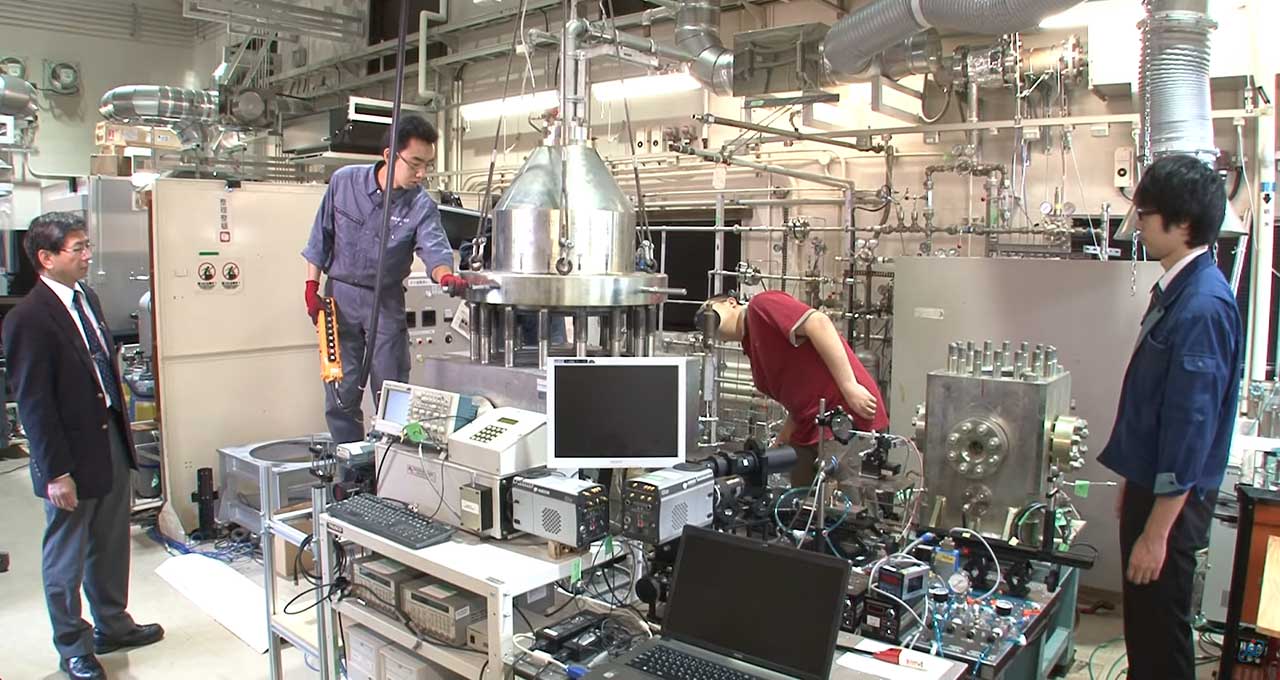

産総研 再生可能エネルギー研究センター(福島県郡山市)内のマイクロガスタービン発電装置。2015年に小林教授・早川准教授との共同研究により、同装置で世界初のアンモニア100%による火力発電が成功(SIPエネルギーキャリア研究成果報告映像より)

「2015年の実験は、メタンとアンモニアの混合気体、さらに燃料アンモニア100%での発電に成功し、いずれの場合も41.8kWと安定した発電出力に達し『これならアンモニアは発電に十分使える』と実感できるものでした。ですがプロジェクトの終盤、その試験装置を眺めていると、大きな装置の大半が液体アンモニアを蒸発させるための装置と、アンモニアガスを再度圧縮する装置で占めていることが気に留まりました。この装置はガスタービンを導入する際の大きな負担になりうる懸念がありました。そもそもアンモニアの蒸発潜熱(気化に必要なエネルギー)はおおよそアンモニアの発熱量の7%なのですが、この数値は石油など炭化水素系液体燃料では1%以下です。また、アンモニアガスの圧縮には電力が必要であることを考えると、大きなエネルギーロスとも見なされます」(小林教授)

早川准教授やプロジェクトメンバーと解決方法を探った結果、「アンモニアを気体ではなく、液体のまま燃焼させる」という考えにたどり着き、産総研と株式会社IHIと共に新たな共同研究チームを発足。

東北大は火炎を安定させる方法を、産総研はマイクロガスタービンで液体のまま燃焼させるポイントを、IHIは天然ガスと液体アンモニアにより混焼発電させられないかをテーマとして、それぞれ課題解決に取り組んだという。

-

小林・早川研究室・実験室の風景。中央でオレンジ色に見えるのがアンモニアの炎。左隣には実際のマイクロガスタービンと同じ構造の試験燃焼器がある。これらを用いて火炎を詳細に観測することができる(SIPエネルギーキャリア研究成果報告映像より)

産学連携によって進められた新たな研究の意義について、小林教授はアンモニアの特性を補足しつつ解説する。

「エンジンやボイラーで液体燃料を燃やすには、空気との接触面積をできるだけ広くする必要があります。そのために液体燃料を噴霧し、無数の粒状にして空気との接触を広くしなければなりません。ところが蒸発潜熱7%のアンモニアを噴霧すると、その空間の温度が-50℃くらいにまで低下してしまいます。燃焼は空間の温度が低いと急激に火炎の勢いが弱まるので、この低下はアンモニアをますます燃えにくくしてしまうわけです」

-

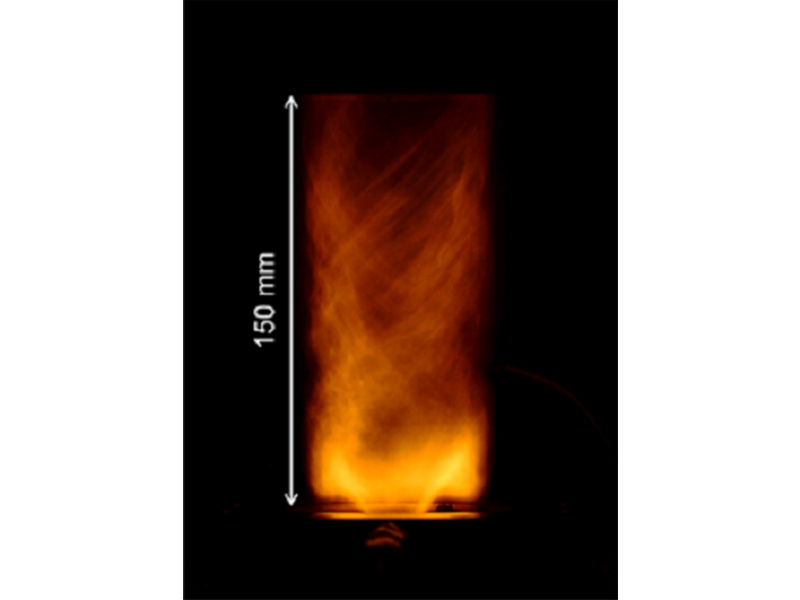

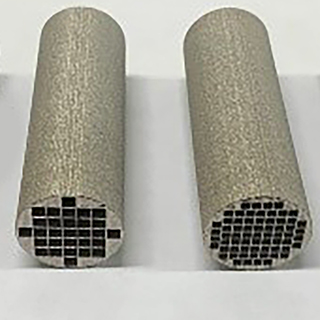

スワール流の中に安定化されたアンモニア噴霧火炎の様子。羽根付きバーナーから生じるスワール流を受けて、火炎は旋回しながらライナー(石英ガラス製の筒)とほぼ同じ高さの150mmの範囲内で燃焼した

そこで研究チームは、ガスタービンの空気圧縮による温度上昇や排出ガスの熱を再利用して空気温度を上げる考え方を反映させた装置により、液体アンモニア噴霧火炎の安定に成功。2020年12月に行われた「第58回 燃焼シンポジウム」において「アンモニア噴霧燃焼におけるスワール流の中での火炎の安定化」の論文を発表した。

これまで「液体アンモニアの噴霧燃焼」に取り組んだ論文は皆無で、国内外の研究者から注目を集めることになった。

「当初は、液体アンモニアの燃焼がうまくいくとは想像もできませんでした」という早川准教授は研究について、こう振り返る。

「ラボスケールでの実験のメリットは、火炎がよく観測できること。火炎がスワール流の中でどのように安定し、どのように燃焼が完了するかを見ることができます。仮説を立て、シンプルな火炎を観察・数値計算し、それらをさらに複雑な火炎と比較するプロセスを繰り返し続けました。今回の研究はまだ始まったばかりで、現在は継続した噴霧燃焼でもNOxを減らす工夫を試行錯誤中です。ただ『アンモニアは噴霧でも火炎が安定できる』という成果は、発表において最も重要だったと考えています」

-

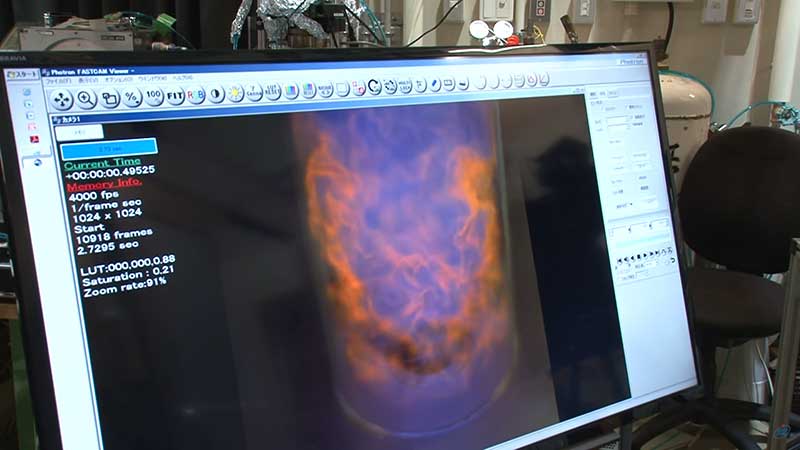

高速度カメラを用いたアンモニア火炎の観察の様子。レーザー計測装置などを用いて火炎の形状をデジタルデータとして蓄積。さらに数値計算を行い、火炎内でどのような化学反応が起きているのかを分析する(SIPエネルギーキャリア研究成果報告映像より)

アンモニア発電拡大のカギを握るのは、サプライチェーン

「NOxの削減が進めば、アンモニア発電の実用化が見えてくる」と確信する小林教授。

アンモニアの他の利点として「従来の天然ガスタービンにおいて、燃焼器など比較的小規模な改造でアンモニア燃焼にそのまま転用できることもコスト面で大きなメリットになるはず」と補足し、さらに続ける。

「混焼もガスタービンの転用を容易にするでしょう。混焼の研究がIHIなどでも進められていて、例えば天然ガスとアンモニアを熱量比で50%ずつ混焼させ、発電量を維持しつつ CO2排出は半減させるイメージです。JERA(東京電力グループと中部電力の合弁会社)も脱炭素へ向けた長期ビジョン『ゼロ・エミッション2050』で、2030年までに微粉炭※火力発電でのアンモニア20%混燃を目指すことを発表しています」

※0.5mm以下程度の非常に細かい石炭のことを指し、10~40mm程度より粗い石炭を塊炭という

ガスタービンでも並行して混焼の実用化が進められる理由は、小・中規模のガスタービンでアンモニア100%の燃焼に成功してはいるものの、大規模ガスタービンでの実現がこれからという現状があるからだ。

2050年の低炭素社会の達成には、混焼を並行させてその比率を段階的にアンモニア100%へ近づけ、少しでも早くアンモニア発電を実用化させる必要がある。

「産総研の50kWマイクロガスタービンでも噴霧燃焼による発電試験はこれからです。目指すところは液体で50%でも100%でも自在に発電できることですね。IHIは2000kWのガスタービンで液体アンモニア熱量比70%の混焼発電に成功し、100%の発電システム開発を目指しています。まずは2030年のCO2排出削減目標に間に合わせるため、産総研、IHIとは研究・開発のコラボレーションをさせてもらっています」(小林教授)

しかし、実用化に向けて前進することで新たな課題が浮上する。

「燃料アンモニアの最も大きなターゲットは“発電への需要”で間違いありません。大型ガスタービンでのアンモニア噴霧燃焼実現には技術開発に多額の費用がかかるため、コスト回収が企業にとってのハードルになるでしょう。そう考えるとガスタービン発電の実用化と社会実装は小・中規模の発電施設から始まり大型化に展開していくと予想されます」(早川准教授)

さらに「重要なのは、アンモニアを大量に導入できるサプライチェーンの拡充」だと、小林教授が念を押す。

-

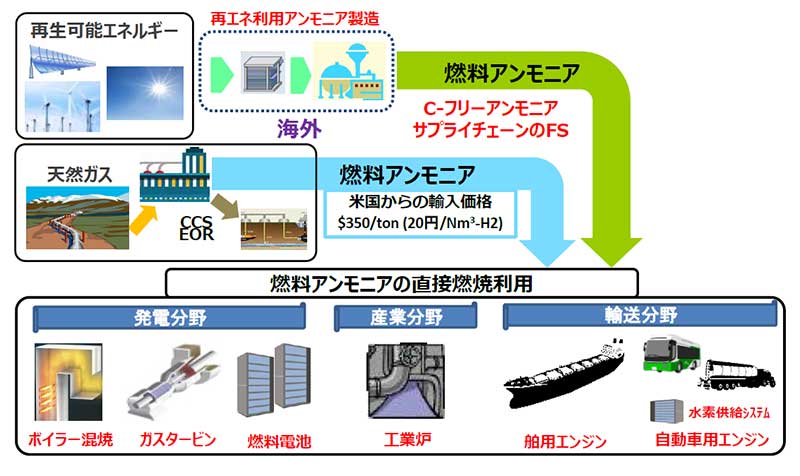

グリーンアンモニア(図中の緑色の矢印部分)、ブルーアンモニア(図中の水色の矢印部分)を燃料として導入するイメージ図。発電の他には工業炉、船舶・自動車エンジンの燃料としても実用が期待される(経済産業省の資料より)

「アンモニアを製造している国内企業はコスト高のため減少傾向にあります。アンモニアは、例えば中国で生産されるものを購入する方が圧倒的に安いのが現状です。ただ、天然ガス由来のアンモニアは生産過程でCO2を排出するので、これからは排出するCO2を回収するブルーアンモニアや、太陽光や風力など再生可能エネルギー由来のグリーンアンモニアの導入が必須です。国内の発電におけるアンモニアの需要を増やすのと並行して、海外からブルーアンモニアやグリーンアンモニアを安定供給できるサプライチェーンが拡充されることを望みます」

脱炭素社会へ向けて可能性あふれる燃料アンモニア──。

次の本特集2本目では、アンモニア発電において東北大と連携し、2000kWのガスタービンというより大きなスケールで取り組むIHIに天然ガスと液体アンモニアによる混焼発電について話を聞く。

- 第1回アンモニア発電とはどんな技術? ポスト炭素燃料開発のいま

- 第2回

- 第3回

- 「脱炭素時代の燃料「アンモニア」の可能性」に戻る

-

この記事が気に入ったら

いいね!しよう -

Twitterでフォローしよう

Follow @emira_edit

- TOP

- 特集

- 脱炭素時代の燃料「アンモニア」の可能性

- アンモニア発電とはどんな技術? ポスト炭素燃料開発のいま